Eine Sektion der Vereinten Nationen schlägt Alarm: Die Menschheit drohe bald nicht mehr zu wissen, wo sie sich befindet und wie spät es ist, denn ihr Blick zu den Schwarzen Löchern sei zunehmend versperrt. Was absurd klingt, beschreibt ein ernstes Problem der Astronomie und Geodäsie, das ganz konkrete Folgen in unserem Alltag haben könnte.

Doch von vorn: Der Brandbrief stammt vom "United Nations Global Geodetic Centre of Excellence" (UN-GGCE). Dieses Zentrum mit Sitz in Bonn tritt für die Geodäsie ein, also jene Wissenschaft, die die Erdoberfläche sowie die Position der Erde im Weltraum präzise vermisst. Das UN-GGCE fordert ein weltweit gemeinsames Vorgehen, um das Problem der Funkverschmutzung zu mindern. Denn was die Menschheit an Signalen ausstößt, stört die Messungen von Astronom*innen. Schon heute lassen sich nicht mehr alle Signale aus dem Universum abhören, da WLAN, Mobiltelefone und Satelliteninternet die schwachen Radiowellensignale aus den Tiefen des Alls überlagern. Den Forschenden bleiben nur noch kleine Blickfenster, also Frequenzbereiche, innerhalb deren sie Signale einfangen können. Doch diese Fenster reichen nicht aus, und sie werden immer kleiner.

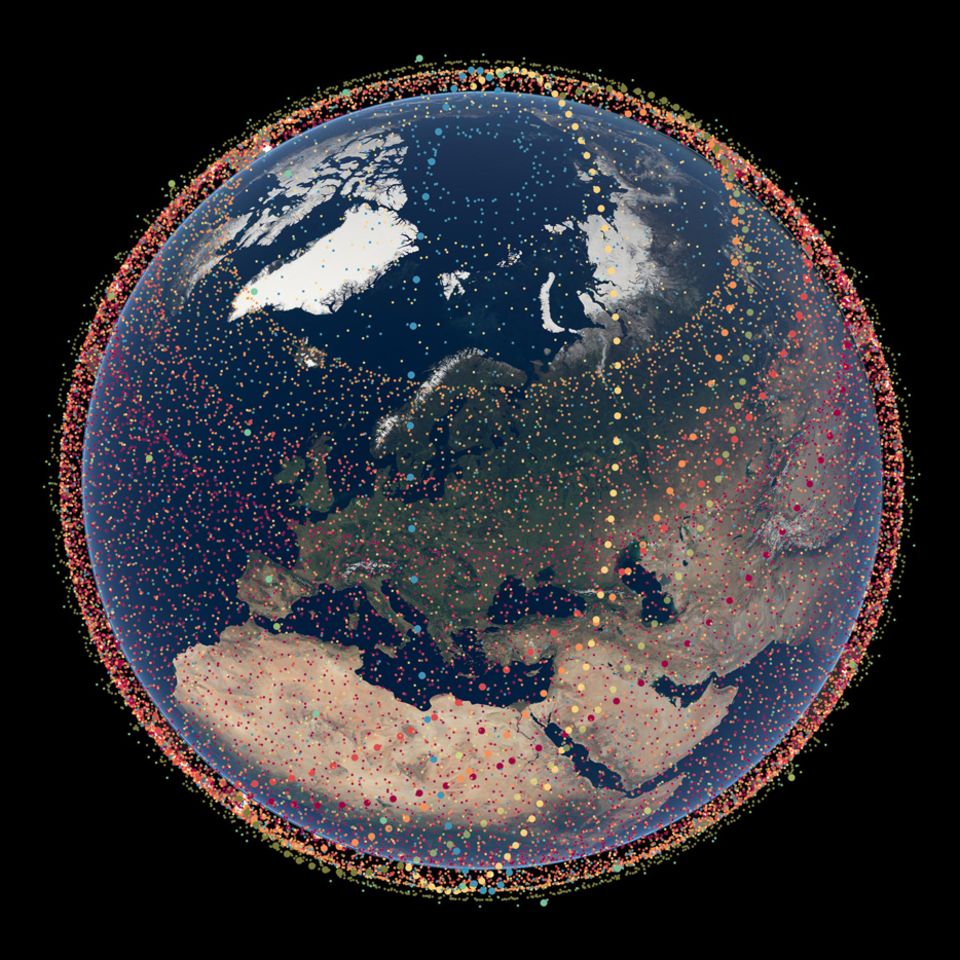

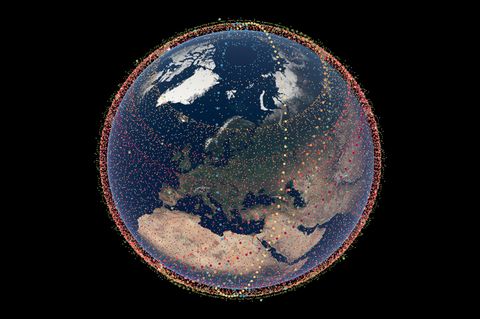

Wer sich für Astronomie und Kosmologie wenig interessiert, könnte dies als Problem abtun, das nur Forschende betrifft. Doch wir könnten alle davon betroffen sein, denn die Präzision vieler alltäglicher Anwendungen basiert auf den astronomischen Daten. Anwendungen wie Navigation, Kommunikation und Erdbeobachtung basieren darauf, dass Satelliten präzise wissen, wo sie sich wann befinden. Diesen Überblick zu behalten, ist schwierig, denn nicht nur schwirren die Satelliten um die Erde, sondern diese bewegt sich auch um die Sonne, welche wiederum durch das Universum wandert. Zugleich rotiert unsere Erde, und diese Rotation ändert sich unentwegt: Schon kleine Landverschiebungen auf der Erde verändern sie, wenn auch nur minimal.

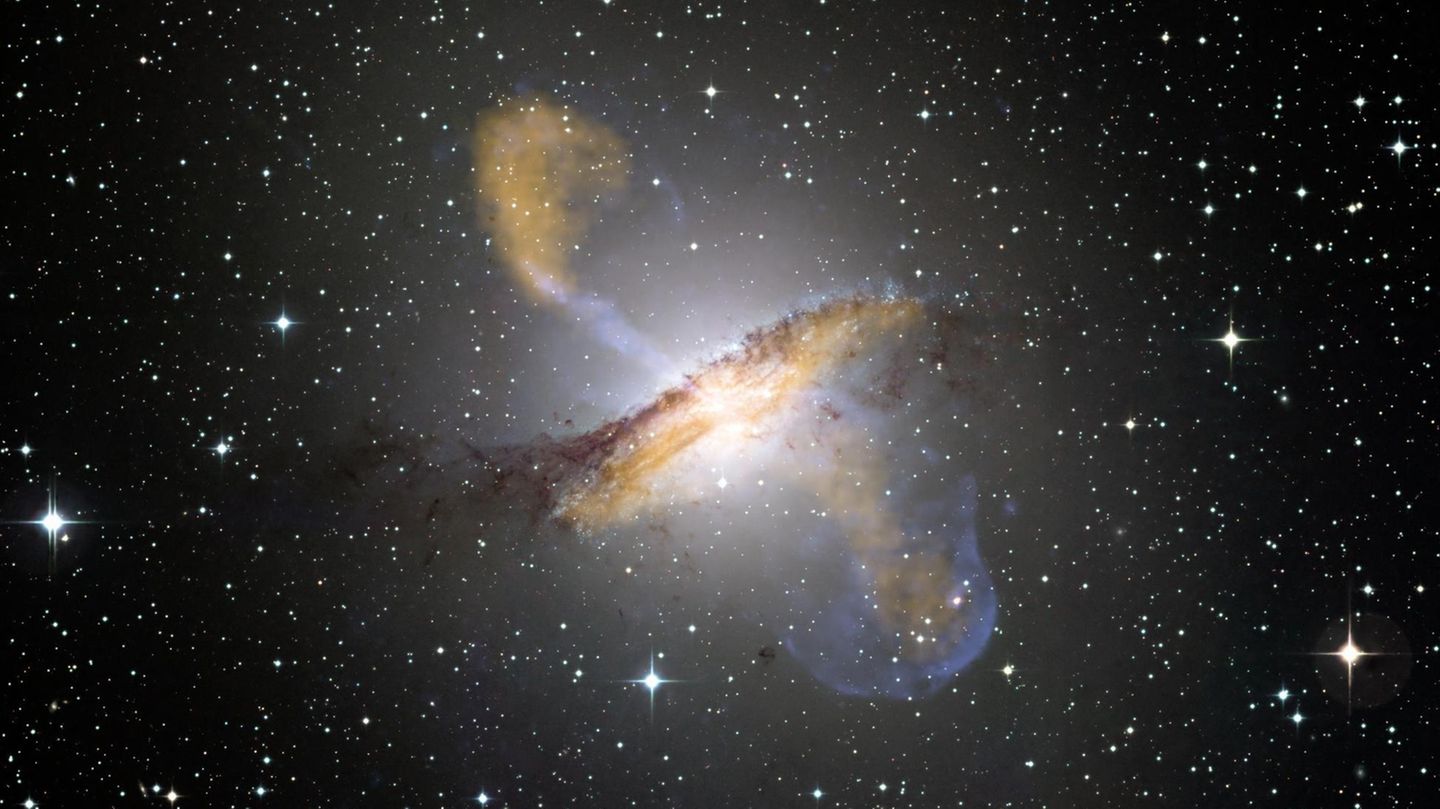

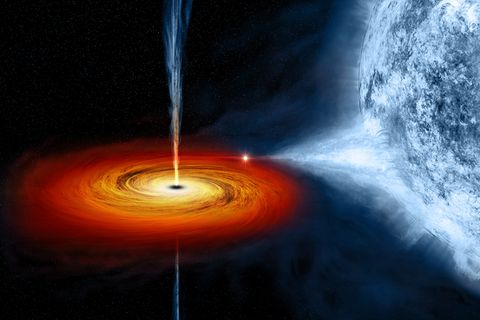

Um die Erde präzise zu verorten, nutzen Forschende daher Objekte, die so weit entfernt sind, dass sie von uns aus gesehen still am Nachthimmel stehen: Galaxien. Die Schwarzen Löcher in deren Zentrum verschlingen Sterne und Gas und sondern dabei Radiowellen ab. Die erreichen uns als extrem schwache Signale, die ein Netzwerk aus Radioteleskopen auf verschiedenen Kontinenten einfängt. Dann kommt ein Verfahren namens Langbasisinterferometrie zum Einsatz: Durch die präzise Messung der Ankunftszeiten der Radiowellen an verschiedenen Orten lässt sich die Ausrichtung der Erde im Weltraum, ihre Rotationsgeschwindigkeit und die Entfernung zwischen den Teleskopen bis auf wenige Millimeter genau bestimmen. Durch diese präzisen Messungen lassen sich die Bewegungen der Satelliten relativ zur Erde selbst unterscheiden. Dies erhöht beispielsweise die Präzision, mit der Erdbeobachtungssatelliten die Veränderungen auf der Erde wie den Klimawandel vermessen.

Durch die Langbasisinterferometrie wissen wir aber auch genau, wie spät es ist. Dafür gibt es eigentlich Atomuhren, die mit unvorstellbarer Genauigkeit auf der Erde und auf Satelliten ticken. Jedoch: Wie schnell deren Zeit vergeht, hängt von der Rotation der Erde ab. Denn wie Einstein herausfand, tickt eine Uhr langsamer, wenn sie sich bewegt. Minimale Änderungen der Erdrotation führen also unentwegt dazu, dass die Atomuhren aus dem Takt geraten. Für eine verlässliche, allgemein gültige Uhrzeit sind daher Kenntnisse über die Veränderungen der Erdrotation erforderlich.

Die exakte Uhrzeit ist nicht nur für das globale Navigationssatellitensystem wichtig. Auch kritische Infrastruktur folgt ihrem Takt, etwa Energienetze, das Finanzsystem oder Telekommunikationsnetze.

Die Radiosignale aus dem Weltraum sind daher ein kostbares und knappes Gut, nicht nur weil sie uns mehr über unser Universum verraten, sondern auch unser modernes Leben ermöglichen. Das UN-GGCE fordert in seinem Brandbrief ein größeres Bewusstsein dafür bei Regierungen, Regulierungsbehörden, Wissenschaft und Industrie, schließlich drohten "gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Risiken". Da die Arbeit der Geodäten und Geodätinnen nicht nur der ganzen Welt zugute kommen, sondern auch in einer Gemeinschaftsarbeit von Teleskopen auf der gesamten Erde ermöglicht wird, fordern die Fachleute weltweite Lösungen. Nicht nur sollten die bestehenden "Sichtfenster" der Radioastronomie stärker geschützt werden, sodass wirklich niemand auf ihren Frequenzen funkt. Auch sollten Schutzzonen um die Teleskope errichtet werden, um darin besser gegen Funkverschmutzungen vorgehen zu können.

Insgesamt brauche es aber zusätzliche Funkfrequenzen. Schon heute müssen die Forschenden auf Frequenzen messen, die eigentlich dem Mobilfunk zugwiesen sind. Wer auf welcher Frequenz funken darf, wird alle paar Jahre auf der Weltfunkkonferenz entschieden. Die nächste findet 2027 statt. Sie könnte zum großen Ringen zwischen den Mobilfunkdiensten und der Geodäsie werden.