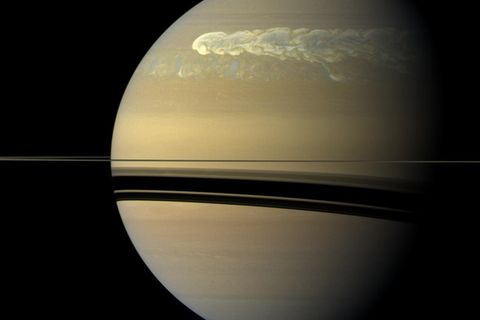

Zu benennen, was unserem Weltbild ohne die Forschung zahlreicher Astronominnen und Physikerinnen fehlen würde, ist faktisch unmöglich. Vielleicht wäre ein Mann eingesprungen, hätte nicht Annie Jump Cannon im späten 19. Jahrhundert das bis heute gültige "Harvard-System" erfunden, um Hunderttausende von Sternen zu klassifizieren. Vermutlich hätte auch ein männlicher Himmelsgucker bald herausgefunden, was Cecilia Payne-Gaposchkin im frühen 20. Jahrhundert bewies: dass alle Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen, den leichtesten Elementen im Universum. Und wahrscheinlich hätte irgendwann auch ein Astrophysiker deutliche Hinweise für die Existenz einer unsichtbaren, "dunklen" Materie gefunden, wie es Vera Rubin in den 1970er-Jahren gelang.

Was sich jedoch mit einiger Sicherheit behaupten lässt: Wären jenen Forscherinnen nicht beständig Steine in den Weg gelegt worden, hätten sie sich nicht an Vorurteilen abarbeiten und sich in Kämpfen gegen die patriarchale Ordnung des Wissenschaftsbetriebs aufreiben müssen, wäre unser Verständnis des Universums wohl um einige Erkenntnisse reicher.

Um dauerhaften Zugang zum McDonald-Observatorium in Texas zu erhalten, musste sich etwa die schon damals renommierte Physikerin Margaret Burbidge offiziell von ihrem Mann anstellen lassen: als seine Assistentin. Vera Rubin sagte man, es gebe im Observatorium nun mal keine Toiletten für Frauen, also könne sie dort nicht arbeiten. Und als die Kernphysikerin Mariette Blau um eine Vergütung für ihre Forschung bat, lautete die verblüffend ehrliche Antwort: "Sie wissen, Sie sind Frau und Jüdin. Beides zusammen ist einfach zu viel."

Trotzdem haben es etliche Frauen geschafft, mit ihrer Forschung neue Welten für die Astrophysik zu erschließen, und jede hat weiteren klugen Frauen den Weg geebnet. Manche bereits vor 250 Jahren. Wir stellen neun von ihnen vor.

Die erste bezahlte Forscherin: Caroline Lucretia Herschel (1750–1848)