Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde: Das ist nicht nur ein Ausgangsszenario zahlreicher Katastrophenfilme. Unser Planet wurde in seiner Geschichte Opfer heftiger Bombardements aus dem All. Meteoriteneinschläge rissen Krater in die Erde, lösten Tsunamis und Feuerstürme aus, verdunkelten die Sonne mit Staub und Ruß. Der wohl berühmteste Impakt der Geschichte beendete die Jahrmillionen währende Herrschaft der Dinosaurier. In unserer modernen Zivilisation würden auch weit kleinere kosmische Geschosse große Verheerungen anrichten.

Forschende haben den Himmel daher genau im Blick. Inzwischen sind mehr als 30.000 Asteroiden bekannt, die in einem erdnahen Orbit kreisen, sich der Umlaufbahn unseres Planeten also auf 45 Millionen Kilometer oder weniger nähern. Große Brocken von mehr als einem Kilometer Durchmesser fallen Astronominnen und Astronomen dabei naturgemäß eher ins Auge als kleine Himmelskörper. Für fast 1600 der bislang entdeckten Objekte ist das Risiko eines Einschlags "nicht null". Das bedeutet: Aus den verfügbaren Daten ergibt sich ein (oft jedoch verschwindend geringes) Risiko, dass der Asteroid auf seiner Reise durchs All die Erde treffen könnte.

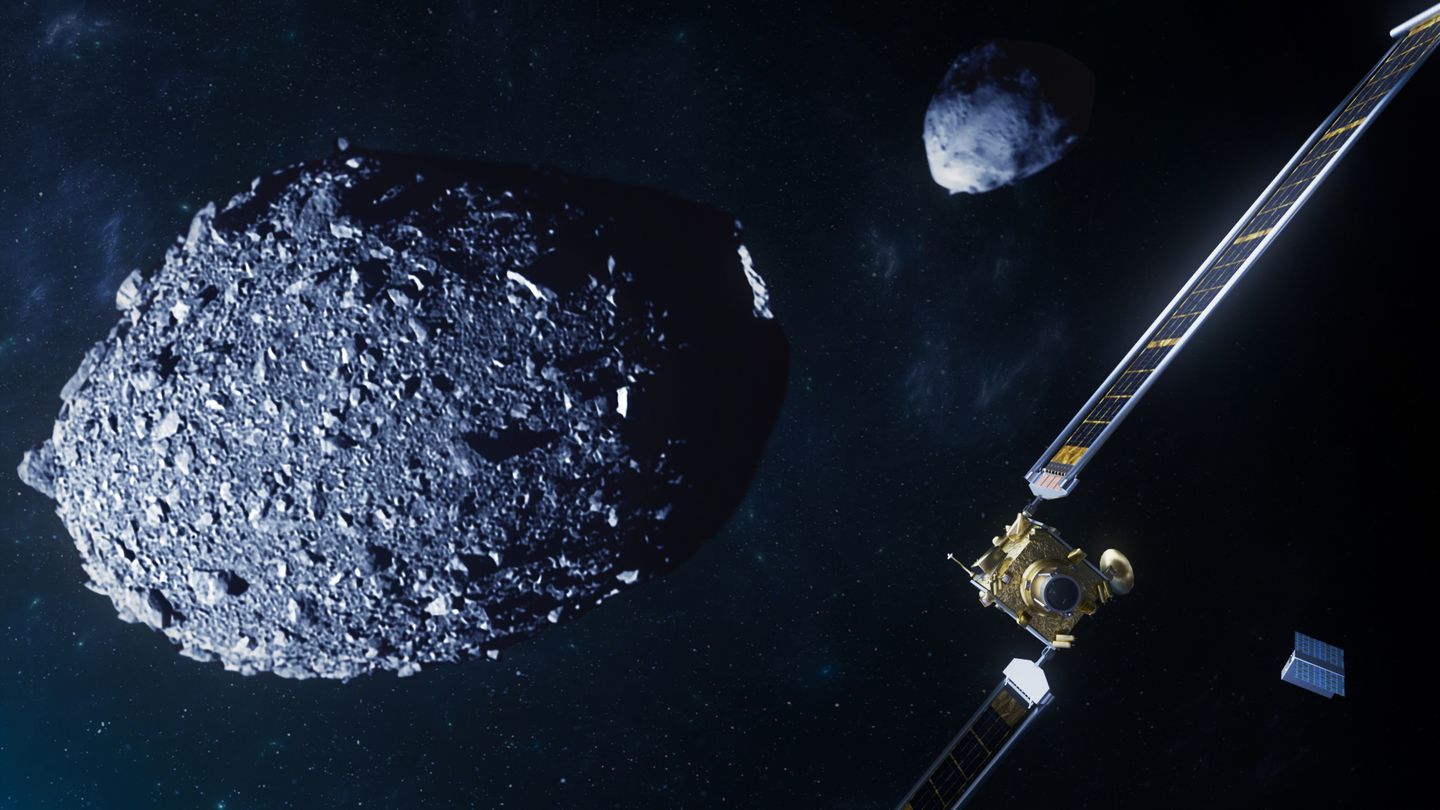

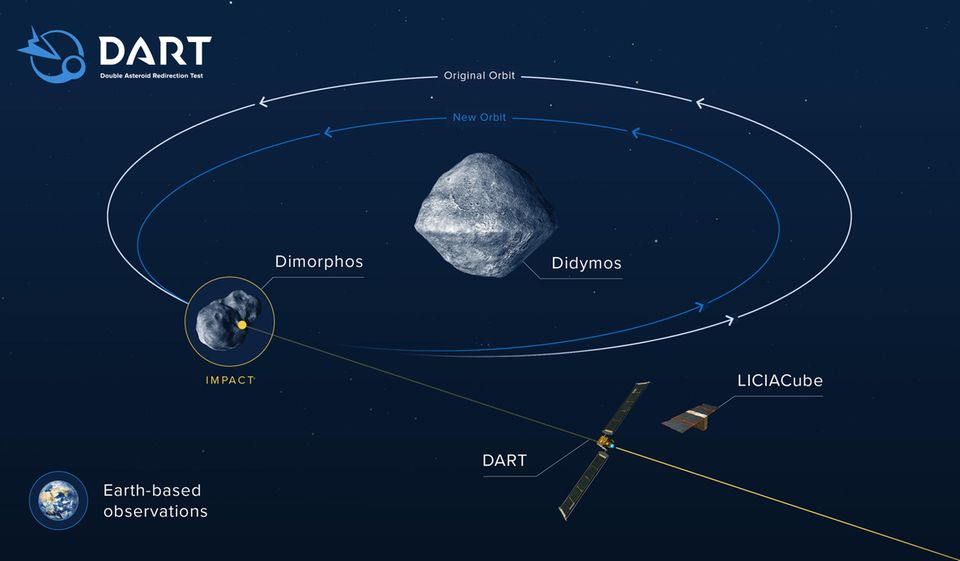

Die Gefahr kommen zu sehen ist nur die halbe Miete. Wer den Planeten schützen will, braucht Mittel und Wege, einen Asteroiden auf Kollisionskurs abzulenken. Gerät der Brocken rechtzeitig ins Visier, könnte schon ein kleiner Schubser genügen, um ihn in eine ungefährliche Umlaufbahn zu bugsieren. Genau diese Methode erprobte die Nasa mit dem "Double Asteroid Redirection Test", kurz Dart. Am 26. September 2022 ließ die US-Weltraumbehörde ein Raumschiff auf einen kleinen Himmelskörper krachen, um dessen Umlaufbahn durch den Impakt zu verändern.

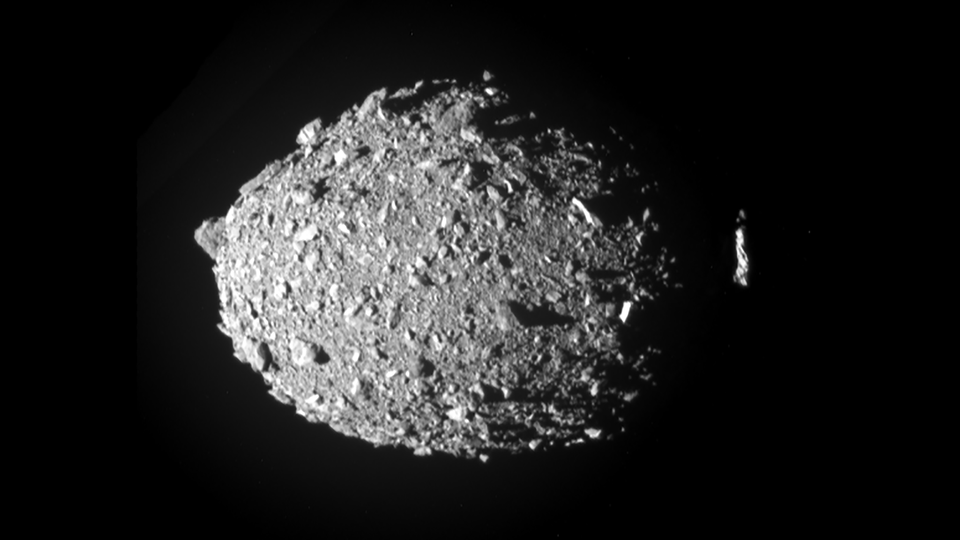

Die Sonde schlug auf Dimorphos ein, einem Objekt von 163 Meter Durchmesser, das den erdnahen Asteroiden Didymos umkreist. Der Crash schleuderte mehrere Tausend Tonnen Material von seiner Oberfläche ins All. Seither hat sich Dimorphos' Umlaufdauer verkürzt, wie Beobachtungen zeigen. Er braucht inzwischen 33 Minuten weniger, um Didymos zu umkreisen. Damit ist der Effekt größer, als die beteiligten Forscherinnen und Forscher erwartet hatten.

Ein Team um Sabina Raducan von der Universität Bern hat die Folgen des Einschlags nun mithilfe mathematischer Modelle ausgewertet, um so mehr über Dimorphos zu erfahren. Denn der birgt nach wie vor zahlreiche Geheimnisse. Woraus genau besteht er? Wie dicht, wie schwer ist er? Wie ist seine Oberfläche strukturiert, wie sein Inneres? Die "Dart"-Sonde und Beobachtungen von der Erde aus lieferten nur grobe Anhaltspunkte. Solche Daten seien jedoch unerlässlich, um aus einem einmaligen Experiment "eine gut verstandene und zuverlässige Methode für die Verteidigung des Planeten" abzuleiten, schreiben die Forschenden im Fachblatt "Nature Astronomy".

In ihren Simulationen kommen sie zu dem Ergebnis, dass Dimorphos kein solider Brocken ist, sondern ein Schutthaufen, eine lose Ansammlung von Staub, Steinen und Felsbrocken, die durch ihre eigene Schwerkraft gerade so zusammengehalten werden. Ungewöhnlich ist eine solche Beschaffenheit nicht: Ryugu und Bennu, zwei Asteroiden, von denen Sonden Proben zurück zur Erde brachten, fallen in dieselbe Kategorie. Die Dichte von Dimorphos schätzt das Team auf weniger als 2400 Kilogramm pro Kubikmeter. Unser Planet bringt es auf mehr als das Doppelte. Das Team kommt außerdem zu dem Schluss, dass der kleine Himmelskörper nur zu 40 Prozent oder weniger aus großen Felsbrocken besteht. Vermutlich setzt er sich aus Material zusammen, das Fliehkräfte seinem großen Begleiter Didymos abgetrotzt haben.

Da Dimorphos bloß ein loser Schutthaufen ist, hat der Einschlag der "Dart"-Sonde vermutlich keinen klar umrissenen Krater hinterlassen. In den Berechnungen des Berner Teams veränderte sich stattdessen die gesamte Form des Himmelskörpers, Material aus dem Innern wanderte an die Oberfläche. Eine solche Umgestaltung hätte Folgen für die Anziehungskräfte zwischen Dimorphos und Didymos – und könnte etliche Sekunden bis Minuten von der Umlaufzeit des Trabanten abgeknapst haben. Einen Asteroiden zu schubsen, so verdeutlicht die Arbeit, ist kein simples kosmisches Billiardspiel.

Wie genau es auf Dimorphos und Didymos ausschaut, werden wir erst im Jahr 2027 erfahren. Dann soll "Hera", eine Sonde der europäischen Raumfahrtagentur ESA, das Asteroidengespann erreichen, es fotografieren und seine Beschaffenheit genauestens vermessen. Ziel ist, in Zukunft verlässlich vorhersagen zu können, wie ein Asteroid auf ein Bombardement von Menschenhand reagiert. Schließlich soll die Rettung der Erde kein Schuss ins Blaue bleiben.