"Wissenschaft ist bekanntlich keine Demokratie, und beliebt zu sein ist nicht dasselbe, wie recht zu haben." Mit diesem Satz beginnt ein Artikel, der 2009 im "Geoscientist" erschien. Er beschreibt eine ungewöhnliche Wahl: Gut 100 Fachleute stimmten bei einem Treffen der "Geological Society of London" darüber ab, wie wohl der mysteriöse Silverpit-Krater tief unter dem Meeresboden der Nordsee entstanden sei. Hatte ihn vor vielen Jahrmillionen ein Asteroideneinschlag ins Gestein gerissen? Oder hatten sich Salzablagerungen in der Tiefe verschoben, sodass die darüber liegenden Gesteinsschichten abgesackt waren?

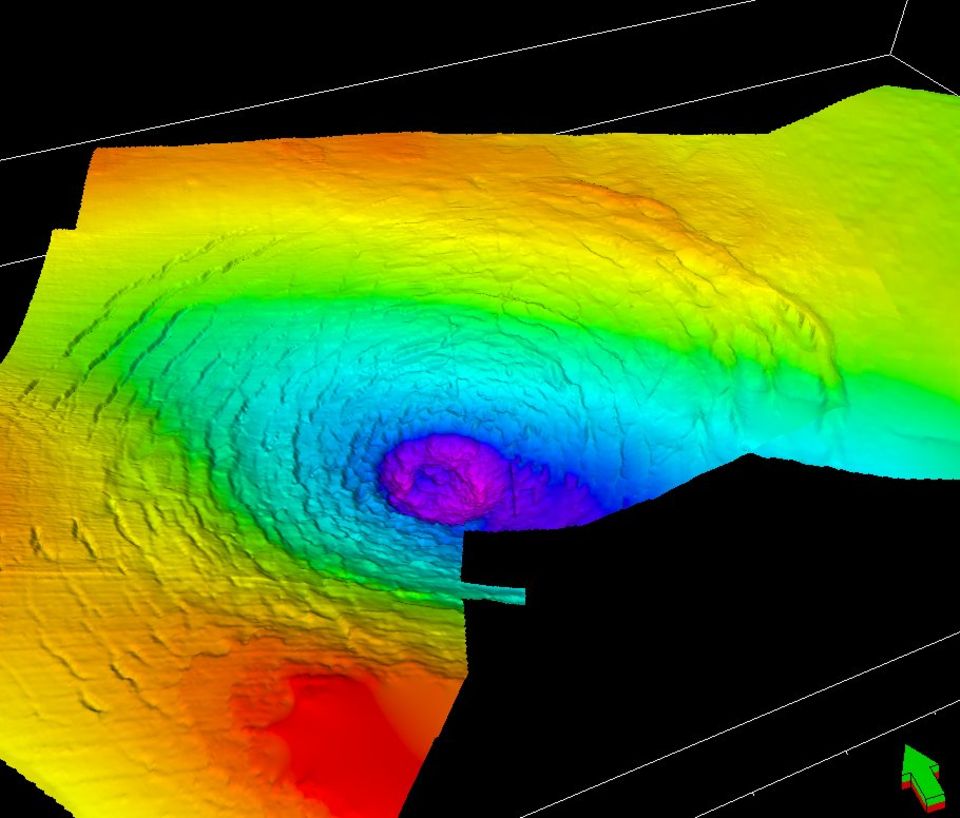

Als Vertreter der Impakt-Hypothese trat Simon Stewart auf, Geologe beim Ölriesen BP und Entdecker des enigmatischen Kraters. Die gut 20 Kilometer durchmessende Struktur aus konzentrischen Kreisen und einer zentralen Erhebung war ihm aufgefallen, als er auf der Suche nach Ölquellen seismische Daten der Region auswertete. Sie lag rund 700 Meter unterhalb des heutigen Meeresbodens, vergraben unter zahlreichen Sedimentschichten. Steward war fasziniert, aber ratlos. Er hängte ein Bild der Vertiefung an die Wand seines Büros. Dort entdeckte es sein Kollege Philip Allen, der sofort einen Einschlagkrater vermutete. 2002 veröffentlichten die Geologen ihre Daten samt Hypothese in der Fachzeitschrift "Nature".

Der Krater vor der Küste Yorkshires erregte Aufsehen. Denn obwohl die Erde seit jeher regelmäßig von kosmischen Geschossen getroffen wird, sind Spuren dieser Katastrophen rar. Verwitterung, Erosion und tektonische Prozesse tilgen die Narben im Laufe der Zeit von der Erdoberfläche. An Land sind bislang rund 200 Impaktkrater bekannt, im Meer gerade einmal 33. In der Regel belegt ein Blick ins Gestein ihre Genese. Druck und Hitze des Einschlags erzeugen mineralische Mikrostrukturen (etwa geschockten Quarz), die kein anderer geologischer Prozess hervorbringen kann.

Doch Gesteinsproben sind schwierig zu gewinnen, wenn der fragliche Krater viele Hundert Meter unter dem Meeresboden liegt. Nach Stewarts Entdeckung brachten Forschende immer wieder alternative Theorien zur Entstehung der Silverpit-Struktur auf, darunter vulkanische Aktivitäten und abwandernde Salzstöcke. Bei der Debatte der Geological Society im Jahr 2009 stimmten vier Fünftel der Anwesenden für die Salz-Hypothese – und nur ein Fünftel für einen kosmischen Ursprung.

Doch der erste Satz im Bericht des "Geoscientist" sollte sich bewahrheiten: Beliebt zu sein ist nicht dasselbe, wie recht zu haben. Denn nun konnte ein Forschungsteam der Heriot-Watt-Universität im schottischen Edinburgh zeigen, dass es sich beim Silverpit-Krater tatsächlich um einen Impaktkrater handelt. Ins Gestein gerissen wurde er vermutlich von einem felsigen Asteroiden, der die Erde vor 43 bis 46 Millionen Jahren traf. Schon damals lag das Gebiet am Grund eines Meeres.

"Unsere Belege zeigen, dass ein 160 Meter durchmessender Himmelskörper aus westlicher Richtung in einem flachen Winkel auf den Meeresboden prallte", sagt Uisdean Nicholson, Sedimentologe und Hauptautor der aktuellen Veröffentlichung in der Fachzeitschrift "Nature Communications". Eine Simulation offenbart, was danach geschah: "Innerhalb weniger Minuten entstand eine 1,5 Kilometer hohe Wand aus Gestein und Wasser, die dann ins Meer stürzte und einen über 100 Meter hohen Tsunami auslöste." Als das verdrängte Wasser zurückkehrte, rollten riesige Wellen über den Ort der Katastrophe hinweg und lagerten dabei die Trümmer des Einschlags um.

Die Daten, die den aktuellen Ergebnissen zugrunde liegen, lieferte erneut die Industrie. Ein Firmenkonsortium zur Einlagerung von Kohlendioxid unter der Nordsee erstellte umfassende und detaillierte seismische 3D-Scans der Region. Eine Ölbohrung förderte Bruchstücke von geschocktem Quarz und Feldspat aus dem Bereich des Kraters zutage. "Wir hatten außergewöhnliches Glück, diese zu finden – es war eine echte Suche nach der Nadel im Heuhaufen", sagt Nicholson. Die Gesteinsproben "bestätigen zweifelsfrei die Einschlagkrater-Hypothese."

Die neuen Daten zeigen, dass der eigentliche Krater nur 3,2 Kilometer breit und 60 Meter tief ist. Die konzentrischen Ringe, die ihn umgeben, entstanden vermutlich im Nachgang, als lose Sedimente in die Vertiefung stürzten. Für Forschende liefern die gut erhaltenen Spuren der Zerstörung nicht nur einen spannenden Einblick in die Erdgeschichte. Sie helfen auch, die Auswirkungen zukünftiger Asteroideneinschläge abzuschätzen.

Mit 160 Meter Durchmesser hätte der Silverpit-Asteroid das Potenzial gehabt, eine Stadt zu verwüsten. Im Vergleich zum Chicxulub-Impaktor ist er hingegen ein Zwerg: Das kosmische Objekt, welches das Ende der Dinosaurier besiegelte, maß gut zehn Kilometer.