Zögerlich betritt Aurora die Bühne. Grüne Flammen züngeln am Nachthimmel, fragil und flüchtig. Dann, nach und nach, vereinen sich die Lichter zu einem mächtigen, hellgrün schimmernden Strom, der sich vor die funkelnden Sterne schiebt. Es wird taghell. Die Nordlichter, sie leuchten wieder. Und wie immer ist das Publikum begeistert.

Bibbernd trotzen die Zuschauer der arktischen Kälte, um die legendäre Show von Aurora borealis, so der vollständige Name dieser Himmelskünstlerin, mit eigenen Augen zu sehen. Ganze Reisegruppen pilgern in nördliche Gefilde, um das himmlische Schauspiel zu bewundern.

Manche nennen diese Nächte "magisch". Um aber zu verstehen, wie sich die Magie entfalten kann, wie also Nordlichter entstehen, müssen ihre Bewunderer gedanklich eine rund 150 Millionen Kilometer weite Reise antreten: zur Sonne. Dort liegt der Ursprung jedes Nordlichts.

Von Sonnenwinden und Magnetfeldern

Das Innere der Sonne ist in ständiger Bewegung. Es brodelt und wallt. Heiße Materie treibt in die äußeren Schichten, an etlichen Stellen werden Massen energiegeladener Teilchen ins All gespuckt, vor allem Protonen und Elektronen.

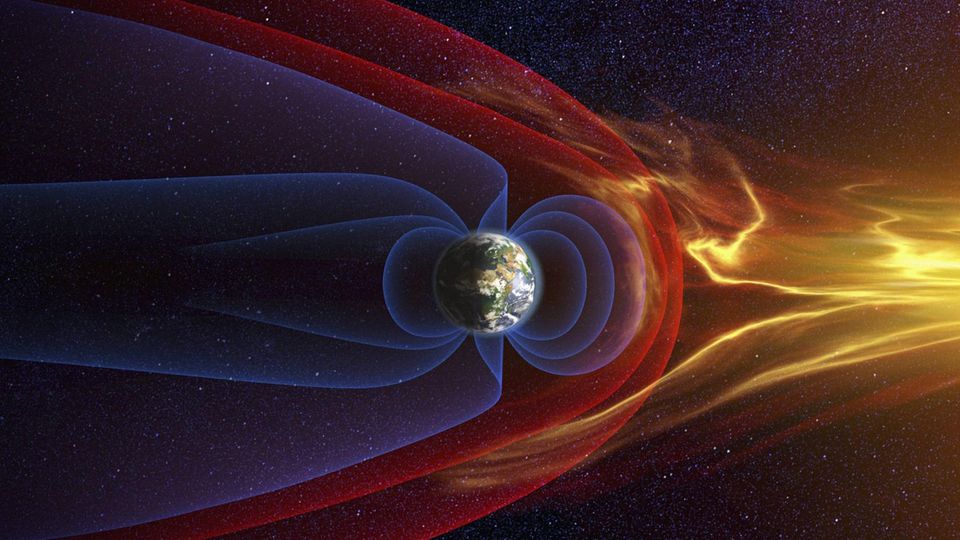

Dort bilden sie regelrechte Teilchenströme und rasen mit rund 400 Kilometern pro Sekunde gen Erde. Sobald die Sonnenwinde der Erde näherkommen, krümmen sie deren Magnetfeld. Auf der Tagseite wird es zusammengedrückt, gestaucht, auf der sonnenabgewandten Seite ragt es hingegen mehrere Millionen Kilometer weit in den Weltraum.

Einfach magisch: Die schönsten Polarlicht-Fotos des Jahres

Einfach magisch: Die schönsten Polarlicht-Fotos des Jahres

Wie stark die Winde sind, hängt davon ab, wie viele Teilchen die Sonne ins All geschleudert hat. Mitunter flachen sie zu einem lauen Lüftchen ab, manchmal herrscht sogar vollständige Flaute. Immer wieder jedoch bauen sich die Winde zu Stürmen auf, die mitunter sogar die technische Infrastruktur auf der Erde beeinflussen. So legte etwa im Jahr 1989 ein Sonnensturm das kanadische Montreal lahm: Ampeln, Flughäfen, Stromversorgung – nichts ging mehr. Laut einer jüngst im Fachmagazin "Space Weather" erschienenen Studie könnten Sonnenstürme auch die Signalanlagen im Zugverkehr beeinträchtigen.

Die Teilchen sammeln sich entlang der Feldlinien des Erdmagnetfelds

Ihre Kraft entfalten Sonnenwinde erst, wenn ihre Elektronen auf das Erdmagnetfeld treffen. Und hier liegt das Geheimnis ihres wundervollen Leuchtens.

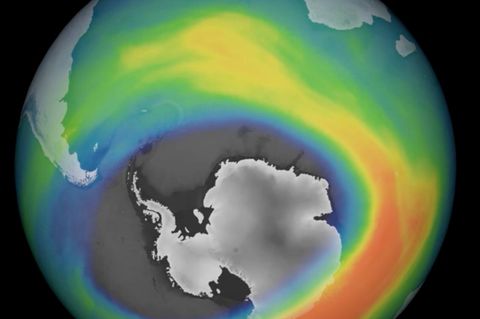

Die meisten der geladenen Teilchen lenkt das Magnetfeld ab; der Sonnenwind strömt dann an der Erde vorbei und reist weiter durch das All. Ein Teil von ihnen aber wird entlang der Magnetfeldlinien eingefangen, die vom Süd- zum Nordpol verlaufen.

Die Elektronen bewegen sich in Spiralbahnen um die Feldlinien herum auf die Polkappen zu und kommen damit unserem Planeten immer näher. Schließlich treten sie in die Erdatmosphäre ein und treffen dort auf Sauerstoff und Stickstoff.

Und nun entfaltet Aurora borealis ihre Magie: Die Atmosphärenteilchen erhalten durch die Kollision mit den Elektronen des Sonnenwindes überschüssige Energie. Um sie wieder loszuwerden, senden die Stickstoffmoleküle blau-violettes Licht aus. Sauerstoffteilchen glühen in großen Höhen rot. Sind sie weniger als 150 Kilometer von der Erde entfernt, schimmern sie grün. Die Nordlichter, sie leuchten.

2024 könnten Nordlichter erneut über Deutschland erscheinen

Zwischen dem 55. und 75. Breitengrad sind die nördlichen Polarlichter – ihr Pendant auf der Südhalbkugel heißt Aurora australis – am häufigsten zu beobachten. In Deutschland sind Nordlichter daher eher selten zu sehen, Kiel liegt etwa auf dem 54. Breitengrad.

Doch je stärker der Sonnenwind, der auf das Erdmagnetfeld trifft, desto weiter südlich können die Lichter am Himmel erscheinen. Das war 2023 bereits der Fall, als Polarlichter in manchen Nächten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen den Himmel erleuchteten. Auch für 2024 sagen Astronomen eine hohe Sonnenaktivität voraus.

Gute Aussichten also für all jene, die das magische Schauspiel am Nachthimmel einmal bestaunen wollen, ohne in den hohen Norden zu reisen.