Wie entsteht Ozon?

Damit Ozon in großer Menge entstehen kann, braucht es zweierlei: Sauerstoffmoleküle (O2) und energiereiche UV-C-Strahlung. Weil Letztere nicht in tiefere Luftschichten vordringt und in höheren Schichten kaum noch Sauerstoff vorhanden ist, bildet sich Ozon hauptsächlich in einem Teilbereich der Stratosphäre: in 15 bis 35 Kilometern über der Erdoberfläche.

Dort spaltet die kurzwellige UV-C-Strahlung Sauerstoffmoleküle (O2) in einzelne Sauerstoffradikale (O). Einmal freigesetzt, sind diese besonders reaktionsfreudig und gehen mit den umherschwirrenden Sauerstoffmolekülen neue Verbindungen ein. Ozonmoleküle (O3) entstehen.

Zugleich sorgt energieärmere UV-B-Strahlung dafür, dass nicht immer mehr Ozon entsteht. Sie spaltet die einzelnen Ozonmoleküle in Sauerstoffmoleküle und Sauerstoffradikale. Beide Prozesse bilden dabei ein chemisches Gleichgewicht; die Ozonmenge bleibt annähernd gleich. Sie sind die Grundlage einer stabilen Ozonschicht.

Warum ist die Ozonschicht so wichtig?

Die Ozonschicht wirkt wie ein natürlicher Schutzschild der Erde. Sie absorbiert ultraviolette Sonnenstrahlung, die Hautkrebs und Augenkrankheiten verursacht. Träfe diese Strahlung ungehindert auf die Erde, wären die Lebensformen, die wir heute kennen, wohl kaum möglich. Zwar entsteht Ozon auf natürliche Weise hauptsächlich über den Tropen, Luftströmungen transportieren die Moleküle jedoch um den gesamten Erdball und sorgen für einen engmaschigen Schutz auf dem gesamten Planeten.

Außerdem hilft die Ozonschicht indirekt dabei, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Auch Pflanzen werden von der schädlichen UV-Strahlung negativ beeinflusst, binden durch sie weniger Kohlenstoffdioxid. Würden Menschen heute noch so viele für die Ozonschicht schädliche Fluorchlorkohlenwasserstoffe freisetzen wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts, so modellierte es ein Forschungsteam der Universität Lancaster, müsste die Menschheit mit einer zusätzlichen Erderwärmung von 0,5 bis 1 Grad Celsius rechnen.

Wie entsteht ein Ozonloch?

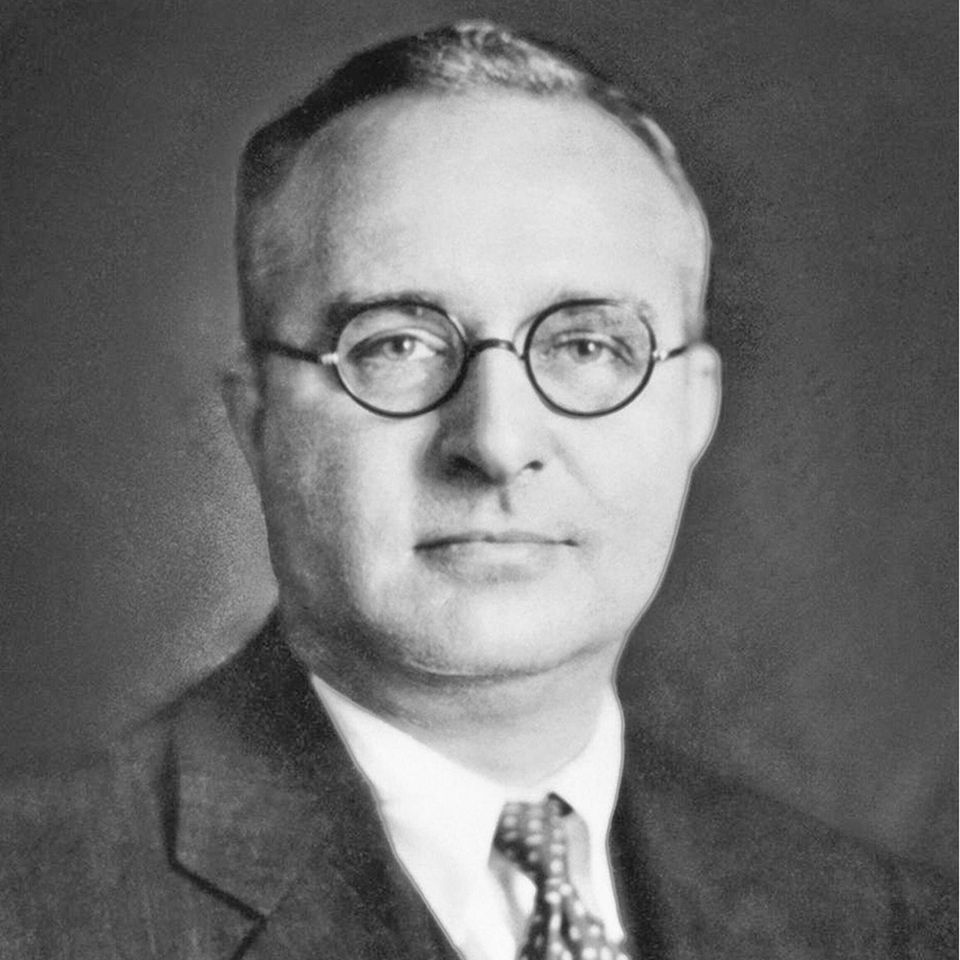

Schuld ist ein Wundermittel: Dichlordifluormethan. Thomas Midgley synthetisiert es Anfang der 1930er-Jahre, hauptsächlich wird es fortan in Kühlschränken verwendet. Bis dahin waren deren Kühlmittel entweder giftig oder explosiv: Im US-amerikanischen Cleveland etwa starben 1929 wegen eines Lecks in einem Krankenhauskühlschrank mehr als 100 Menschen.

Midgleys Gas hingegen ist kaum entzündlich und dennoch als Kühlmittel geeignet. Um zu beweisen, wie unbedenklich es ist, inhaliert der Erfinder auf einem Chemikerkongress sogar mehrere Liter davon. "Freon" tauft er sein Produkt, "Wundergas". Es ist der Beginn einer Ära: Bald schon stecken "Freon" und andere Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in Abermillionen Kühl- und Gefrierschränken. In Spraydosen und Feuerlöschern dienen sie als Treibmittel.

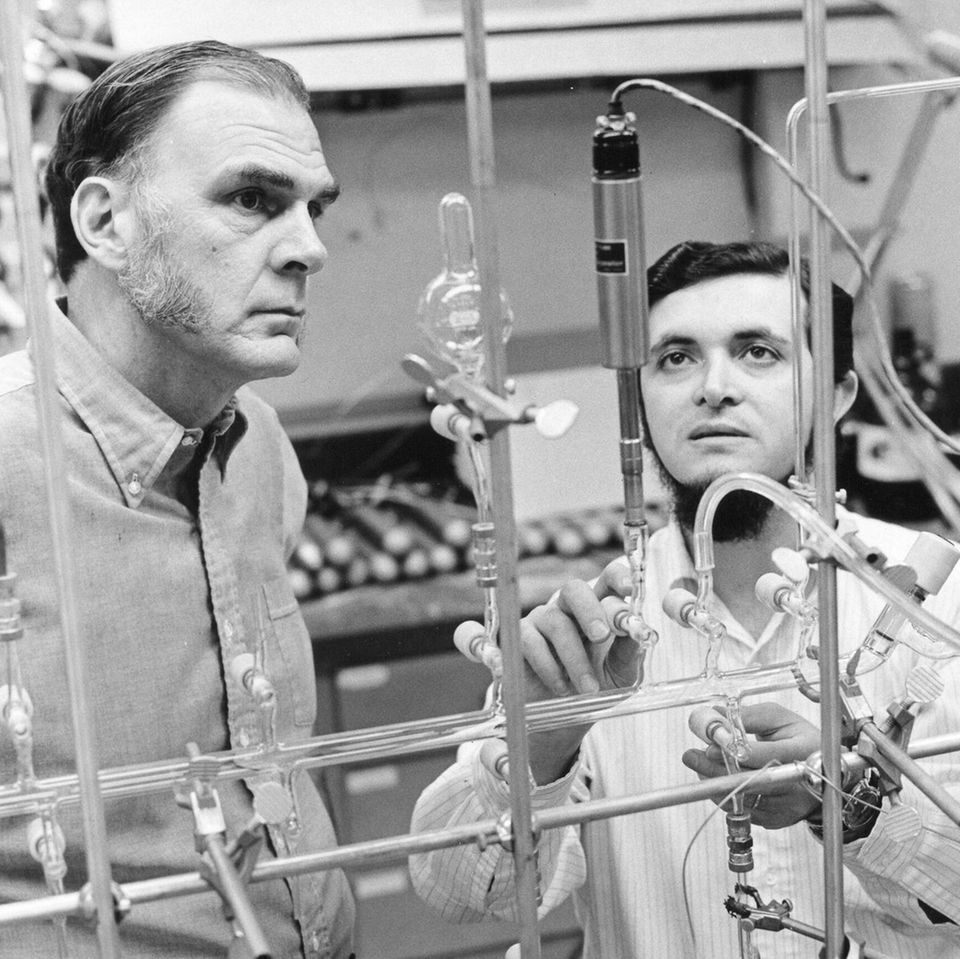

Mehr als 20 Jahre nach Midgleys Erfindung folgt der Schock. Der US-amerikanische Chemiker Frank Sherwood Rowland und sein Doktorand Mario Molina veröffentlichen eine Studie im Fachmagazin "Nature". Steigen auf der Erde freigesetzte FCKW bis in die Stratosphäre, schreiben Forscher, setzt sich eine gefährliche Kettenreaktion in Gang. Die UV-Strahlung der Sonne baut FCKW ab, setzt dabei Chlorradikale frei. Diese wiederum zerlegen Ozon in seine Einzelteile: drei Sauerstoffatome, die vereinzelt keinerlei Schutz gegen die UV-B-Strahlen der Sonne bieten. Die Chlorradikale werden dabei jedoch nicht dauerhaft gebunden, sondern fressen sich immer weiter durch die schützende Ozonschicht: Ein einziges Chlorradikal, warnen Rowland und Molina, könnte bis zu 100.000 Ozonmoleküle vernichten. Die Treibgase und Kühlmittel in vielen Haushalten gefährden das Leben auf der Erde, zerstören ihren natürlichen Schutzschild.

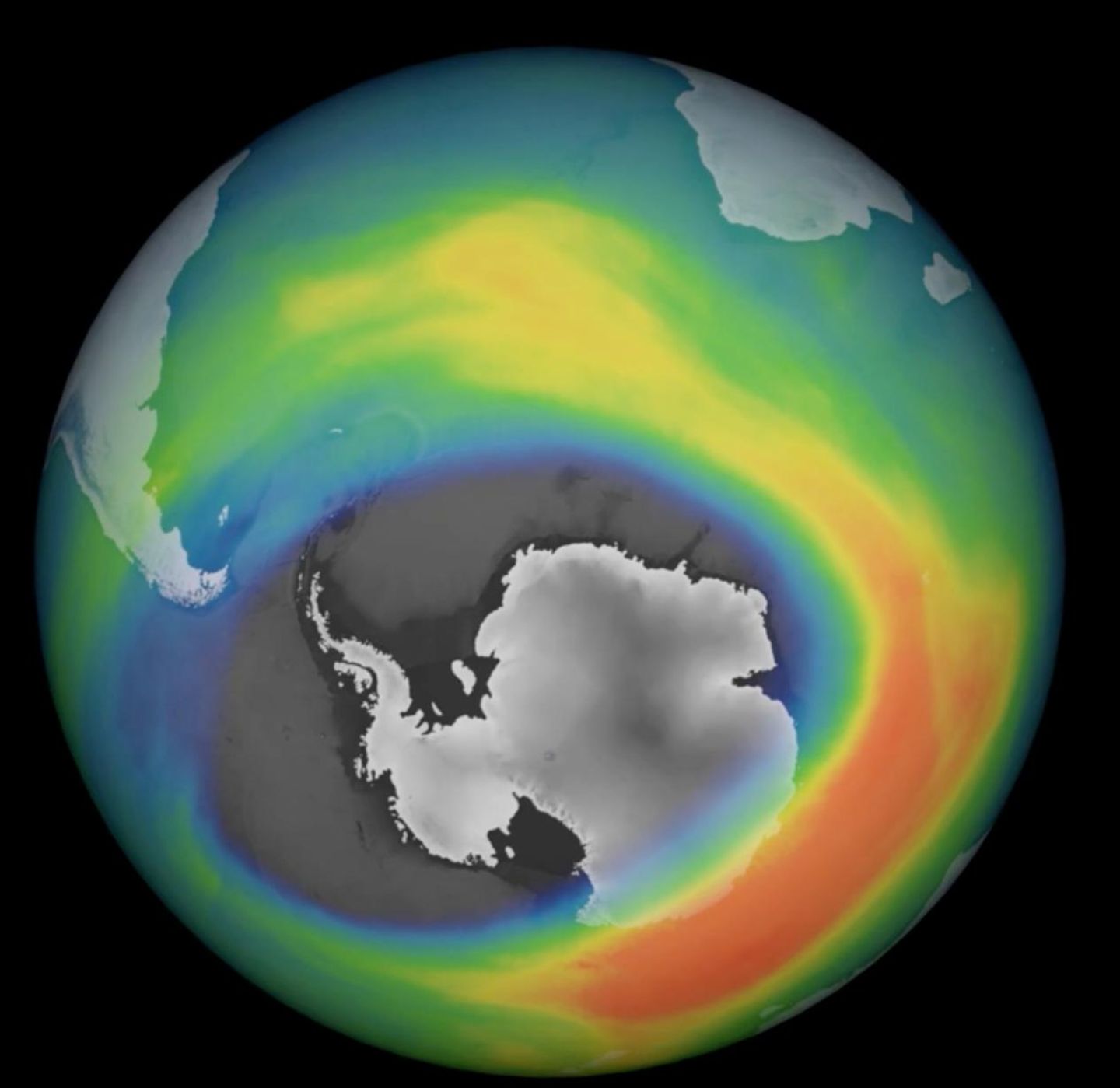

Warum riss das Ozonloch über dem Südpol auf?

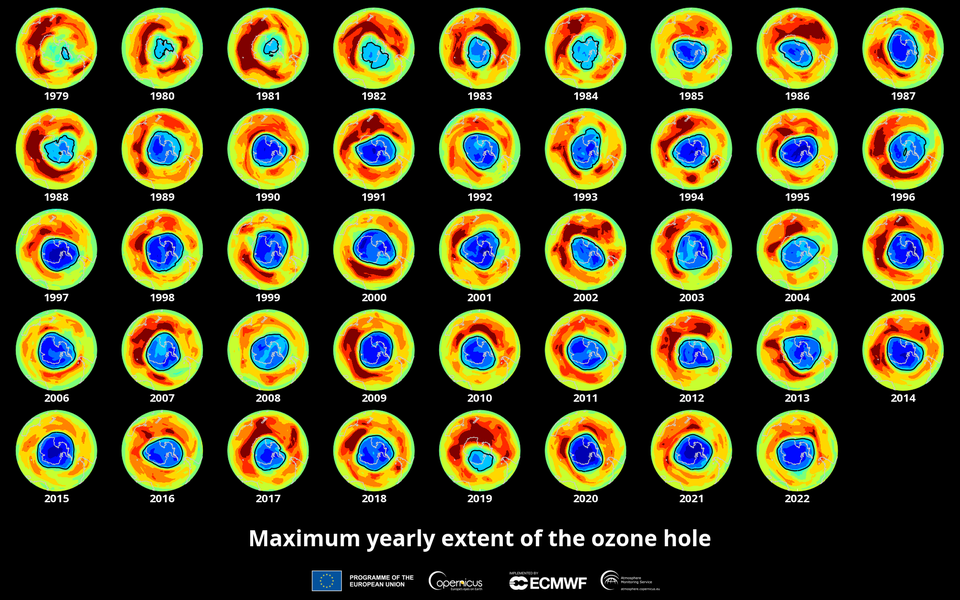

Andere Studien widersprechen wenig später Rowlands und Molinas theoretischen Überlegungen. Die meisten Chlorradikale, so die Argumentation, würden, sobald sie in der Stratosphäre freigesetzt wurden, in große, reaktionsträge Moleküle eingebunden: etwa in Salzsäuregas und Chlornitrat. Dann jedoch belegen erste empirische Messungen das Aufreißen des Ozonlochs. Jedes Jahr im Oktober, so zeigen es die Datenreihen des British Antarctica Survey, scheint die Ozonschicht über dem Südpol dünner zu werden. Zwar wächst sie im Frühjahr des Folgejahres wieder, erreicht allerdings nie die Dicke des Vorjahres und schrumpft rapide. Die neue Beweislage lässt kaum einen Zweifel zu: FCKW fressen ein Loch in die Ozonschicht.

Eine Erklärung dafür, warum dieses Loch ausgerechnet über dem Südpol aufreißt, liefert schließlich der niederländische Atmosphärenchemiker Paul Crutzen. Entscheidend sind die polaren Stratosphärenwolken, die im langen, antarktischen Winter entstehen: Wenn die Temperaturen in diesen Höhen auf minus 80 Grad Celsius sinken, gefriert Salpetersäure und bildet feste Partikel, die als bunt schillernde Schleier über den Himmel ziehen. An der Oberfläche der Stratosphärenwolken reagieren Salzsäuregas und Chlornitrat – jene reaktionsträgen Moleküle, die zuvor die gefährlichen Chlorradikale gebunden hatten. Die Chlorradikale bleiben frei und zerstören die wertvollen Ozonmoleküle.

Wie wurde das Ozonloch geschlossen? Und wie geht es ihm heute?

Im Vergleich zu anderen Umwelt- oder Klimakatastrophen reagieren die globalen Institutionen ungewöhnlich schnell und entschlossen. 1985 beschließen die Nationalstaaten unter der Führung der Vereinten Nationen eine Absichtserklärung zum Schutz der Ozonschicht. 1987 verpflichten sich 24 Staaten sowie die Europäische Gemeinschaft, aus der FCKW-Produktion auszusteigen. Von 1990 an wird sie in immer mehr Ländern komplett verboten, die Staaten gießen den Beschluss in nationale Gesetze. In späteren Konferenzen werden die Regeln immer weiter verschärft, weitere chemische Verbindungen werden verboten, weitere Staaten unterzeichnen. Bis heute ist es das einzige Umweltabkommen der Vereinten Nationen, das von allen 197 UN-Staaten ratifiziert wurde.

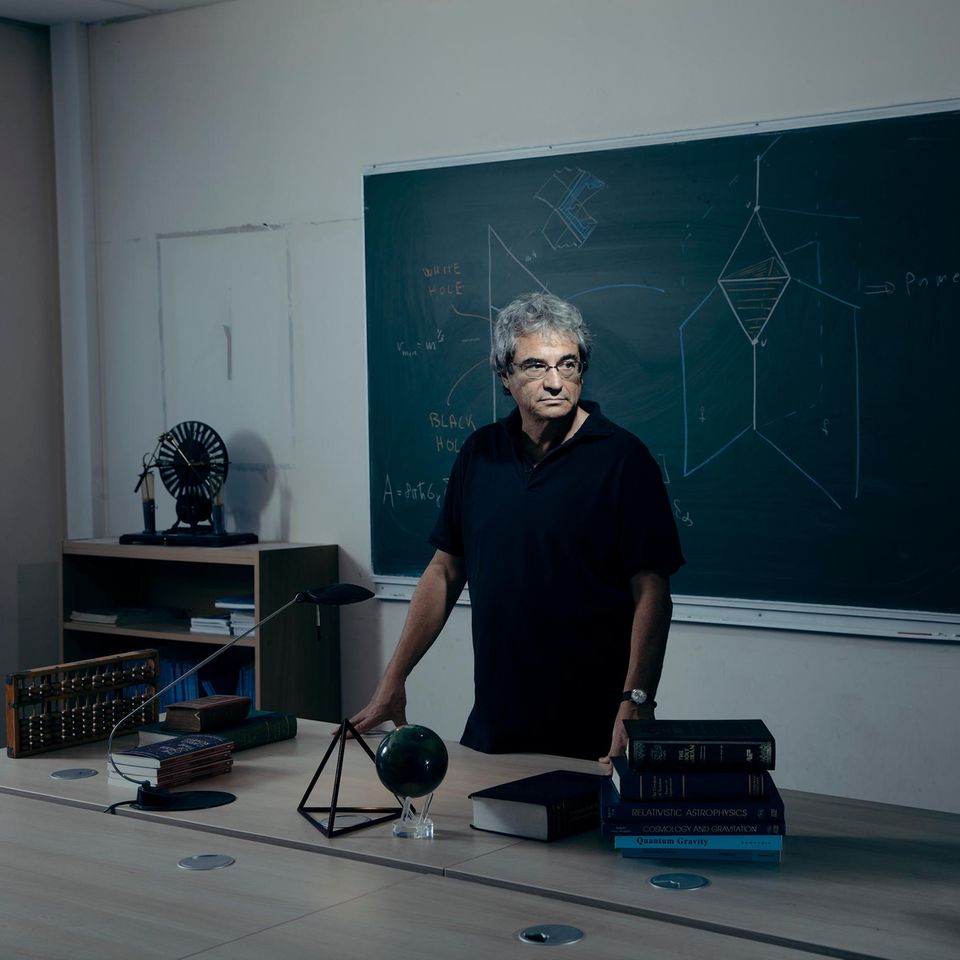

Zwar überleben die bis dahin ausgestoßenen Verbindungen mitunter 50 bis 70 Jahre in der Atmosphäre – und fressen sich weiterhin durch die Ozonschicht. Dennoch wurden die höchsten Raten des Ozonrückgangs bereits in den 2000er-Jahren überwunden. Die Ozonschicht könnte sich, sagt Atmosphärenphysiker Markus Rex, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts erholt haben: mutmaßlich um das Jahr 2070 herum.

Was macht der Klimawandel mit dem Ozonloch?

Ein paradoxer Effekt der Erderwärmung wirkt dieser Erholung entgegen. Während Treibhausgase die Temperaturen auf der Erdoberfläche immer weiter steigen lassen, blockiert die dicker werdende CO2-Schicht den Austausch zwischen den Luftschichten. Die Stratosphäre kühlt ab, mehr Stratosphärenwolken bilden sich und verstärken den Ozonabbau. Einige Fachleute vermuten daher, dass der Klimawandel das Ozonloch vergrößern könnte.

Es gibt jedoch auch Hinweise, dass der Klimawandel dem Ozonabbau entgegenwirkt: Indem er die atmosphärischen Luftbewegungen verändert. So könnte Luft aus den Tropen schneller und tiefer polwärts gelangen, dort die Stratosphäre erwärmen und so den Abbau des Ozons verzögern.

Stimmt es, dass Elon Musks Satelliten neue Ozonlöcher aufreißen?

Insgesamt 42.000 Satelliten, so hat es Elon Musk angekündigt, sollen im Zuge der Starlink-Flotte bald über der Erde schweben. Solch große Satellitenkonstellationen könnten die Ozonschicht angreifen, schrieben Forschende der University of Southern California in einer im Fachmagazin "Geophysical Research Letters" erschienenen Studie. Schuld seien die großen Mengen Aluminiumoxid, die entstehen, wenn Satelliten verglühen. Dies geschieht, wenn ein Satellit ausgedient hat – im Schnitt nach fünf Jahren – und kontrolliert in die Atmosphäre gestürzt wird. Allein im Jahr 2022 seien laut der Studie auf diese Weise knapp 42 Tonnen Aluminiumoxid freigesetzt worden.

Allerdings beruhen die Aussagen der Studie auf Computersimulationen. Wie stark der Effekt des freigesetzten Aluminiumoxids tatsächlich auf die Ozonschicht ist, lässt sich bislang nicht beantworten.

Kann Ozon den Menschen auch schaden?

Mehr als 90 Prozent aller Ozonmoleküle unserer Atmosphäre schwirren in der Stratosphäre. In der erdnahen Troposphäre kommt Ozon nur in sehr geringen, für Menschen und ihre Umwelt unbedenklichen Konzentrationen vor. Meist bemerken wir seine Anwesenheit gar nicht; das Gas ist farb- und geruchlos. An heißen, sonnigen Tagen jedoch bildet sich in städtischen Gebieten auch eine größere Menge bodennahen Ozons. Es entsteht vermehrt, wenn Sonnenlicht auf Luftschadstoffe wie Stickoxide und flüchtige organische Verbindungen trifft. Steigt die Konzentration zu stark, leiden Menschen unter Atemwegsbeschwerden, Tränenreiz und Kopfschmerzen. Laut Umweltbundesamt werden auch Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Auftreten erhöhter bodennaher Ozonkonzentrationen assoziiert.

Zu viel bodennahes Ozon schadet auch der nichtmenschlichen Umwelt. So zersetzt das Klimagas etwa Duftstoffe von Blütenpflanzen und verringert damit deren Attraktivität für Insekten. Zudem verändert es offenbar das Paarungsverhalten einiger Insekten durch die Zerstörung bestimmter Pheromone, also Erkennungs- und Sexuallockstoffe.