Was ist die Tiefsee?

Ein toter Ort, zu unwirtlich für jegliches Leben. Als solchen stellte man sich die Tiefsee bis weit ins 19. Jahrhundert vor. Auch ihr Grund galt als abiotische Zone.

Nach und nach jedoch widerlegte die Empirie diese Vermutungen: 1872 etwa beförderte die Challenger-Expedition mit Netzen und Kastengreifern bis dahin unbekannte Lebewesen an die Wasseroberfläche. 1930 sank die Tauchkapsel Bathysphere schon in 435 Meter Wassertiefe hinab. Und im Januar 1960 gelangte die Besatzung der Trieste bis an den tiefsten bekannten Punkt des Ozeans: den Marianengraben, 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche.

Bereits weit darüber, in 200 Metern Wassertiefe, haben sich 99 Prozent des Sonnenlichts in den Wassermassen verloren. Es herrscht Dämmerung. Die ewige Dunkelheit beginnt erst einen Kilometer darunter, wohin kein einziger Lichtstrahl mehr vordringt.

Und doch wimmelt es nur so von Leben in diesen kalten und von hohem Druck geprägten Schichten. Die Biomasse an Tieren aus der gesamten Tiefsee übersteigt das Gewicht aller Zugvögel des Planeten, vermutlich gar die Biomasse aller Tiere aller Kontinente der Erde.

Worum geht es beim Tiefseebergbau?

Auf ihren Expeditionen entdeckten die Forschenden nicht nur skurrile Organismen, leuchtende Fische, Medusen und Schlangensterne. In etlichen Regionen des Tiefseebodens stießen sie auch auf metallhaltige Erze. Als die Weltmarktpreise in den 1960er- und 1970er-Jahren stiegen, wuchs das Interesse der großen Industrienationen am Tiefsee-Erz. Auch Deutschland entsandte erste Erkundungsmissionen, der kommerzielle Abbau der Erze scheiterte allerdings an fehlender Technologie und wieder sinkenden Metallpreisen.

Wer heute von Tiefseebergbau spricht, meint meist den Abbau drei verschiedener Erzvorkommen: Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfide – wobei Erstere als lukrativste Rohstoffquelle gelten. Manganknollen sind etwa faustgroße Mineral-Aggregate, liegen vielerorts dicht an dicht auf dem Meeresgrund und lassen sich vergleichsweise leicht "ernten".

Wie entstehen Manganknollen, Massivsulfide und Kobaltkrusten?

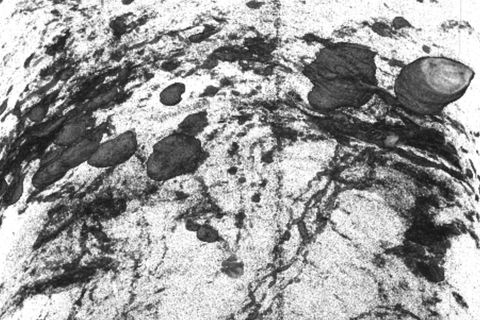

Alles beginnt mit einem kleinen, harten Kern: einem abgesprengten Steinchen, einem Muschelstück oder einem herabgesunkenen Haifischzahn. An diesem Kern lagern sich Metallionen ab, die durch Erosionen ihren Weg ins Meerwasser gefunden haben oder aus Hydrothermalquellen am Meeresgrund stammen. Bis eine Manganknolle etwa die Größe einer geballten Faust erreicht, vergehen meist fünf bis fünfzehn Millionen Jahre.

Welche Metalle sich an der Knolle festsetzen, ist von Region zu Region verschieden: So bestehen etwa Knollen im Peru-Becken zu über 34 Prozent aus Mangan, zu sechs Prozent aus Eisen und zu knapp zwei Prozent aus Nickel, Kupfer und Kobalt.

Knollen aus dem Penrhyn-Becken hingegen bestehen zu gleichen Teilen aus Mangan und Eisen (etwa 16 Prozent). Nickel, Kobalt und Kupfer machen hier nur ein Prozent der Gesamtmasse aus. In manchen Regionen enthalten die Knollen auch Spuren Seltener Erden, Lithium oder Molybdän.

Damit Massivsulfide entstehen, braucht es Schwarze Raucher. An aktiven Plattengrenzen in der Tiefsee sickert Meerwasser durch kleine Risse und Spalten im Meeresgrund – bis es in zwei bis drei Kilometern Tiefe auf etwa 1200 Grad Celsius heiße Magmakammern trifft, erhitzt wird und wieder aufsteigt.

Auf dem Weg nach oben wäscht das Wasser Elemente aus dem Gestein: etwa Kuper, Zink, Eisen, Silber oder Schwefel. Dann spuckt der Meeresboden die bis zu 400 Grad Celsius heiße Lösung, die nun aussieht wie pechschwarze Rauchschwaden, in das kalte Meerwasser.

Sinken die Metall-Schwefel-Verbindungen wieder hinab, landen sie auf dem Meeresboden und bilden Sulfidhügel sowie metallreiche Sedimentschichten. Ein Teil der Verbindungen setzt sich direkt dort ab, wo das Gemisch aus dem Meeresboden strömt, und formt nach und nach meterhohe Schornsteine: die Schwarzen Raucher.

Über 90 Prozent der bislang bekannten Massivsulfidvorkommen sind zu klein, als dass sich ihr Abbau wirtschaftlich lohnen würde. Auch unterscheiden sich die Gehalte der einzelnen Metalle – Zink, Kupfer und Eisen, manchmal auch sehr geringe Mengen Gold – nicht nur zwischen den verschiedenen Vorkommen, sondern auch zwischen den einzelnen Schichten der Massivsulfide. Um einzuschätzen, wie lukrativ der Abbau in einer Region sein könnte, braucht es also Proben aus tieferen Schichten. Weil es solche Bohrungen bislang aber nur in wenigen Vorkommen gibt, schreiben Forschende des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel, sei es kaum möglich, das Rohstoffpotenzial der Massivsulfide abzuschätzen.

Auf dem Grund aller Meere wachsen Berge. Sie entstehen über Millionen von Jahren durch vulkanische Aktivität am Meeresgrund. An den Hängen dieser "Seeberge" (engl. "Seamounts") lagern sich im Meerwasser enthaltene Metallverbindungen ab: etwa Kobaltkrusten.

Sie wachsen in einer Wassertiefe von bis zu 7000 Metern, am dicksten und wertstoffreichsten sind sie jedoch im oberen Bereich der Berghänge: zwischen 800 und 2500 Metern Tiefe, wo Strömungen verhindern, dass sich schlammige Sedimentschichten ablagern. Pro einer Million Jahre wachsen die Krusten um etwa einen bis fünf Millimeter.

Hauptsächlich bestehen sie aus Mangan und Eisen. Wirtschaftliches Interesse wecken jedoch Nickel, Seltene Erden und vor allem Kobalt: in manchen Regionen enthalten sie bis zu 0,7 Prozent des Spurenmetalls.

Warum sind diese Rohstoffe so begehrt?

Soll die Energiewende gelingen, braucht es größere Mengen kritischer Metalle als je zuvor: etwa für Windräder, Solaranlagen und Batteriespeicher. Einer von der Deutschen Rohstoffagentur in Auftrag gegebenen Studie zufolge wird der Bedarf an insgesamt 19 kritischen Metallen und Seltenerd-Metallen bis ins Jahr 2040 um ein Vielfaches steigen. Für ein "nachhaltiges Zukunftsszenario" brauche es demnach knapp viermal mehr Kobalt und sechsmal mehr Kupfer als 2018 weltweit produziert wurde. Grundlage für diese Prognosen sind Energiewendeszenarien, die für den Sachstandsbericht des Weltlimarates (IPCC) entworfen wurden.

Gestritten wird darüber, ob es den Tiefseebergbau zwingend braucht, um diese steigende Nachfrage zu decken. Eine von der Umweltorganisation Greeenpeace in Auftrag gegebene Studie des Freiburger Ökoinstituts bemängelt etwa, aus Manganknollen könnten lediglich Mangan, Kobalt und Nickel in relevanten Mengen gewonnen werden. Zum einen löse der Tiefseebergbau also nicht die Lithium-Knappheit. Zum anderen zeigten die Entwicklungen der vergangenen Jahre, dass Batterien mit weit weniger Kobalt und Nickel auskommen. Diese Bestandteile könnten durch weniger versorgungskritische Materialien ersetzt werden, schreiben die Autor*innen.

Wo gibt es die größten Vorkommen?

Manganknollen gibt es in allen Ozeanen. In nur wenigen Regionen liegen die Knollen jedoch dicht genug nebeneinander, um für den kommerziellen Abbau infrage zu kommen.

Das mit einer Fläche von zirka neun Millionen Quadratkilometern größte lukrative Gebiet liegt in der Clarion-Clipperton-Zone im Nordostpazifik. Weitere Großvorkommen befinden sich im Peru-Becken, dem Penrhyn-Becken vor der australischen Küste und im Indischen Ozean.

Auch Massivsulfide finden sich auf dem gesamten Globus. Zu welchem Anteil sie aus wertvollen Metallen bestehen, ist von Region zu Region sehr verschieden. Vorkommen im Südwestpazifik zeigen laut Helmholtz-Institut die höchsten Kupfer-, Zink- und Goldgehalte und sind für einen möglichen kommerziellen Bergbau besonders interessant. Die größten bekannten Vorkommen von Massivsulfiden liegen im Roten Meer.

Besonders große und metallreiche Kobaltkrusten gibt es im Westpazifik, in der "Primären Krustenzone" vor der Küste Japans. Dort befinden sich rund 150 Millionen Jahre alte Seeberge, die von vergleichsweise dicken Krusten überzogen sind.

Werden Manganknollen bereits kommerziell geerntet?

Nein. Aber es gibt Explorationslizenzen, die von der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) vergeben werden. Die meisten solcher Lizenzen wurden bislang für Manganknollenfelder in der Clarion-Clipperton-Zone erteilt. Sie berechtigen Unternehmen zur Erkundung der Gebiete, aber auch zum Testen von Technik, beispielsweise für den Abbau.

Wie werden Manganknollen, Massivsulfide und Kobaltkrusten abgebaut?

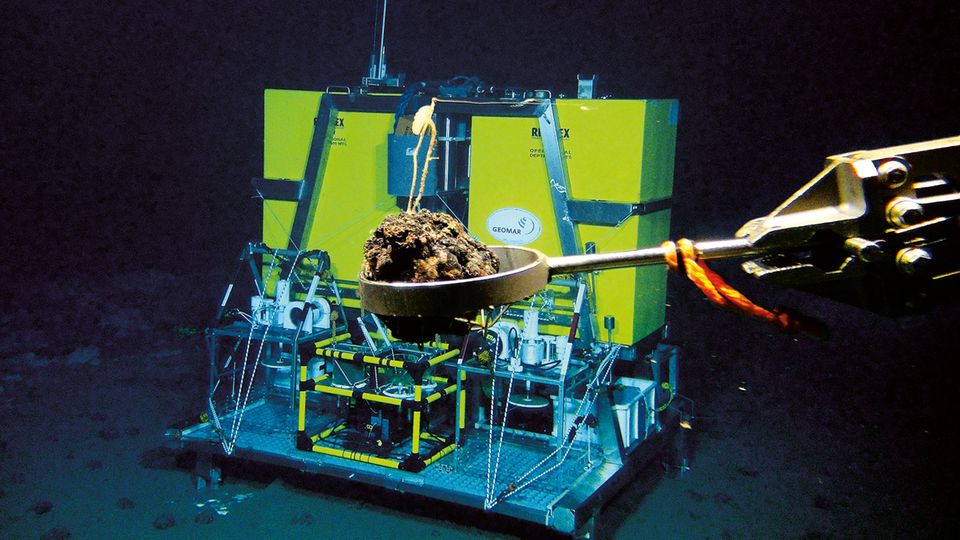

Wie man Manganknollen erntet, testen Forschende und Unternehmen seit den 1970er-Jahren. Die Abbautechnik blieb dabei im Grunde dieselbe: In 3000 bis 6000 Metern unter der Wasseroberfläche fahren ferngesteuerte "Kollektoren", Raupenfahrzeuge auf Ketten, über den Meeresgrund und saugen die oberste Sedimentschicht ein. Noch am Meeresgrund werden die Knollen von groben Schlammbrocken gereinigt und durch Rohre auf ein Schiff an der Wasseroberfläche gepumpt.

Wer Massivsulfide abbauen möchte, muss das Material nicht nur einsaugen, sondern das Gestein am Meeresboden aufbrechen. Fräsen arbeiten sich durch das stellenweise steile Gelände, bevor ein Kollektor die entstandenen Erzbrocken aufsammelt und an die Wasseroberfläche pumpt.

Um Erze aus Kobaltkrusten abzubauen, müssen sie von den darunterliegenden Gesteinsschichten abgetrennt werden. Ihr Abbau gilt als besonders aufwendig. Noch werden keine Prototypen im großen Stil getestet.

Schadet der Bergbau dem Ökosystem am Tiefseegrund?

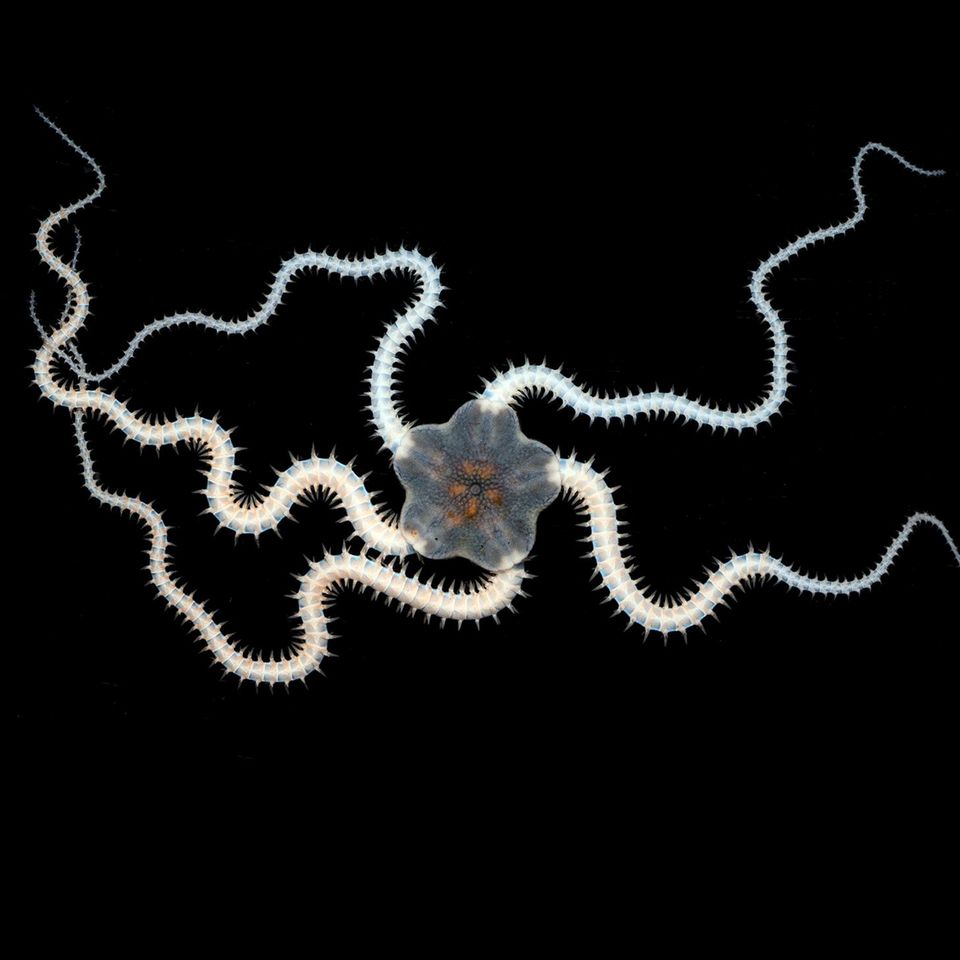

Das Leben am Tiefseegrund findet hauptsächlich in den oberen fünf bis zehn Zentimetern des Meeresbodens und darüber statt: in jener Schicht also, die beim Abbau mit den derzeitigen Prototypen eingesaugt wird. Dort tummeln sich etwa Seegurken und Würmer, aber auch Seepocken und Anemonen. Manche der Organismen brauchen die Erzvorkommen, um zu überleben. So finden gestielte Schwämme Halt an Manganknollen, dem einzig harten Substrat im ansonsten schlammigen Boden, und bilden ihrerseits einen Lebensraum für Schlangensterne und Ruderfußkrebse.

Dass dieses Ökosystem durch den Bergbau empfindlich gestört wird, ist unbestritten. Die Frage ist vielmehr, wie lange es braucht, um sich zu erholen. Dazu laufen Langzeit-Versuche. Bereits in den 1970er-Jahren, als der Abbau von Tiefsee-Erzen zum ersten Mal in den Fokus der Industrie geriet, zogen Forschende etwa drei Meter breite Schlitten über den Meeresgrund der Clarion-Clipperton-Zone. Im Vergleich zu möglichen Abbauoperationen sind das kleine Störungen. Dennoch geben sie Forschenden heute eine Ahnung davon, wie lange das Ökosystem Tiefseeboden braucht, um sich zu erholen. "Der Befund war eindeutig", sagt der Biogeochemiker Matthias Haeckel im GEO-Interview. "Auch nach knapp vier Jahrzehnten gab es keine Wiederbesiedelung durch Organismen."

Haeckel koordiniert die europäische Forschungsgruppe "MiningImpact". Seit 2015 untersuchen die Forschenden die langfristigen Umweltfolgen des Tiefseebergbaus weltweit, auch im Peru-Becken: 26 Jahre nachdem deutsche Forscher den Meeresgrund an einigen Stellen aufgewühlt hatten, fanden sich keine Spuren von Wiederansiedlung. "Und auch die Abbauaktivität von Kleinstorganismen, die wiederum Nährstoffe für die höheren Organismen freisetzt und wichtig für das Ökosystem Tiefsee ist, liegt auf einem Niveau von etwa 30 Prozent gegenüber den ungestörten Bereichen."

Was hat die Internationale Meeresbodenbehörde ISA jüngst beschlossen?

Anfang Juli verstrich eine entscheidende Frist für die Zukunft des Tiefseebergbaus. Als Sponsor eines Tochterunternehmens des kanadischen Konzerns The Metals Company hatte der Pazifikstaat Nauru zwei Jahre zuvor angekündigt, einen Abbauantrag zu stellen – und damit eine Klausel des UN-Seerechtsübereinkommens (Unclos) ausgelöst. Ab dem 9. Juli 2023 müssen Abbauanträge von der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA (International Seabed Authority) bearbeitet werden, auch wenn noch keine Richtlinien für den Abbau beschlossen wurden.

Zum Abschluss einer zweiwöchigen Sitzung auf Jamaika verabschiedeten die 36 Mitgliedsstaaten der ISA-Rats jedoch keinen Mining Code, sondern setzten sich lediglich zum Ziel, im Jahr 2025 ein Regelwerk zu verabschieden.

Weder Nauru noch ein anderes Land hat bisher einen Antrag gestellt. Auch in den kommenden Monaten gilt ein Vorpreschen als unwahrscheinlich: Nach internationalem Recht können staatliche Sponsoren von Bergbauunternehmen auch ohne Mining Code für etwaige Umweltschäden haftbar gemacht werden.

Laut dem UN-Seerechtsübereinkommen Unclos, das 1994 in Kraft trat und aus dem der ISA entstand, gehört Tiefseeboden, der mehr als 200 Seemeilen von der Küste eines Landes entfernt liegt, zum "Gemeinsamen Erbe der Menschheit". Die Nutzung der dortigen Ressourcen muss zum "Wohle der gesamten Menschheit" geschehen.