Über die Tiefsee, so heißt es, sei weniger bekannt als über den Mond. Dass es in der Finsternis noch viel zu erforschen gibt, offenbart nun die Entdeckung eines bislang unbekannten Lebensraumes: Nicht nur auf dem Gestein heißer Tiefseequellen, sondern auch im Felsen in der Nähe mancher Schlote wimmelt es von Leben. Das hat ein Forschungsteam bei einer Expedition zu einem Unterwasservulkan am Pazifischen Feuerring in 2500 Metern Tiefe entdeckt.

Hohlräume im Gestein seien dort von Röhrenwürmern, Schnecken und weiteren Lebensformen besiedelt, berichtet das Team um Monika Bright von der Universität Wien. Der Pazifische Feuerring ist eine der aktivsten Vulkanregionen der Welt, er umrahmt den Pazifik im Osten, Norden und Westen.

Die Tiefseebewohner nutzen das mineralienreiche Wasser der Quellen

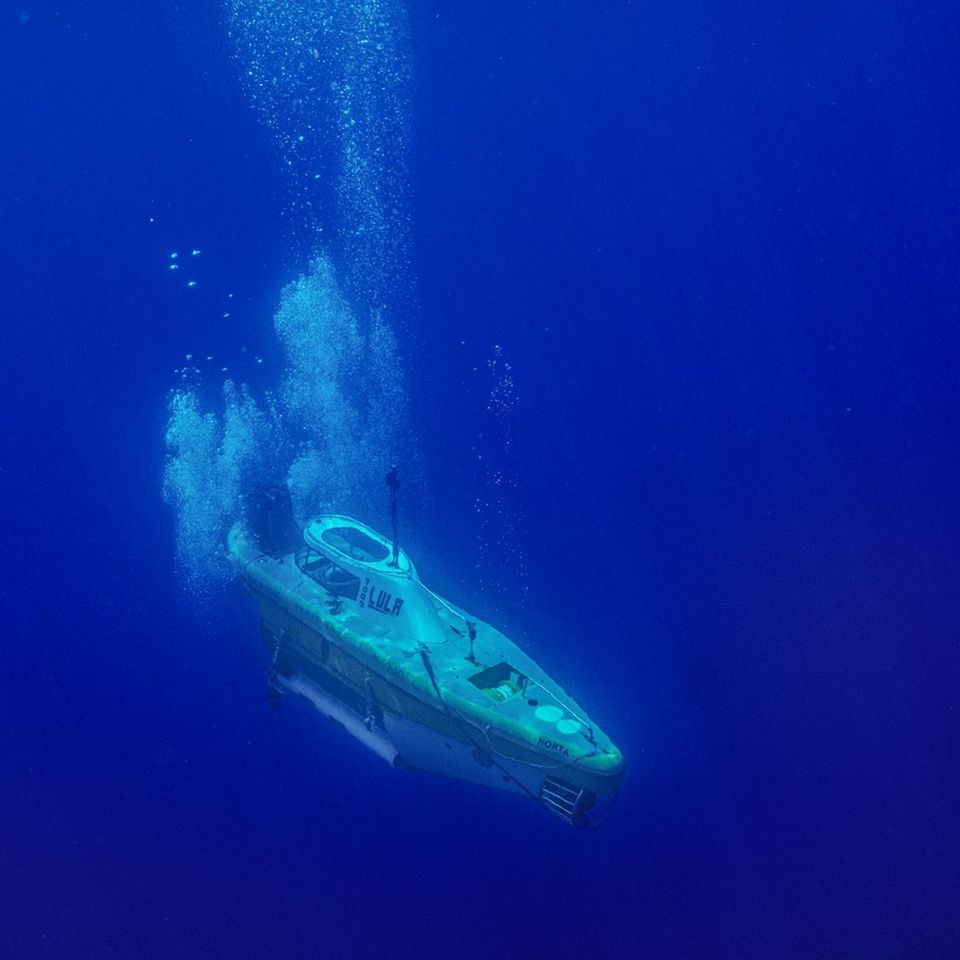

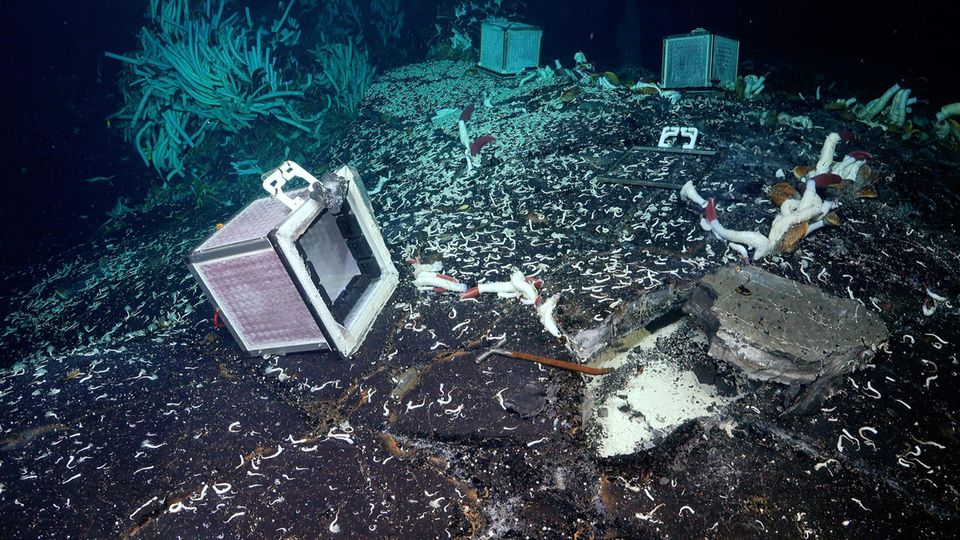

Mit dem Unterwasserroboter "SuBastian" untersuchten die Forschenden hydrothermale Schlote am Ostpazifischen Rücken vor Mittelamerika: Sie rissen Teile der Vulkankruste heraus, drehten sie um und entdeckten Tiere und Bakterien im Innern - umspült von wohligen 25 Grad warmem Wasser.

Hydrothermale Schlote sind Unterwasserquellen, die sich an Rissen in der Erdkruste bilden, welche wiederum durch Bewegungen der Erdplatten entstehen. Heißes, oft mit Mineralien angereichertes Wasser tritt dort aus und kann von Mikroorganismen genutzt werden, die wiederum anderen Lebewesen als Nahrung dienen.

Außerdem klebten die Forschenden mehrere Tage lang wasserdichte Boxen auf den Meeresgrund, um es Wurmlarven und anderen Lebewesen unmöglich zu machen, von oben in den Meeresgrund einzudringen. Als sie die Boxen und die darunterliegenden Gesteinsschichten an die Wasseroberfläche hievten und analysierten, fanden sie etwa Larven von Röhrenwürmern - und bestätigten ihre These: Die Larven bewegen sich auch im Gestein unter dem Meeresboden, um neue Lebensräume unter den Schloten für sich zu erschließen.

"Mit dieser Entdeckung hat sich unser Verständnis des tierischen Lebens in den Hydrothermalquellen der Tiefsee erheblich erweitert", erklärte Bright. "Es gibt zwei dynamische Lebensräume in den Quellen. Tiere oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche gedeihen gemeinsam, abhängig von der Thermalflüssigkeit von unten und dem Sauerstoff im Meerwasser von oben."

Die Existenz von Leben an Hydrothermalquellen ist bereits seit mehr als 40 Jahren bekannt. Leben im Gestein darunter sei nun erstmals nachgewiesen worden, hieß es in einer Pressemitteilung des am Projekt beteiligten Schmidt Ocean Institutes. Der Theorie des Forschungsteams zufolge könnte es in vielen Gebieten eine Ausbreitung von Arten über Risse und Höhlen im Meeresgrund geben. Die erhaltenen Daten sollen nun in den kommenden Monaten detailliert ausgewertet werden.

Weil die metallhaltigen Erze der Tiefsee bald kommerziell abgebaut werden könnten, erhalten Forschungsergebnisse zur Artenvielfalt in diesen Schichten zusätzliche Relevanz. "Auch nach 30 Jahren Tiefseeforschung finden wir bei jeder Ausfahrt mit einem Forschungsschiff bis zu einhundert neue Arten, die noch nicht beschrieben wurden", sagt etwa der Biogeochemiker Matthias Haeckel, der die Folgen des Tiefseebergbaus erforscht, im GEO-Interview. "Wir wissen nicht einmal, wie hoch die Biodiversität am Meeresboden selbst ist: Dafür müsste man gigantische Flächen abdecken, doch wir können nur an einzelnen Punkten Proben entnehmen."