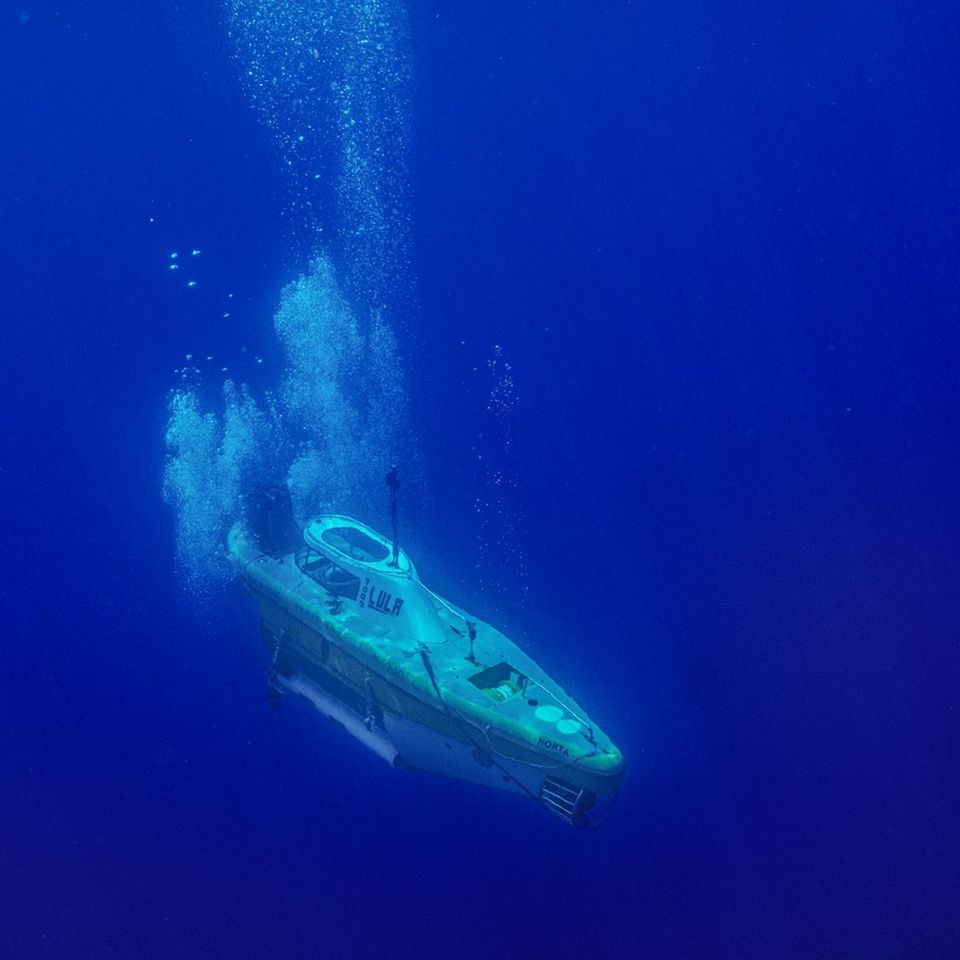

Vierundzwanzigmal ist die "Fendouzhe" hinabgetaucht. Sie ist verschwunden in der ewigen Dunkelheit der Tiefseegräben vor der Küste Russlands und Alaskas, einigen der tiefsten Meeresgräben der Erde. An Bord des U-Bootes saßen Forschende aus China, Russland und Neuseeland. Die Scheinwerfer am Bug ihres Bootes warfen gleißend helle Schlaglichter auf den Meeresgrund, machten sichtbar, wonach die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht hatten: Leben.

Dass es hier, knapp 10.000 Meter unter dem Meeresspiegel, noch existieren kann, wusste die Forschung. Längst wurde die These widerlegt, die Tiefsee sei lebensfeindlicher Ort, ihr Grund eine abiotische, tote Zone.

Würmer ragten aus dem Meeresboden. Die größten bis zu 30 Zentimeter lang

Doch Leben in einem solchen Ausmaß, das nun im Scheinwerferkegel der "Fendouzhe" auftauchte, war bislang unbekannt. Dicht an dicht ragten Sibogliniden aus dem Meeresboden: feine Röhrenwürmer, die größten 30 Zentimeter lang. Auch Muscheln, kaum kleiner, sind auf den Videoaufnahmen zu sehen. Sie liegen zu Tausenden auf dem Grund, sind halb vom Schlamm der Tiefsee bedeckt. Weichtiere schlängeln durch die Dunkelheit.

Was sie an verschiedenen Orten vor sich sahen, seien die "am tiefsten gelegenen und ausgedehntesten Gemeinschaften, deren Leben auf Chemosynthese basiert", schreiben die Forschenden in ihrer nun im Fachmagazin "Nature" erschienenen Studie. Sie sind angepasst an ein Leben in völliger Dunkelheit.

Bereits 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels haben sich 99 Prozent des Sonnenlichts in den Wassermassen verloren. In der Hadalzone, in mehr als 6000 Meter Tiefe hingegen herrscht vollkommende Dunkelheit. Photosynthese, ein essenzieller Grundbaustein für Leben auf unserer Erde, ist hier unmöglich.

Wer dennoch überleben möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er ernährt sich von der Photosynthese der anderen und nimmt Nährstoffe auf, die von Lebewesen über dem Meeresspiegel oder in höheren Meeresschichten stammen: abgestorbenes Plankton etwa, das langsam hinabsinkt, und Ausscheidungen. So etwa überleben Seegurken und Flohkrebse am Grund der Tiefsee.

Oder aber er betreibt Chemosynthese und nutzt chemische Verbindungen als Energiequelle. Die großen Lebensgemeinschaften, die die "Fendouzhe" während ihrer Tauchgänge filmte, verarbeiten hauptsächlich Schwefelwasserstoffe und Methan. An anderen Orten der Tiefsee stammen diese Verbindungen häufig aus thermalen Quellen, sind vulkanischen Ursprungs. In den nun untersuchten Tiefseegräben hingegen entstehen sie aus organischem Material, das in den Tiefseegraben sinkt und tief in dessen Grund von Mikroben zersetzt wird.

Methan und Schwefelwasserstoffe sind Überbleibsel dieser Prozesse. Sie treten mal gasförmig, mal flüssig an den Verwerfungslinien der tektonischen Platten unterhalb der untersuchten Tiefseegräben wieder an die Oberfläche, werden dort von weiteren Mikroorganismen aufgenommen und dienen schließlich den Röhrenwürmern und Muscheln als Nahrung.

Was folgt aus Erkenntnissen der Expedition?

"Unsere Ergebnisse stellen die traditionelle Sichtweise auf die Energiequellen der Fauna in der Hadalzone infrage", schreiben die Forschenden in ihrer Studie. Das weit verbreitete Vorkommen von chemosynthetischen Lebensgemeinschaften deute darauf hin, dass die Rolle chemischer Energie bei der Gestaltung des Ökosystems der Tiefsee unterschätzt wird: "Angesichts der geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Tiefseegräben könnten solche auf Chemosynthese basierenden Lebensgemeinschaften weiter verbreitet sein als bisher angenommen."

Seit einiger Zeit konkretisieren sich weltweit Pläne zum Tiefseebergbau. Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfide, die sich auf dem Grund der Tiefsee bilden, gelten als lukrative Rohstoffquellen. Zugleich wächst die Kritik von Naturschützern. Noch wisse man kaum etwas über die Biodiversität am Tiefseegrund, ist eines ihrer Argumente. Beinahe jede Forschungsexpedition fördere neue Arten zutage, zeige die Komplexität uns lange unbekannter Nährstoffkreisläufe der Tiefsee – und möglicherweise auch ihre Verletzlichkeit gegenüber Eingriffen.

Die Forschenden aus China, Russland und Neuseeland schlagen jedoch nicht nur in diese Kerbe, sondern stellen mit ihren Ergebnissen auch Teilbereiche des weltweiten Kohlenstoffkreislaufs infrage. Demnach wird Kohlenstoff, der in die Tiefsee hinabsinkt, nicht wie bislang angenommen beinahe vollständig in Sedimentschichten gebunden. Er wird im durch Mikroorganismen und Plattentektonik freigesetzten Methan wieder zurückgeführt.

"Diese Erkenntnisse unterstreichen die Komplexität des Kohlenstoffkreislaufs in der Tiefsee", schreiben die Forschenden. Sie plädieren dafür, diese Prozesse in globale Kohlenstoffmodelle zu integrieren – auch um präzisere Vorhersagen zu dessen Wechselwirkung mit dem Klimawandel zu erzielen. Ob allerdings ihre Vermutung stimmt, dass Methan auf die beschriebene Weise in vielen weiteren Tiefseegräben ausströmt, müssen zusätzliche Tauchgänge zeigen.