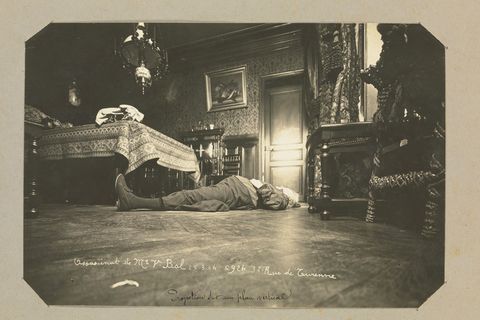

Die Mauern des schmalen Innenhofs im französischen Örtchen Saint-Loup-de-Varennes sind auf dem Foto lediglich zu erahnen. Grobkörnig und unscharf fließen ihre Konturen in den grauen Himmel. Und doch lugt am rechten Bildrand ein dunkles Dach aus der hellen Fassade, auch die hochkantigen Rahmen zweier Fenster gegenüber sind deutlich zu erkennen. Die Bildmitte hingegen wird von dem Schatten gefressen, den die Mauern in den Innenhof werfen. Sie ist pechschwarz.

Acht Stunden lang bündelte Joseph Nicéphore Niépce im Frühherbst 1826 das Licht, das aus dem Innenhof in sein Arbeitszimmer fiel, auf einer 16,2 mal 20,2 Zentimeter großen, mit Asphalt beschichteten Zinnplatte. An stark belichteten Stellen härtete der Asphalt schneller und tiefer als an weniger stark belichteten. Letztere löste Niépce mit einem Lavendelöl-Petroleum-Gemisch von der Zinnplatte. Übrig blieb ein realitätsgetreues Abbild des Innenhofs.

Joseph Nicéphore Niépces erstes Foto der Welt wurde erst 1952 wiederentdeckt

"Point de vue du Gras" nannte Niépce sein Werk: "Blick aus dem Arbeitszimmer von Le Gras". Das Direktpositiv, das damals nicht vervielfältigt werden konnte, gilt heute als das älteste noch erhaltene Foto der Welt. Wiederentdeckt wurde die Heliografie – Niépce setzte sein Kunstwort aus den griechischen Wörtern hélios (Sonne) und graphein (zeichnen) zusammen – allerdings erst 1952. Nach jahrelanger Recherche machten Helmut und Alison Gernsheim das Bild in einem Schrankkoffer in London ausfindig und fertigten einen kontraststärkeren Abzug der ursprünglichen Zinnplatte an. Mit ihrer Entdeckung schrieben die Fotohistoriker Helmut und Alison Gernsheim die Geschichte der Fotografie neu – war doch bislang die zwölf Jahre jüngere Daguerrotypie als Beginn der Fotografie gezählt worden.

Vorläufer und Wegbereiter der modernen Fotografie: die Camera Obscura

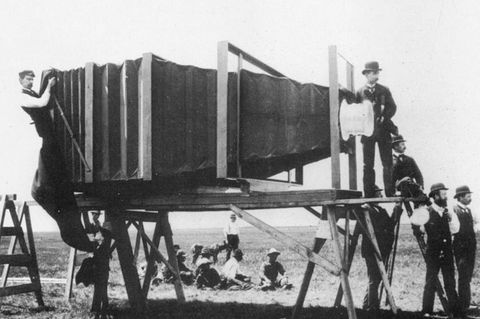

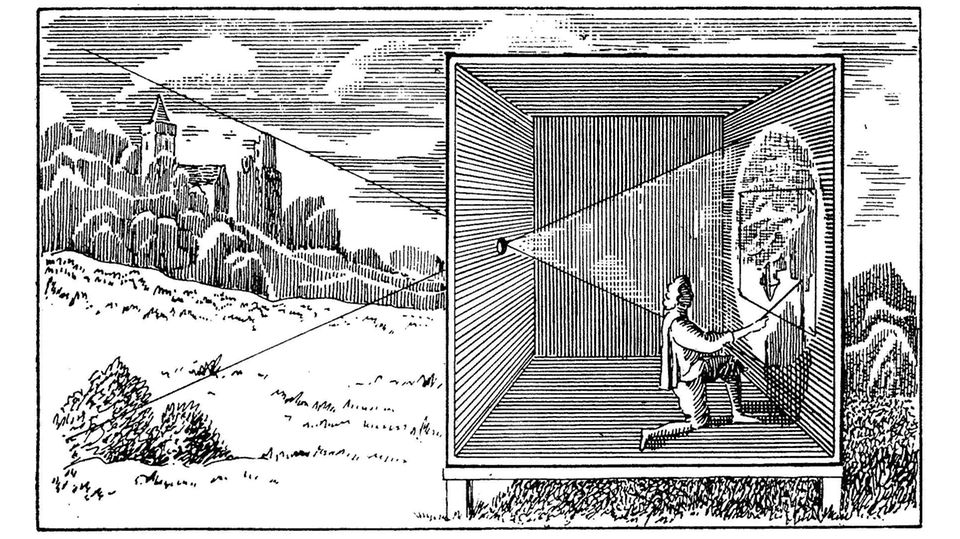

Die Camera obscura, jene Vorrichtung, mit der Niépce das Licht gebündelt und auf seine Zinnplatte geworfen hatte, wurde bereits in chinesischen Schriften aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erwähnt. Auch Aristoteles empfahl sie Zeitgenossen, die eine Sonnenfinsternis beobachten wollten, und Leonardo da Vinci entnahm ihr entscheidende Hinweise auf die Funktion der menschlichen Iris.

Das Prinzip der Camera obscura ist simpel: Dringt Licht durch ein kleines Loch in einen dunklen Raum, entsteht auf der Rückwand des Raumes ein Abbild der außerhalb liegenden Objekte. Die Lichtstrahlen kreuzen sich beim Eintritt in das Loch, im Innern der Camera obscura werden die Objekte folglich kopfüber und seitenverkehrt dargestellt.

Bald schon verwendeten findige Tüftler Linsen, um eine bessere Schärfe zu erzielen und die Lichtstärke beeinflussen zu können. Bereits 1685 veröffentlichte Johann Zahn dann Zeichnungen einer Camera Obscura, die sich einigermaßen bequem transportieren ließ, verschiedene Brennweiten aufwies und Spiegelreflexkonstruktionen beinhaltete. Der Vorläufer der modernen Fotokamera war geboren.

Genutzt wurden die Erfindungen zunächst jedoch von zeichnenden Künstlerinnen und Künstlern. So experimentierten etwa Caspar David Friedrich und Jan Vermeer mit den zweidimensionalen Projektionen in der Camera obscura, um Momente realitätsnah auf Papier zu bringen. Um Fotografie zu betreiben, also Licht dauerhaft auf ein Medium zu bannen, fehlten Methode und Technologie.

Thomas Wedgwood experimentierte bereits um das Jahr 1800 mit Silbernitrat

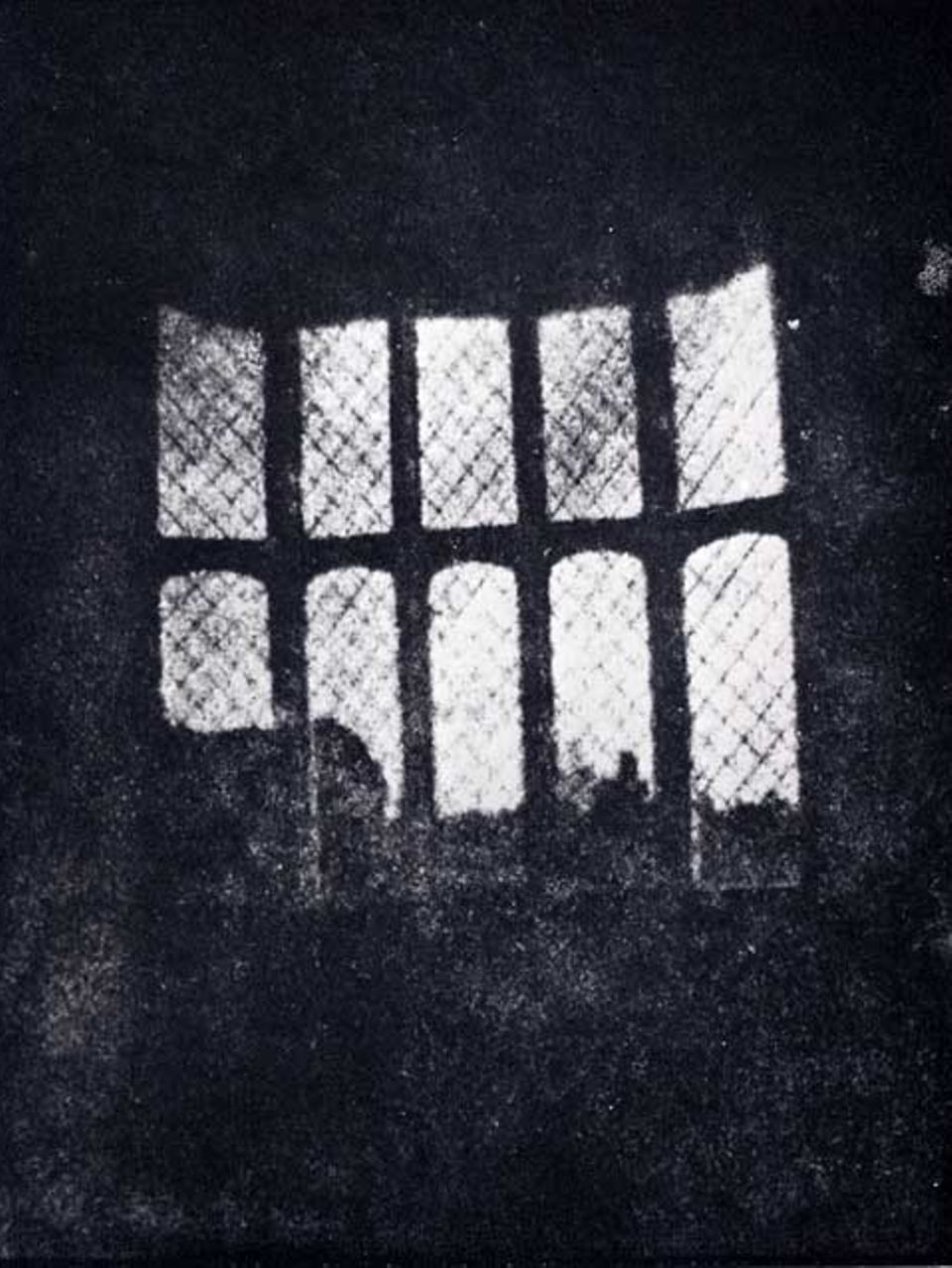

Lange, bevor es Niépces gelungen war, das Abbild seines Innenhofs auf eine Zinnplatte zu bannen, hatten etliche Erfinder an einer solchen Methode getüftelt. So begann etwa Thomas Wedgwood, Sohn eines englischen Keramikers, um das Jahr 1800, mit Silbernitrat lichtempfindlich gemachte Papiere und Leder unter bemalten Gläsern zu belichten. Zwar reagierte das Silbernitrat mit dem Licht und ein Abbild der Muster auf den Glasscheiben entstand – Details zu den chemischen Verfahren finden Sie am Ende dieses Texts –, doch gelang es Wedgwood nicht, das Medium lichtbeständig zu entwickeln.

Es müsse "unmittelbar nach der Aufnahme an einem dunklen Ort aufbewahrt werden", schrieben Wedgwood und sein Freund, der Wissenschaftler Humphry Davy, in einem 1802 veröffentlichten Fachartikel. "Dort kann es geprüft werden, aber die Belichtung sollte nur für einige Minuten erfolgen; bei Kerzen- oder Lampenschein, wie üblicherweise verwendet, wird es nicht merklich beeinträchtigt." Versuche, die belichteten Medien mit Lack zu überziehen oder mit Seife zu waschen, blieben erfolglos: Sobald neues Licht auf das Foto fiel, reagierten alle Teilbereiche des Bildes und das Motiv verschwand.

Auch wenn Niépces Bild auf der Zinnplatte dauerhaft erhalten blieb, fielen die Reaktionen der Royal Society in London, der er sein Werk 1827 präsentierte, eher verhalten aus. Also kontaktierte Niépce den Maler und Unternehmer Louis Jacques Mandé Daguerre, der mit seiner Erfindung des Dioramas eine kleine Berühmtheit geworden war. Zusammen wollten die Tüftler Niépces Verfahren "zur Fixierung von Abbildern der Natur ohne Mitwirkung eines Künstlers" weiterentwickeln – und eines Tages massentauglich machen.

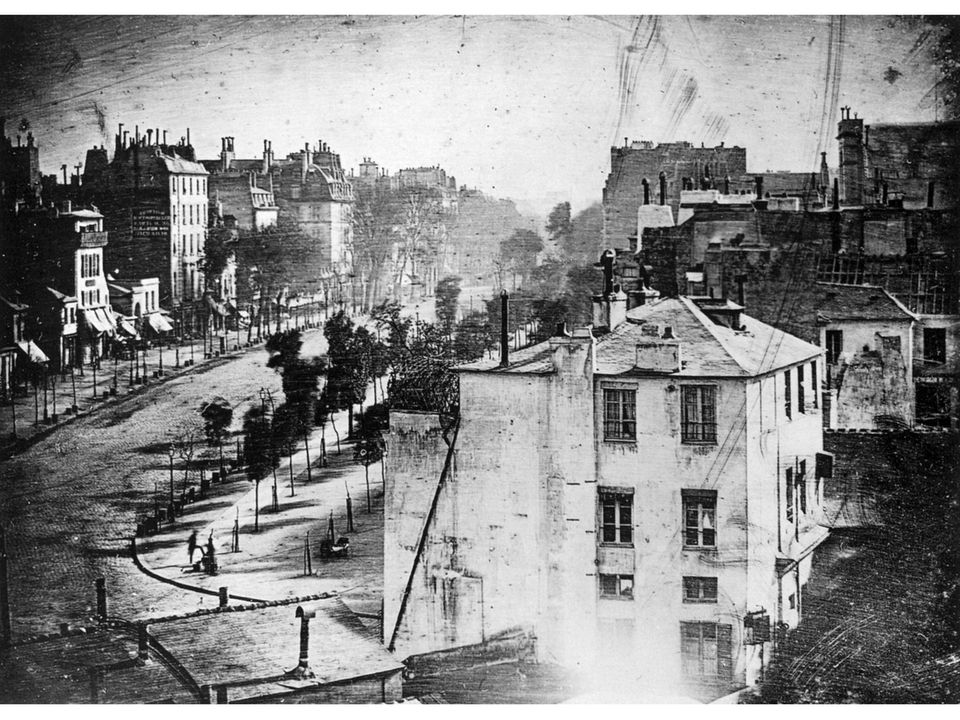

Fotografie für alle! Die Daguerreotypie löst einen Hype aus, besonders in Nordamerika

Nach nur vier Jahren gemeinsamer Arbeit jedoch starb Niépce. Daguerre forschte weiter, und 1837 gelang ihm endlich der Durchbruch: Er belichtete silberbeschichtete Kupferplatten, die er zuvor mit Jod lichtempfindlich gemacht hatte. Mit Quecksilberdämpfen brachte er anschließend das Bild zum Vorschein. Eine einfache Salzlösung löste die unbelichteten Silbersalze von der Platte und "fixierte" das Motiv.

Das Ergebnis waren Fotos, die alle bislang gesehenen Abbilder der Realität in den Schatten stellten: Die Details, die in die Platten gezeichnet schienen, ohne dass ein Künstler auch nur einen Federstrich gezogen hätte, faszinierte die Öffentlichkeit. Außerdem reduzierte das von Daguerre entwickelte Verfahren die Belichtungszeit radikal. Fortan konnten nicht nur Landschaften oder Gebäude, sondern auch Menschen eingefangen werden.

Jedes Ergebnis der Daguerreotypie, wie Daguerre sein Verfahren selbstbewusst nannte, blieb jedoch ein Unikat: Daguerreotypien glichen kleinen Miniaturen der Realität. Wie Kupferstiche oder Malereien ließen auch sie sich nicht vervielfältigen.

Die Kalotypie: William Talbot entwickelt das Negativ-Positiv-Verfahren

Das Verfahren, das der Naturwissenschaftler William Henry Fox Talbot etwa zur selben Zeit entwickelt hatte, war auf eben diese Reproduzierbarkeit ausgelegt. Ab 1833 stellte er Fotogramme von Federn, Spitzen und Blätter auf Papier her, das er vorher mit Kochsalz- und Silbernitratlösung präpariert hatte. Nach etlichen weiteren Experimenten schuf Tablot die Grundlage für das heute in der analogen Fotografie angewandte Positiv-Negativ-Verfahren. Wer ein entwickeltes Negativ besitzt, kann daraus beliebig viele Positive, also in korrekten Farben dargestellte Fotos, generieren.

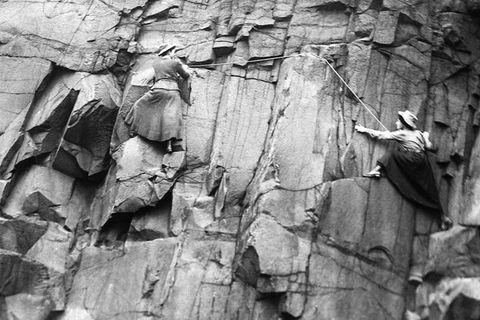

Kalotypie nannte Talbot sein Verfahren, angelehnt an das griechische Wort "kalos": "schön". Mit handlichen Fotoapparaten, die seine Frau als "Mausefallen" bezeichnete, dokumentierte er sein Haus, die ihn umgebende Landschaft, seinen Assistenten. Nachdem er von den Fortschritten Daguerres erfuhr, konzentrierte er sich vollständig auf seine fototechnische Arbeit und präsentierte sie 1839 der Royal Institution in London – ein Jahr, nachdem Daguerre mit seinen Veröffentlichungen Weltruhm erlangt hatte.

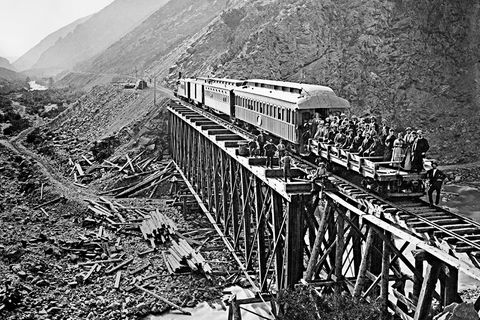

Auch, weil Talbot sein Verfahren streng schützen ließ, wurde in den Folgejahren vor allem die Daguerreotypie zum Hype und ging durch die westliche Welt. Das chemische Verfahren wurde ständig verbessert, die nötigen Belichtungszeiten immer kürzer. In den 1850er-Jahren eröffneten in Nordamerika Tausende Fotostudios: Wer es sich leisten konnte, ließ sich für die Nachwelt porträtieren.

Das Prinzip ist seit Jahrhunderten ähnlich: Fotografie basiert auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen

Doch schon im selben Jahrzehnt lösten Glasplatten und das Kollodiumverfahren Daguerreotypie und Kalotypie ab. Die Glasplatten waren mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichtet und dann in eine Silbernitratlösung getaucht. Die nasse Platte wurde in die Kamera gesetzt, belichtet, noch vor Ort mit einer Eisensulfatlösung entwickelt und mit Natriumthiosulfat fixiert. Die so entstandenen Negative konnten beliebig oft als Positive reproduziert werden.

Zwar wurden die Zusammensetzung der einzelnen Trägermedien oder Entwicklerlösungen beständig verfeinert. Auch revolutionierte etwa die Einführung des Rollfilms Ende des 19. Jahrhunderts die Fotografie noch einmal von Grund auf. Der chemische Prozess, der nötig ist, um Licht auf einer Oberfläche dauerhaft zu fixieren und damit ein realitätsechtes Foto zu erstellen, ist jedoch im Grunde seit dem frühen 19. Jahrhundert derselbe: Er basiert auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen.

Wie wird ein analoger Film entwickelt?

In schwarz-weißen Analogfilmen, die heute genutzt werden, kommt meist das besonders lichtempfindliche Silberbromid zum Einsatz. Es besteht aus positiv geladenen Silberkationen und negativ geladenen Bromidanionen. Fällt Licht auf die winzigen Silberbromidkristalle der Filmschichten, kommt es zu einer Redoxreaktion: Das Bromidanion wird zu Brom oxidiert, gibt also ein Elektron ab. Dieses Elektron wandert zu einem Silberkation und der "Fänger des Lichts" entsteht: elementares Silber.

Je mehr Licht auf eine Stelle des Filmes trifft, desto häufiger ereignet sich dort diese Redox-Reaktion zwischen Silberkationen und Bromidanionen. Winzig kleine Silberpartikel entstehen. Für das bloße Auge ist der dünne Filmstreifen noch immer vollkommen unverändert. Dennoch trägt er bereits alle Informationen, aus denen sich später das entwickelte Foto zusammensetzen wird.

Erst eine alkalische Entwicklerflüssigkeit, in der der Film nun bei völliger Dunkelheit gebadet wird, macht diese Informationen sichtbar. Er liefert zusätzliche Elektronen, die bewirken, dass sich die Silberkationen in der Nähe der bereits bestehenden Silberpartikel zu elementarem Silber vereinen. Das Negativ wird sichtbar: Wo besonders viel Licht hingefallen ist, verdunkelt sich die Emulsionsschicht im Film. Schwach belichtete Bereiche bleiben hell.

In drei Schritten zum Negativ: Entwickler, Stoppbad, Fixierer

Liefe dieser Entwicklungsprozess immer weiter, verbänden sich alle Silberkationen mit den bestehenden Silberpartikeln – und der Filme wäre binnen Minuten rabenschwarz. Um das zu verhindern, landet die Filmrolle nach einer exakt gestoppten Zeit, die vom Hersteller der Entwickler und des Filmes angegeben wird, im "Stoppbad". Eine saure Flüssigkeit – oftmals wird auch reines Wasser verwendet – stoppt den Entwicklungsprozess, der nur in einem alkalischen Milieu vonstatten geht.

Der Film ist jedoch weiterhin lichtempfindlich: etliche Silberbromidteilchen haben noch nicht reagiert. Sie würden bei starkem Lichteinfall die beschriebene Redox-Reaktion auslösen und ebenfalls das gesamte Negativ schwärzen. Bevor der Film also gefahrlos ins Licht gehalten werden kann, muss er im "Fixierer" baden. Die Bestandteile der ebenfalls sauren Flüssigkeit bilden mit dem verbliebenen Silberbromid wasserlösliche Strukturen, die sich einfach aus dem Film "herauswaschen" lassen.

Das so entstandene Negativ wird erneut belichtet, das hindurchgeworfene Licht landet auf einem Fotopapier, das ebenfalls Silberbromidkristalle enthält. Auch das Fotopapier, auf dem die Farben nun "positiv", also realitätsgetreu abgebildet sind, wird in Entwickler, Stoppbad und Fixierer gebadet, anschließend lange gewässert. Und kann von nun an über Jahrzehnte in einem Rahmen hängen, ohne sich merklich zu verändern.

Zum Weiterlesen: Die Geschichte der Fotografie

Kenntnisreich rast der Autor, Fotograf und Kurator Boris von Brauchitsch durch knapp 200 Jahre Fotografie. In "Kleine Geschichte der Fotografie" entfaltet er auf 336 Seiten ein kulturgeschichtliches Panorama, vergisst dabei aber nie den Blick fürs Detail. Erschienen ist das Buch bei Reclam.

Wer sich weniger für die kulturgeschichtliche Theorie hinter den einzelnen Fotografien interessiert, sie aber sehen möchte, sollte durch Paul Lowes "Die Geschichte der Fotografie" blättern. Seitenfüllend und mit vielen Informationen bestückt, sind darin nicht nur die Anfänge der Fotografie, sondern auch ihre großen Meilensteine abgedruckt. Erschienen ist der Bildband in bei Prestel.