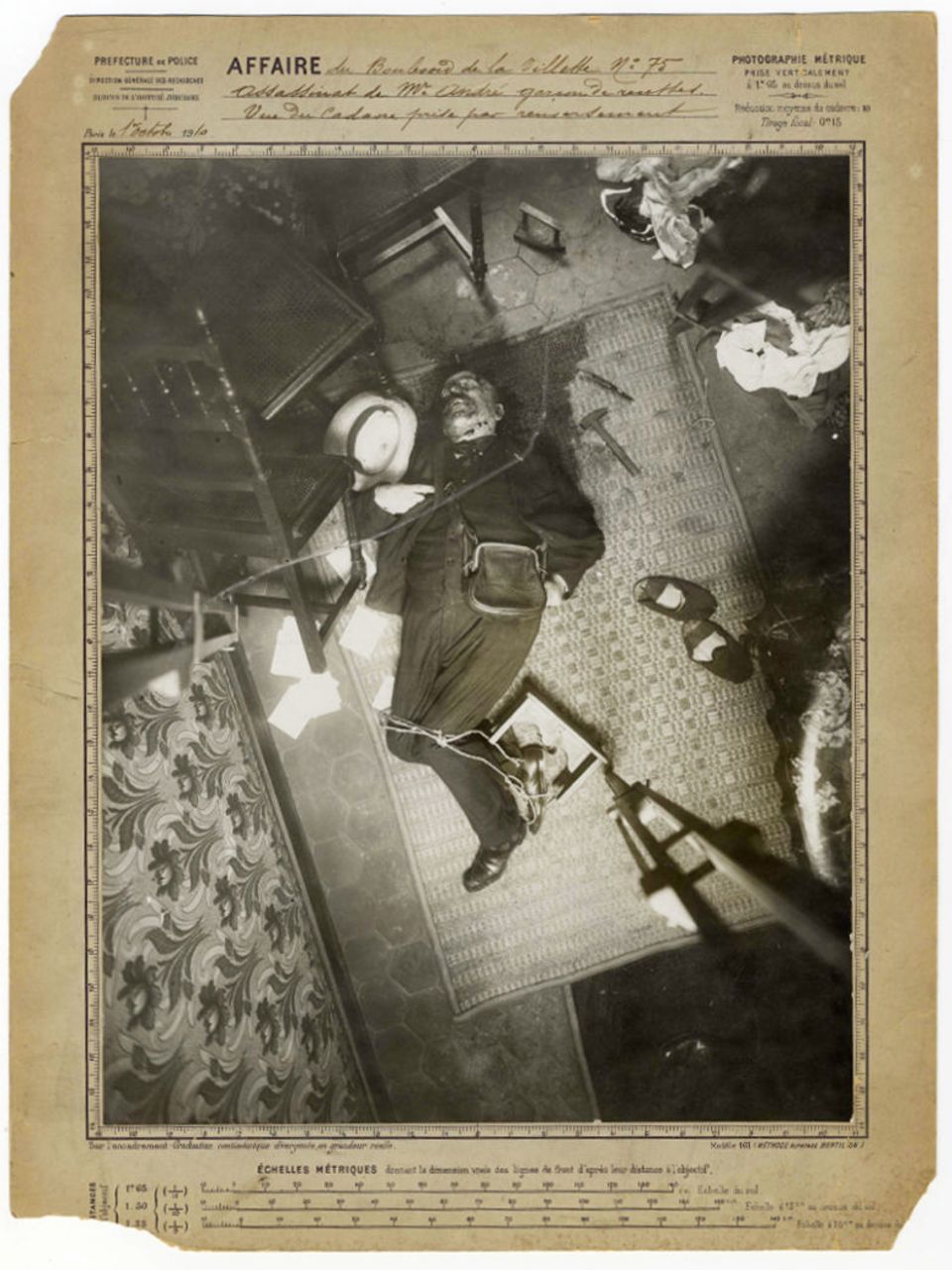

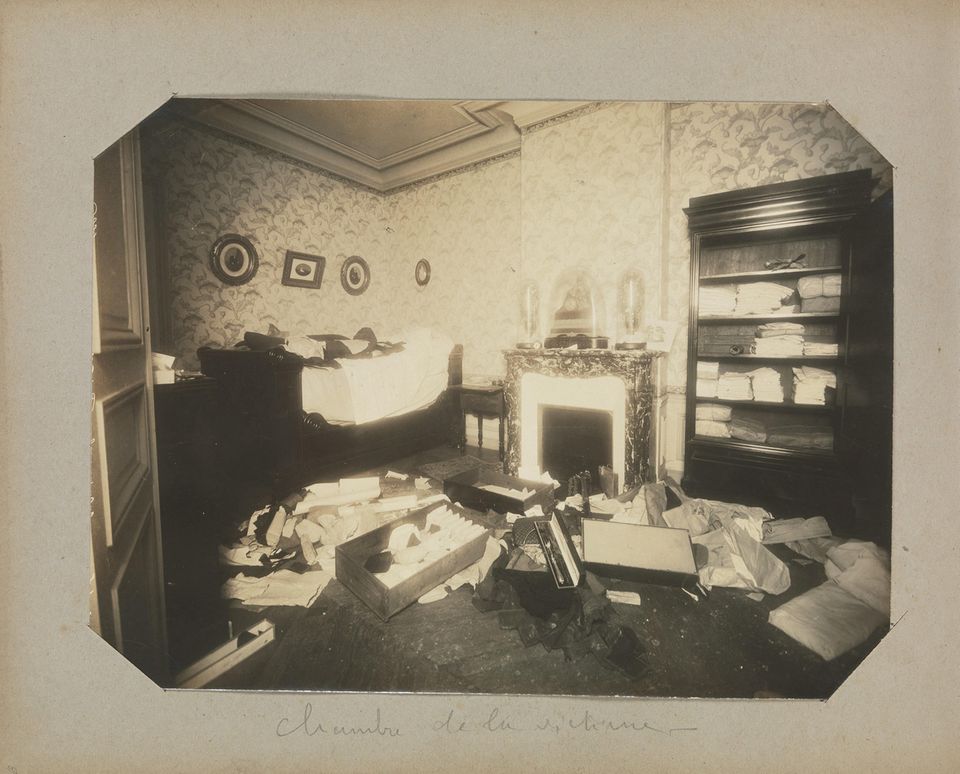

Reglos liegt die Frau auf dem Dielenboden, die Beine gerade ausgestreckt, die Hände schlaff auf dem Oberkörper. Sie wurde ermordet. Ihr Name: Madame Bol.

Das Foto, aufgenommen am 25. März 1904 in Paris in der Rue du Turenne, stammt aus dem "Album Pariser Verbrechen" – und enthält die wohl ersten systematisch angefertigten Tatortfotografien der Geschichte. Akribisch hält das Buch Schauplätze der Verbrechen, Opfer und Täter fest.

Alphonse Bertillon führte die "metrische Fotografie" ein

Kaum erfunden haben Polizeibehörden die Fotografie zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt: Bereits in den 1840er-Jahren lichteten sie in Belgien jene Straftäter vor ihrer Entlassung fotografisch ab, die sie als potenzielle Wiederholungstäter einstuften. Wenig später tauchten erste fotografische Steckbriefe auf, bald darauf erhielten Polizeistationen eigene Fotoateliers.

Einer der Ersten, die erkannten, wie wertvoll Fotos nicht nur von Tätern, sondern auch vom Tatort sein können, war der Franzose Alphonse Bertillon. 1853 in Paris geboren, litt er sein Leben lang unter heftigen Migräneattacken, galt als übellauniger, unbeliebter Einzelgänger. Gleich zwei Mal war er der Schule verwiesen worden, einmal hatte er den Tisch eines Mitschülers angezündet. Eine Laufbahn, ausgerechnet als Lehrer, scheiterte. Nur dank seinem Vater – einem angesehenen Statistiker – erhielt er 1879 eine Stelle als Hilfsschreiber im Pariser Polizeipräsidium.

Dort sollte Bertillon Karteikarten von Straftätern sortieren – eine undankbare Aufgabe, bestanden die meisten Datensätze doch aus völlig unzureichenden, nichtssagenden Beschreibungen. Und so führte der Hilfsschreiber ein neues System ein, das es erlauben sollte, Wiederholungstäter anhand ihrer körperlichen Merkmale wiederzuerkennen.

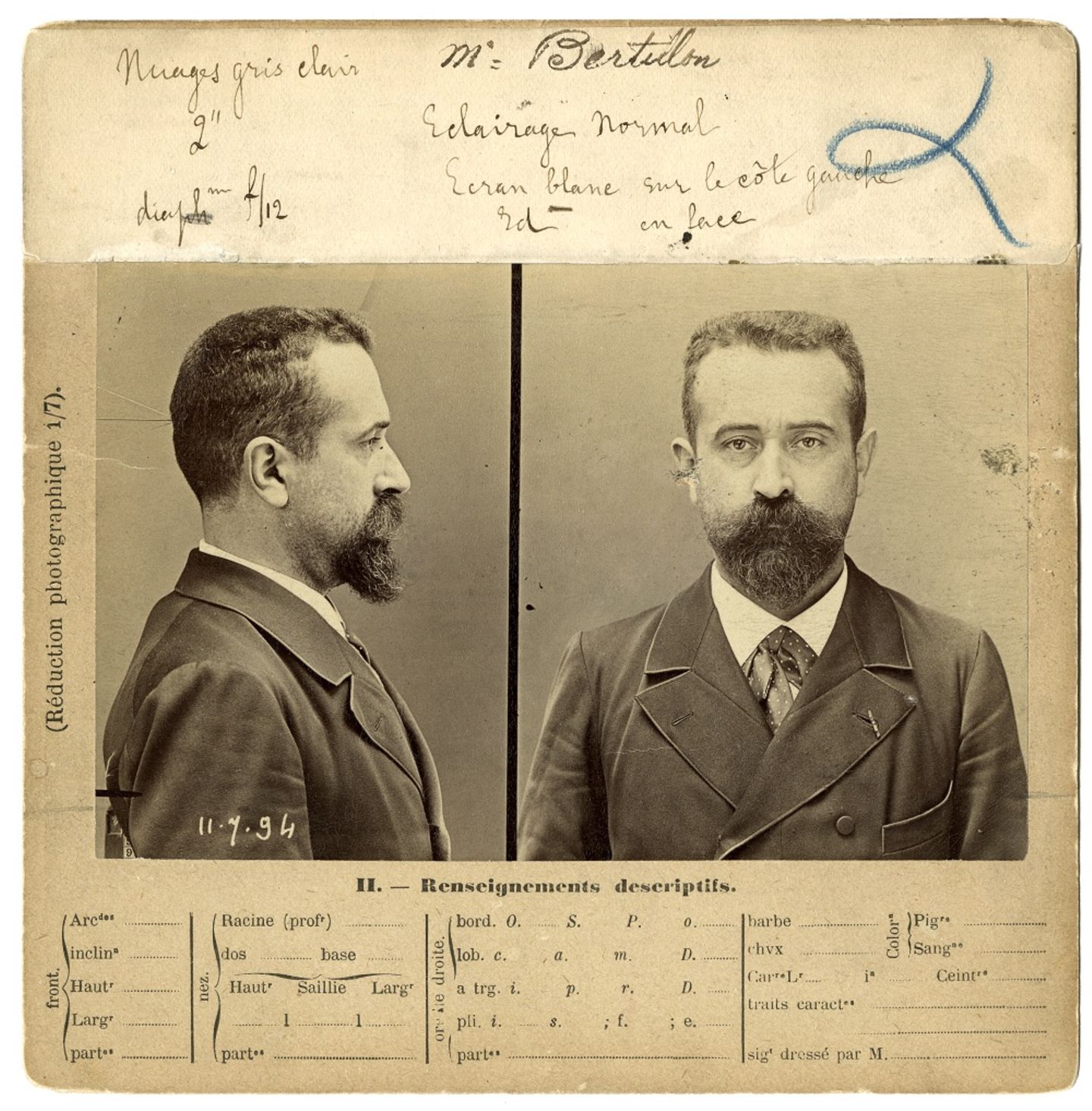

Dazu wurden etwa ihre Gliedmaßen vermessen, sowie Ohren und Nase beschrieben. Außerdem ließ Bertillon Personen von vorn und von der Seite fotografieren – als sogenannte mug shots wurden diese standardisierten Polizeifotos später berühmt. "Jede Messung enthüllt langsam das Wirken des Verbrechers", meinte Bertillon. "Sorgfältige Beobachtung und Geduld werden die Wahrheit ans Licht bringen."

Tatsächlich gelang es dem Franzosen, Dutzende Wiederholungstäter zu identifizieren. In den 1890er-Jahren stieg Bertillon zum Chef des städtischen Erkennungsdienstes in Paris auf, galt als Polizeigenie. Schließlich ging er dazu über, auch die Tatorte fotografisch erfassen zu lassen und die Umstände von Verbrechen zu dokumentieren.

Bertillon und seine Mitarbeiter (heute ist nicht geklärt, wer die Aufnahmen tatsächlich gemacht hat) setzten ein zwei Meter hohes Stativ ein, um Mordopfer von oben zu fotografieren. Vor allem aber entwickelte Bertillon ein System, das er "metrische Fotografie" nannte: Er unterteilte Tatorte in ein Gittermuster und ließ in den jeweiligen Abschnitten in einer festgelegten Reihenfolge Fotos anfertigen. Sobald die Aufnahmen entwickelt waren, ließen sie sich wie eine Karte an einer Tafel anbringen.

Derart aufbereitet, halfen die Bilder Richtern, Anwälten und Geschworenen als Beweismaterial vor Gericht, um den Tathergang besser nachzuvollziehen. Anhand der Fotos ließen sich auch Aussagen von Zeuginnen oder Zeugen überprüfen – und Widersprüche aufdecken. Nicht zuletzt ermöglichten die Aufnahmen, Rückschlüsse auf die "Handschrift" eines Verbrechers zu gewinnen, und so Wiederholungstäter zu überführen.

Von Frankreich ausgehend, wurde Tatortfotografie schnell weltweit zu einem Standard der Kriminalistik. Unumstritten war und ist Bertillon jedoch nicht: Indem er Täter vermaß, beflügelte er auch Vorstellungen davon, wie ein vermeintlich typisches Verbrechergesicht auszusehen habe. Es war eine Vorstufe rassistischer Codierung.

Von Trump bis Bill Gates: Legendäre Polizeifotos der Weltgeschichte