Auf dem Grund der Tiefsee liegen vielerorts schwarzgraue, von braunem Schlamm überzogene Manganknollen. Die meisten erreichen kaum die Größe einer geballten Faust und sind doch wertvoll: Manche bestehen zu sechs Prozent aus Eisen und zu knapp zwei Prozent aus Nickel, Kupfer und Kobalt. Andere enthalten Spuren Seltener Erden und Lithium. Rohstoffe, die sowohl für die Energiewende als auch für digitale Geräte aller Art unerlässlich sind.

Man müsste die Manganknollen nur ernten, sie also mit ferngesteuerten Kollektoren einsaugen und durch Schläuche an die Wasseroberfläche schicken, wo sie auf einem Boot gesäubert und an Land geschifft werden. Doch die Kollektoren saugen nicht nur die begehrten Knollen ein, sondern auch alles sie Umgebende.

Welche Folgen ein solcher Eingriff für das Leben am Tiefseegrund hätte, einem Ort, an dem der Mensch bislang kaum direkten Einfluss genommen hat, ist kaum erforscht. Noch werden Manganknollen nicht kommerziell abgebaut. Erste Studien aber zeigen: Wo der Tiefseeboden einmal umgepflügt wurde, siedeln auch Jahrzehnte später kaum neue Lebewesen.

Außerdem wirbeln die Kollektoren feine Sedimente auf, sollten sie die Manganknollen einmal ernten. Und nachdem die Knollen an Bord aussortiert wurden, wird auch das am Meeresgrund eingesaugte Sediment wieder zurück ins Wasser gelassen. Die entstehende Wolke trübt Wasserschichten ein, die üblicherweise wenig Sediment enthalten.

Ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel hat nun untersucht, welche Folgen solche Sedimentwolken für das Leben am Meeresgrund der Tiefsee und in den Wasserschichten darüber haben könnten.

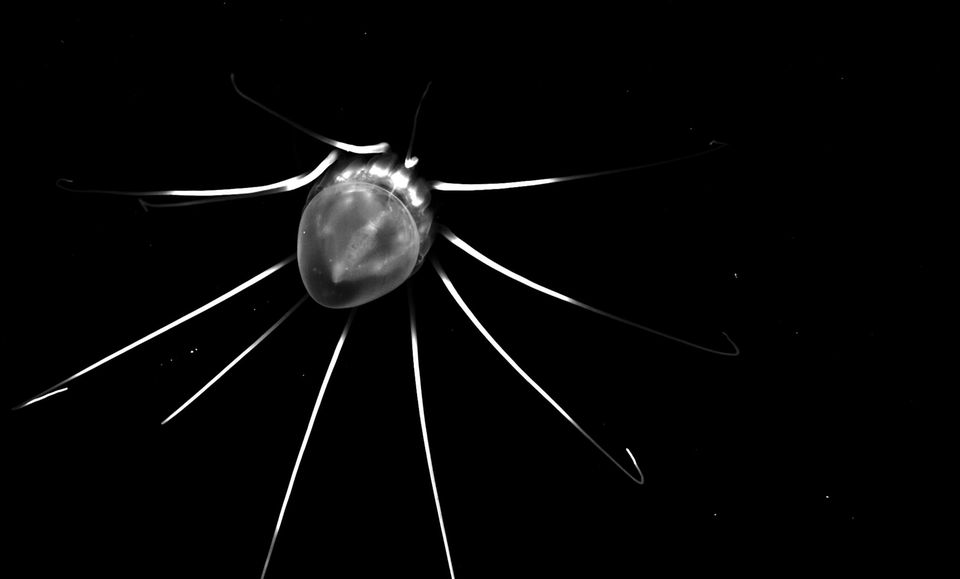

Nach anderthalb Stunden produzierten die Helmquallen große Mengen Schleim

Mit vertikalen Schleppnetzen fingen die Forschenden 64 Helmquallen (Periphylla periphylla) aus bis zu 800 Metern tiefen Gewässern norwegischer Fjorde. Nachts verlassen die Medusae ihren Lebensraum in der Tiefsee und schwimmen Richtung Wasseroberfläche, ihrer Nahrung, vorzugsweise Plankton, entgegen. Tagsüber kehren die lumineszenten Lebewesen in die Tiefsee zurück und bringen ihre Ausscheidungen in das dortige Ökosystem ein.

Nachdem sie die Quallen an Bord gehievt hatten, setzten die Forschenden ihre Versuchstiere allein und in kleinen Gruppen in 60 Liter große Wassertanks. In einige der Tanks mischten sie unterschiedliche Mengen Sediment, das ein Rover zuvor aus dem Meeresboden des Nordatlantiks geschaufelt hatte – aus 4427 Metern Tiefe. 24 Stunden verbrachten manche der Helmquallen in den Wassertanks. Das Fazit der Forschenden: Die Helmquallen waren enormen Stress ausgesetzt.

Nach etwa anderthalb Stunden begannen die Quallen, große Mengen Schleim zu produzieren. Das sei eine häufige Stressreaktion bei Nesseltieren, einschließlich Quallen, Korallen und Anemonen, schreibt das Team um die Erstautorinnen Vanessa Stenvers und Helena Hauss in einer nun im Fachmagazin Nature Communications erschienenen Studie. Der Schleim diene als physikalische und chemische Barriere gegen Krankheitserreger und mechanisch ausgelösten Stress. Ihn zu produzieren koste die Quallen enorme Mengen Energie, da er stickstoffreiche Glykoproteine, Lipide, Nukleinsäuren und verschiedene lösliche Proteine enthält.

Außerdem dokumentierten die Forschenden eine veränderte Genexpression: Obwohl die Forschenden keine äußerlichen Wunden am Körper der Quallen feststellten, waren diejenigen Gensequenzen aktiver, die typischerweise für die Wundheilung und das Reparieren von Gewebeschäden verantwortlich sind. In früheren Studien konnten ähnliche Effekte bereits bei Korallen nachgewiesen werden, deren Umgebungswasser mit Öl verseucht wurde.

Auch wärmeres Wasser setzt die Quallen unter Stress

All diese Vorgänge kosten die Quallen wertvolle Energie. Verbleibe also eine Sedimentwolke dauerhaft im Lebensraum der Tiere, schließt das Forschungsteam, müssten sie entweder mehr Nahrung aufnehmen oder ihre Widerstandfähigkeit lasse deutlich nach. Nach etwa sechs Stunden im mit Sedimenten versetzten Wasser waren alle gemessenen Gesundheitsparameter deutlich schlechter als zuvor in klarem Wasser, auch die Sauerstoffaufnahme der Quallen war erhöht.

Für eine zweite Versuchsreihe steckten die Forschenden die Quallen in Tanks ohne Sedimentzugabe, stattdessen erhöhten sie die Wassertemperatur um bis zu vier Grad: ein extremes Szenario, gehen doch derzeitige Klimaprognosen von einer Erhöhung der Wassertemperatur in der Tiefsee um etwa ein Grad Celsius in den kommenden 84 Jahren aus. Auch die Tiere in diesen Wassertanks zeigten einen erhöhten Stoffwechsel und eine stark veränderte Genexpression. Auch sie benötigten deutlich mehr Energie als in Normaltemperaturen.

Die Auswirkungen der stärksten verwendeten Konzentration Sedimentstaub auf den Metabolismus der Quallen, betonen die Forschenden, seien aber zumindest auf kurze Sicht stärker als die des Temperaturanstiegs um vier Grad.

"Sollten sich die Reaktionen von Periphylla periphylla als repräsentativ für andere gallertartigen Organismen erweisen, eine vielfältige und reichhaltige Gruppe von Tieren in der Tiefsee", schreiben die Forschenden, "könnte sich der kommerzielle Tiefseebergbau auf die Artenvielfalt und die Gesundheit der gesamten Tiefsee auswirken." Sie fügen hinzu: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Umsicht geboten ist bei der Regulierung des Tiefseebergbaus – zum Schutz des größten, aber am wenigsten erforschten Lebensraums der Erde."

Bereits in den 1970er-Jahren entsandten die großen Industrienationen Erkundungsmissionen, um das Potenzial der Tiefseeerz-Vorkommen, darunter sind neben Manganknollen auch Massivsulfide und Kobaltkrusten, näher zu bestimmen. Fehlende Technologie und fallende Marktpreise verhinderten jedoch immer wieder einen kommerziellen Abbau. Auch konnte bislang keine Einigung über ein internationales Abkommen erzielt werden, das den Tiefseebergbau einmal regeln soll. Erst im Sommer dieses Jahres jedoch beschlossen die 36 Mitgliedssaaten der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA, ein solches Abkommen im Jahr 2025 zu verabschieden.