Die Musik verstummt, der Vorhang fällt, Applaus brandet auf: Das Geräusch klatschender Hände hat jeder schon mal gehört. Forscher der Cornell University und der University of Mississippi haben nun allerdings untersucht, was akustisch bei dieser vertrauten Geste tatsächlich passiert - und sind auf überraschend komplexe Mechanismen gestoßen: So entsteht das Geräusch nicht nur durch den Aufprall zweier Hände.

Helmholtz-Resonanz: Das Prinzip hinter dem Klatschen

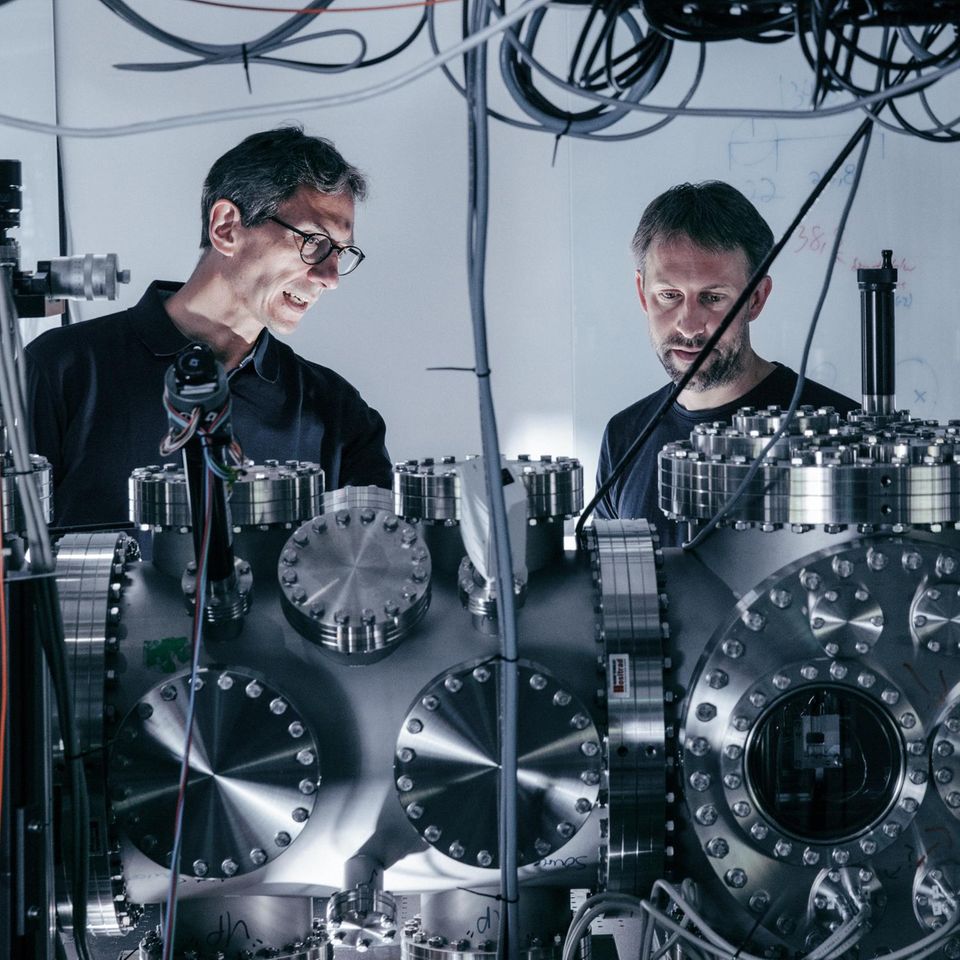

Mit Hilfe verschiedener Live-Experimente, theoretischen Modellen und Silikonrepliken menschlicher Hände zeigten die Forscher, dass das Geräusch des Klatschens durch die schnelle Bewegung der Luft zwischen den Handflächen zustande kommt.

Auf diese Weise entstehe das akustische Phänomen, bei dem eine Luftkammer komprimiert und aus einem kleinen Raum herausgedrückt werde.

Konkret bedeutet das: Wenn die Hände zusammenkommen, entsteht eine Lufttasche, die schnell durch die Öffnung zwischen Daumen und Zeigefinger ausgestoßen wird. Dieser Luftstrom versetzt die umgebenden Luftmoleküle in Schwingung – wie bei einem Lautsprecher – und erzeugt so den charakteristischen Klang.

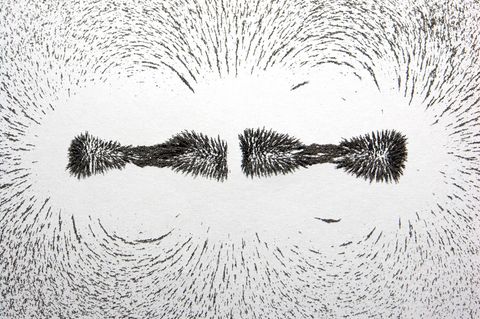

Dieses Phänomen ähnelt der sogenannten Helmholtz-Resonanz – dem Prinzip, das auch den Ton erklärt, den man hört, wenn man über die Öffnung einer leeren Flasche bläst. Dabei schwingt die Luft in der Flasche in einer bestimmten Frequenz, abhängig von der Größe der Luftkammer und der Öffnung.

"Das ist etwas, das allgegenwärtig ist, aber nicht gut verstanden wird", sagt Yicong Fu, Doktorand an der Cornell University und Hauptautor der Studie, die im Fachblatt "Physical Review Research" veröffentlicht wurde. "Wir klatschen ständig, aber wir haben nie tief darüber nachgedacht. Das ist der Sinn der Studie – die Welt mit tieferem Wissen und Verständnis zu erklären."

Ein kurzer Knall

In den Experimenten zeigte sich auch, dass Faktoren wie Handgröße, Form der Hände, Weichheit der Haut und Klatschtechnik den erzeugten Ton beeinflussen. "Herkömmliche Helmholtz-Resonatoren haben starre Wände – denken Sie an die Glaswände einer Flasche", wird Mitautor Likun Zhang von der University of Mississippi in einer Mitteilung zitiert. Dadurch entstehe ein langanhaltender Ton, der sehr langsam abklinge, da der größte Teil der Energie zum akustischen Signal beitrage.

"Wenn wir jedoch elastische Wände haben – beispielsweise unsere Hände –, kommt es zu stärkeren Schwingungen des festen Materials, und diese Bewegungen absorbieren Energie aus dem Ton."

Deshalb erzeugt das Klatschen einen einzigen kurzen "Knall" und kein längeres Geräusch, so Zhang.

Wie klatscht man am lautesten?

Es ist indes nicht das erste Mal, dass Applaus wissenschaftlich untersucht wurde: 2024 veröffentlichten zwei griechische Wissenschaftler der Technischen Universität von Kreta eine Untersuchung, die zeigte, wie man am besten klatscht: Sie fanden heraus, dass das lauteste Klatschen erreicht wird, wenn die Hände in einem Winkel von etwa 45 Grad zueinander gehalten werden und die Handflächen sich teilweise überlappen. Diese Konfiguration erzeugt einen besonders lauten Klang mit einem durchschnittlichen Schalldruckpegel von 85,2 dB.

In einer weiteren, bereits 2000 in "Nature" veröffentlichten Arbeit ging eine Forschungsgruppe der Frage nach, wie sich Gruppen beim gemeinsamen Klatschen mit der Zeit synchronisieren. "Dieses Phänomen ist ein reizvoller Ausdruck sozialer Selbstorganisation, der ein Beispiel auf menschlicher Ebene für die Synchronisationsprozesse liefert, die in zahlreichen natürlichen Systemen auftreten, von blinkenden asiatischen Glühwürmchen bis hin zu oszillierenden chemischen Reaktionen", schrieb das Team damals.

Einzigartiger Klang: Klatschen als biometrisches Merkmal

Die aktuelle Studie der US-Forscher ergab nun darüber hinaus, dass jeder Mensch beim Klatschen einen einzigartigen Klang erzeugt. Diese Individualität könnte in Zukunft zur Identifikation von Personen genutzt werden, ähnlich wie Fingerabdrücke oder Netzhautscans.

"Eine der vielversprechendsten Anwendungen dieser Forschung ist die Identifizierung von Menschen", kommentiert Mitautor Guoqin Liu, der ebenfalls an University of Mississippi arbeitet. "Allein anhand des Geräusches könnten wir erkennen, wer es erzeugt hat."

Den Studienautoren zufolge könnten ihre Erkenntnisse nicht nur zur Entwicklung neuer biometrischer Identifikationsmethoden beitragen, sondern auch Anwendungen in der Musikpädagogik und Akustikdiagnostik finden.

Lu fasst zusammen: "Wir alle klatschen, manchmal sogar täglich. Aber die Wissenschaft dahinter zu verstehen, ist etwas Neues, und genau das haben wir versucht."