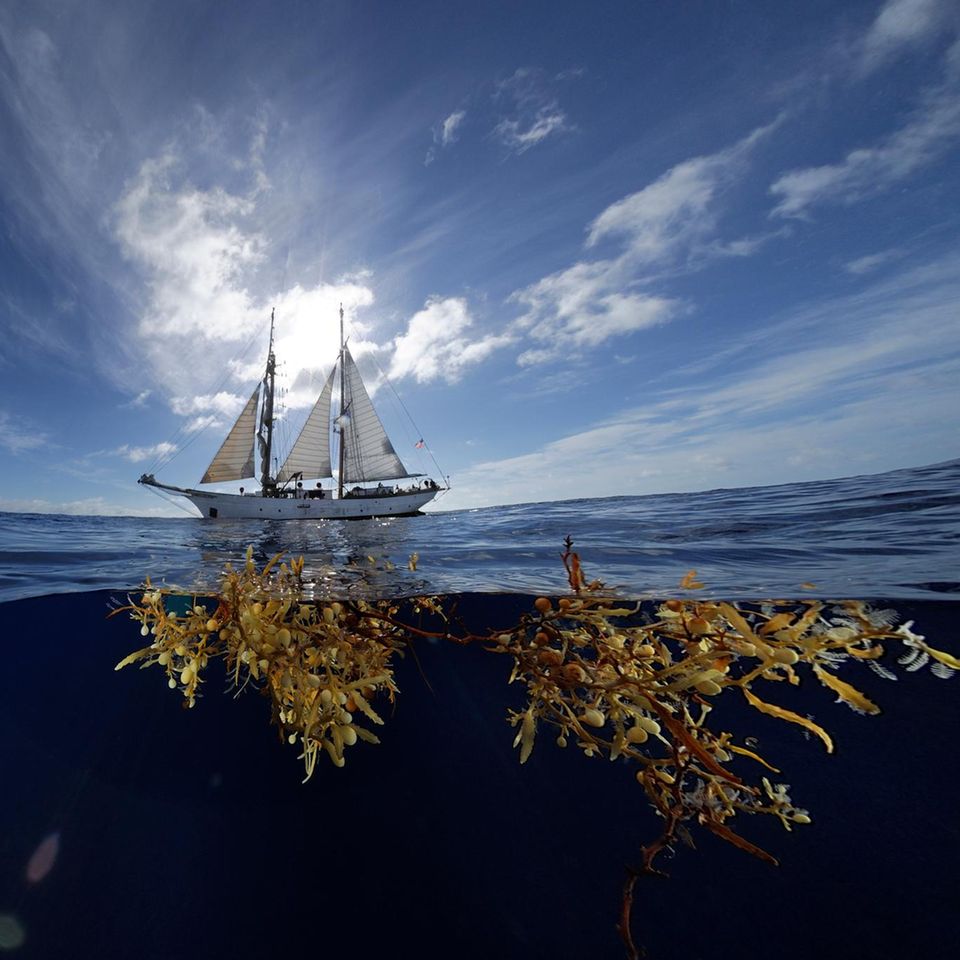

Jedes Jahr im Frühsommer ist es so weit: Eine braune, übelriechende Flut brandet an die Küsten der Karibik, die feinen Sandstrände und das türkisblaue Wasser verschwinden unter ihr. Die Übeltäterin: Sargassum, eine Braunalgen-Gattung. Mit ihren feinen Blättern, dem verästelten Stiel und den dazwischen klebenden Luftbläschen bildet sie auf dem offenen Meer einen einzigartigen schwimmenden Lebensraum. Von der majestätischen Meeresschildkröte bis zur winzigen Garnele bietet sie unzähligen Arten Schutz, Nahrung oder gar eine Kinderstube. Doch sobald die Alge auf Land trifft, wird aus dem Biodiversität-Hotspot eine Gefahr – für die Küstenökosysteme, für die Gesundheit der dort lebenden Menschen, für die örtliche Wirtschaft.

Und: Es werden immer mehr Algen. Im Atlantik blüht die größte Algenblüte der Welt. Sie formt einen Teppich gigantischen Ausmaßes, der sich von der Küste Westafrikas bis zum Golf von Mexiko erstreckt und sogar vom Weltraum aus sichtbar ist. 37,5 Millionen Tonnen Biomasse wabern dort in diesem Jahr, mehr als je zuvor. Wie ist der monströse Algengürtel entstanden, wieso wächst er unaufhörlich weiter – und welche Folgen hat das?

Um diese Fragen zu beantworten, haben sich Forschende aus Florida durch 40 Jahre Algenforschung gearbeitet und ihre Ergebnisse im Fachmagazin "Harmful Algae“ veröffentlicht. Um die dramatischen Veränderungen in der Verbreitung, Produktivität und Nährstoffdynamik der Alge zu verstehen, kombinierten sie historische ozeanographische Beobachtungen mit modernen Satellitenbildern und biogeochemischen Analysen. "Durch die Untersuchung der Veränderungen in der Nährstoffzusammensetzung des Sargassums – insbesondere von Stickstoff, Phosphor und Kohlenstoff – und deren räumliche und zeitliche Veränderung, beginnen wir, die größeren Umweltkräfte zu verstehen, die hier am Werk sind", sagt Studienautor Brian Lapointe in einer Mitteilung der Florida Atlantic University.

Schon Kolumbus begegnete der Alge

Lange glaubte man, die Sargassum-Alge wabere nur im warmen, nährstoffarmen Wasser der Sargassosee östlich von Florida, jenem Meeresgebiet ohne Küsten, das nur durch ozeanische Ströme begrenzt wird, die zusammen einen mächtigen Wirbel formen. Schon Christoph Kolumbus machte hier Ende des 15. Jahrhunderts Bekanntschaft mit den seltsamen – und in den Augen seiner Mannschaft durchaus auch beängstigenden – Algenteppichen, die seither noch deutlich an Masse gewonnen haben. Neuen Satellitenbeobachtungen und Ozeanzirkulationsmodellen zufolge werden die Algen aus nährstoffreichen Küstengebieten über die Loopströmung (eine warme Meeresströmung im Golf von Mexiko) und den Golfstrom in die Sargassosee transportiert und sammeln sich dort. Sehr zur Freude zahlreicher Meerestiere: Mindestens 145 wirbellose Arten und über 100 Fischarten leben in und mit dem Algenteppich.

In den vergangenen Jahren war die Sargassosee der Alge jedoch nicht mehr genug und sie kämpfte sich bis in den Atlantik vor. Dort formt sie nun Jahr für Jahr einen knapp 9000 Kilometer langen Algenteppich: den Großen Atlantischen Sargassum-Gürtel. Er wurde erstmals im Jahr 2011 gesichtet, nördlich der Mündung des Amazonas in den Atlantik. Seither bildet sich der Algengürtel jedes Jahr – mit Ausnahme von 2013 – und nimmt dabei immer unglaublichere Ausmaße an. Im Mai dieses Jahres erreichte er einen Rekordwert von knapp 38 Millionen Tonnen Biomasse – zusätzlich zu den 7,3 Millionen Tonnen, die in der Sargassosee treiben.

Möglich ist, schreiben die Forschenden, dass ein extremes atmosphärisches Ereignis das Entstehen des Großen Atlantischen Sargassum-Gürtels ermöglicht haben könnte: Die negative Phase der Nordatlantischen Oszillation in den Jahren 2009 und 2010 könnte dazu beigetragen haben, dass Oberflächenwasser der Sargassosee mitsamt der Alge in den tropischen Atlantik getrieben wurde. Beweise für diese Reise des Sargassum gibt es allerdings nicht. Und es gibt noch eine andere Erklärung: Weil der Sargassum-Gürtel erstmals in der Nähe der Amazonasmündung auftauchte, vermuten die Forschenden, dass auch der Nährstoffeintrag aus dem Fluss maßgeblich zur Entstehung des Algenteppichs beigetragen hat.

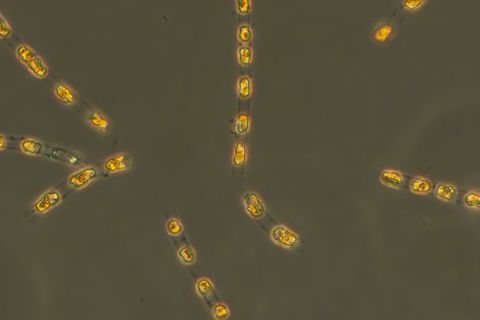

Denn klar ist: Nährstoffreiches Wasser lässt Algen blühen, gedeihen und wachsen. Laborversuche und Feldstudien zeigen, dass die beiden häufigsten Arten, Sargassum natans und Sargassum fluitans, ihr Gewicht bei optimalen Bedingungen innerhalb von nur elf Tagen verdoppeln können. Ein ähnlich rasantes Wachstum könnte sich den Forschenden zufolge auch 2011 an der Mündung des Amazonas ereignet haben – schließlich werden mit dem Fluss Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor, beispielsweise aus der Landwirtschaft oder aus Industrieabwässern, ins Meer gespült.

Keine ökologische Kuriosität – sondern ein menschengemachtes Phänomen

Passend dazu ist der Stickstoffgehalt im Gewebe von Sargassum ist in den letzten vier Jahrzehnten um 55 Prozent gestiegen. Der Phosphorgehalt ist dagegen leicht zurückgegangen. "Diese Veränderungen spiegeln eine Verlagerung weg von natürlichen Nährstoffquellen im Ozean, wie Auftriebsströmungen und vertikaler Durchmischung, hin zu landbasierten Einträgen wie landwirtschaftlichen Abflüssen, Abwassereinleitungen und atmosphärischen Ablagerungen wieder" sagt Lapointe. Die Folgen dieser vom Menschen verursachten Nährstoffanreicherung erforderten internationale Anstrengungen zur Überwachung und Bewältigung der Algenblüte.

Denn die massive Ausbreitung der Alge hat immense Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Gesellschaft und die Wirtschaft insbesondere der karibischen Staaten. Da sind die Korallenriffe, die durch den Algenteppich vom überlebenswichtigen Sonnenlicht abgeschirmt werden. Die Fischerinnen und Fischer, deren Arbeit durch die Alge behindert und die Touristinnen und Touristen, die von ihr vergrault werden. Und nicht zuletzt ist da die Gesundheit der Bewohnenden der Küsten: Die angespülten Algen setzen Schwefelwasserstoff und Ammoniak frei – Gase, die beim Einatmen giftig sind. Als die Algenflut im Mai einen neuen Rekord erreichte, wurde auf der französischen Karibikinsel Martinique deshalb sogar eine Schule geschlossen.

"Die Ausbreitung von Sargassum ist nicht nur eine ökologische Kuriosität – sie hat reale Auswirkungen auf Küstengemeinden" sagt Lapointe. Nur wer verstehe, wie die Algenteppiche entstehen, könne sie managen – um einerseits den Lebensraum für Meereslebewesen zu schützen, andererseits aber auch Strände und Küstenökosysteme zu erhalten.

Neben einem weiteren Grund für einen sorgsameren Umgang mit der Umwelt gibt es bereits erste Ideen, wie sich das Problem in eine Lösung verwandeln lässt. Forschende der University of York schlagen vor, aus den Algen Treibstoffe, Biogas oder natürliche Düngemittel für den Boden herzustellen.