Die "allheilende Menschenwurzel"

Die Verzweiflung muss groß gewesen sein, Anfang der 1980er Jahre, im norddeutschen Niemandsland. Heinrich Wischmann jedenfalls sah damals keine Perspektive mehr in der traditionellen Landwirtschaft. Aber irgendwann, so genau kann er sich nicht mehr erinnern, las er den für ihn entscheidenden Satz in der Zeitung: "Ginseng wurde früher in Gold aufgewogen." Von nun an setzte Wischmann alles auf eine Pflanze, kaufte sich ein Flugticket und brach nach Südkorea auf. Dort, so hatte er gehört, werde Ginseng gezüchtet. Doch niemand wollte dem Fremden Saatgut verkaufen. Zurück in Deutschland, lernte der Landwirt schließlich einen Chinesen kennen, der für ihn die Ginseng-Saat schmuggelte, von Südkorea nach Hongkong. Und von da führte der Weg direkt auf die Felder um Bockhorn bei Walsrode.

Die "allheilende Menschenwurzel"

Wischmann stellte seinen Heidebauernhof um - von Ackerbau und Viehzucht auf Panax ginseng, zu Deutsch "allheilende Menschenwurzel". Zu einem wundersamen Aufschwung hat das Korea-Kraut dem Anwesen verholfen. Zu zwei Millionen Euro Jahresumsatz. Und die spöttischen Stimmen aus der Nachbarschaft sind längst verstummt. Und dann erzählt Gesine Wischmann von jenen Wundern, die der Pflanze gelängen. Anders als bei einer Schmerztablette bemerke man bei Ginseng nicht sofort eine Wirkung. Aber nach drei Wochen etwa könne man spüren, wie das Gedächtnis besser funktioniere. Der Stoffwechsel werde aktiviert, das Blut besser transportiert, die Niere gestärkt, man sei vor Erkältungskrankheiten geschützt, könne bis in die Nacht konzentriert arbeiten, steigere die Kalorienverbrennung, beuge sogar Krebserkrankungen vor.

Das Vertrauen in pflanzliche Arzneimittel ist viel zu groß

Die Anhängerschaft der pflanzlichen Mittel ist groß und enthusiastisch. Mehr als 80 Prozent der Deutschen, ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2007, ziehen pflanzliche Medikamente chemischen Medikamenten vor. Was die Umfrage aber auch zeigte: Nicht einmal jeder Dritte fühlt sich über Naturmedizin gut informiert. Denn wer es genauer wissen will, stellt schnell fest, dass die Grenzen fließend sind zwischen Scharlatanerie, überbordender Euphorie, Placebo-Effekten und nachweislich wirksamen Präparaten. "Das Vertrauen der Menschen in pflanzliche Arzneimittel ist viel zu groß", sagt Theodor Dingermann, Professor für pharmazeutische Biologie an der Universität Frankfurt am Main und Autor anerkannter Lehrbücher zum Thema. "Dabei sind die Qualitätsunterschiede bei pflanzlichen Medikamenten viel größer als bei chemischen."

Steckbrief: Ginkgo biloba - auf den Extrakt kommt es an

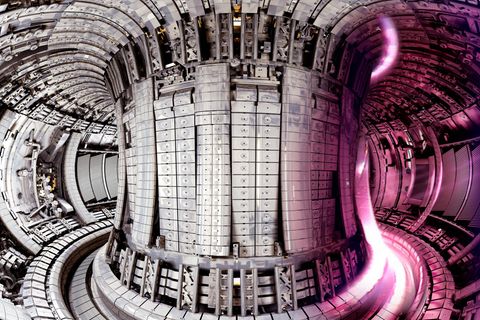

Die uralte Baumart existierte bereits im Perm, vor 270 Millionen Jahren. In den 1960er Jahren führte das Unternehmen Dr. Willmar Schwabe ein Ginkgo-Produkt unter dem Namen Tebonin in Deutschland ein, als Mittel gegen Hirnleistungsstörungen. Es ist heute das meistverkaufte Phytotherapeutikum hierzulande.

Ginkgo ist die inzwischen wohl bestuntersuchte Medizinalpflanze der Welt. Bislang liegen mehr als 300 Studien zur pharmakologischen und therapeutischen Wirksamkeit vor. Viele zeigen positive Effekte. Im günstigsten Fall inaktivieren Ginkgo-Produkte die toxischen Sauerstoffradikale, verbessern die Fließeigenschaften des Blutes - und schützen die Mitochondrien, die Zellkraftwerke.

Allerdings ist Ginkgo nicht gleich Ginkgo. Neben dem Schwabe-Extrakt EGb 761, für den das Unternehmen ein patentiertes Herstellungsverfahren hat, gibt es andere ebenfalls wirksame Präparate, bei denen unerwünschte Pflanzenbestandteile während der Herstellung weitgehend entfernt worden sind.

Wer sich Ginkgo-Produkte im Internet bestellt, kann hingegen böse Überraschungen erleben, wie das Zentrallaboratorium der Deutschen Apotheker herausfand. Die als Nahrungsergänzungsmittel gehandelten Präparate enthielten eine bis zu 1500-fache Konzentration der schädlichen Ginkgosäuren. "Das müsste als gesundheitlich bedenklich verboten werden", sagt Untersuchungsleiter Manfred Schubert-Zsilavecz.

Mehr Informationen: www.geo.de/ginkgo

Ärzte verlieren den Überblick

Ein simples Beispiel illustriert das: Greift man bei Kopfschmerzen zu einem ASS-Produkt, dann ist es ziemlich egal, ob es sich um Aspirin, ASS Ratiopharm oder ASS Stada handelt - eine normale Tablette enthält 500 Milligramm Acetylsalicylsäure und keinen anderen Wirkstoff. Bei Pflanzenmedikamenten - etwa bei Johanniskraut gegen Depressionen - ist das grundsätzlich anders. Manche der Produkte sind als Arzneimittel zugelassen, andere gelten als Nahrungsergänzungsmittel, es gibt Tees, Pillen und Flüssigextrakte. Und es handelt sich bei ihnen um sogenannte Vielstoffgemische: In einem Extrakt etwa können Hunderte unterschiedliche Molekülarten herumschwimmen, von denen einige nicht einmal näher bekannt sind. Zudem ist die Konzentration der Wirkstoffe von Produkt zu Produkt höchst unterschiedlich, je nach Herstellungsweise und Herkunft der Rohware. Das Pflanzenmaterial kann aus Asien oder Europa stammen, auf nährstoffreichen oder -armen Böden aufgewachsen, schlimmstenfalls mit Pestiziden belastet sein. Letztlich wirkt nicht das Pflanzenmaterial als ganzes, sondern das aus ihm gewonnene Stoffgemisch.

Ärzte und Apotheker verlieren den Überblick

Auch viele Ärzte und Apotheker haben längst den Überblick verloren. Selbst jemand wie der Mediziner Robert Hörr, der in der klinischen Forschung des größten deutschen Herstellers von Pflanzenmedikamenten arbeitet, im Unternehmen Dr. Willmar Schwabe, sagt: "Wenn ich für den Eigenbedarf oder die Familie ein pflanzliches Produkt kaufen will, fällt es mir schwer, etwas Sinnvolles auszuwählen." Für Verwirrung hat auch gesorgt, dass der Kauf praktisch aller rund 2500 zugelassenen Pflanzenmedikamente seit dem Jahr 2004 nicht mehr von den gesetzlichen Kassen erstattet wird. Ausgenommen sind lediglich bestimmte Ginkgo-Präparate zur Behandlung von Demenzleiden, Johanniskraut-Mittel gegen mittelschwere Depressionen, Mistel-Präparate zur Verbesserung der Lebensqualität bei einer Krebstherapie und Flohsamenschalen für einige Darmerkrankungen.

Eine lange Tradition der Pflanzenheilkunde

Die Umsätze für solche Naturheilmittel brachen daraufhin ein. Im Jahr 2003 verkauften Apotheken Pflanzenpräparate im Wert von 1,75 Milliarden Euro, 2006 lag der Umsatz bei weniger als 1,4 Milliarden Euro. Was dennoch ein riesiger Vertrauensbeweis für die Mittel ist, denn schließlich tragen die Patienten die Kosten dafür mittlerweile meist selbst. Dabei haben Europa und speziell Deutschland eine lange Tradition der Pflanzenheilkunde, sind die modernen Phytopharmaka (griech. phyton = Pflanze; pharmakon = Heilmittel) aus den Arzneipflanzen der Volksheilkunde hervorgegangen und letztlich das Ergebnis einer historischen Entwicklung. Sie beruht auf jenen pflanzlichen Präparaten, die bis vor etwa 200 Jahren die einzigen Medikamente waren, die der Menschheit zur Verfügung standen. Eine systematische Grundlage erhielt die Pflanzenheilkunde erstmals im 16. Jahrhundert; durch den Medizin-Reformator Paracelsus, der mit Alkohol versuchte, reine Wirkstoffe aus Medizinalpflanzen zu destillieren. Nichts anderes geschieht im Prinzip heute, wenn Phytopharmaka-Unternehmen mit hochmodernen Methoden konzentrierte Pflanzenauszüge herstellen, sogenannte Extrakte, Tinkturen und ätherische Öle. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte der Siegeszug der chemischen Medizin allerdings einen "Goldstandard" für die Beurteilung der Wirksamkeit von Medikamenten mit sich: Es zählen seither allein die Ergebnisse sogenannter randomisierter, placebokontrollierter Doppelblindstudien.

Bei diesen wissen weder Arzt noch Patient, wer den echten Wirkstoff und wer nur ein Scheinmedikament erhält, und die Zuteilung der Patienten in die beiden Gruppen erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Das soll eine maximale Objektivität ermöglichen. Tatsächlich erlaubt das Doppelblind-Verfahren, die Wirksamkeit eines isolierten chemischen Stoffes verlässlich zu testen. Nach diesem Standard wurden auch viele Pflanzenmedikamente unter die Lupe genommen. Und es stellte sich heraus, dass eine Wirksamkeit nach dessen Maßstäben meist nicht schlüssig nachzuweisen war. Gleichgültig, welches Mittel die Pharmakologen testeten, die Ergebnisse waren höchst uneinheitlich; in manchen Studien zeigte sich eine geringfügige, selten einmal eine vergleichbar gute Wirkung, in anderen nicht.

Steckbrief: Johanniskraut - gemischte Bilanz

Bereits Plinius der Ältere erwähnte das Heilkraut um die Zeitenwende. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit diente es als "fuga daemonum", als Teufelsaustreiber, wurde als Geständnistrunk beim Exorzismus verabreicht. Heute werden Extrakte aus der Pflanze bei einer der häufigsten psychischen Störungen eingesetzt: der Depression - zumindest in leichten bis mittelschweren Fällen.

Für einige Mittel, wie Neuroplant Aktiv der Firma Dr. Willmar Schwabe, Laif 900 von Steigerwald oder Jarsin 300 von Lichtwer gibt es Studien, die eine Überlegenheit gegenüber Placebos und die gleiche Wirksamkeit wie bei einem chemischen Mittel belegen. Für mehr als zwei Dutzend andere, zum Teil umsatzstarke Präparate konnte Linde keine Studien ausfindig machen; was jedoch nicht heißen muss, dass die Produkte wirkungslos sind.

Gute Präparate seien vor allem bei leichten Depressionen synthetischen Mitteln vorzuziehen, meint Klaus Linde. Allein schon weil sie deutlich weniger Nebenwirkungen hätten - und selbst chemische Mittel auch nur knapp besser seien als Placebos. Bei beiden beruht, das ergab eine Analyse von 80 Studien, die Hälfte bis zwei Drittel des Behandlungserfolgs auf den Selbstheilungskräften des Patienten und der "Droge Arzt", also dessen Betreuung. Nur ein geringer Teil war der pharmakologischen Wirkung zuzuschreiben.

Mehr Infos: www.geo.de/johanniskraut

Die grüne Konkurrenz

Pharmakologen, die dem mechanistischen Denken der chemischen Medizin anhängen, blicken dementsprechend auf die grüne Konkurrenz wie auf ein kleines, schmuddeliges Kind herab: ganz nett zwar, aber von zweifelhafter Herkunft. Um diese vergessen zu machen, startete die Schulmedizin ein "Reinheitsprogramm". "Die Pharmakologen haben versucht, einzelne Pflanzeninhaltsstoffe zu isolieren und synthetisieren, um daraus chemische Medikamente zu entwickeln", sagt Professor Volker Fintelmann, Gastroenterologe und Vorstand der Carus-Akademie für Ganzheitsmedizin in Hamburg. "Aber das ist gescheitert." Bei Baldrian etwa ging man zunächst davon aus, dass die sogenannten Valepotriate die eigentlich wichtigen Wirkstoffe sind. Also wurden diese extrahiert und als Medikament verabreicht. Zur Überraschung der Forscher hatten sie aber plötzlich eine anregende Wirkung, während herkömmliche Baldrianextrakte beruhigend wirken.

Die Stärke der Naturheilverfahren, so Fintelmann, zeige sich bei Störungen der Selbstregulation des Körpers; zum Beispiel chronisch-entzündliche Prozesse oder ein angeschlagenes Immunsystem. Aber auch bei mehr oder minder schweren Befindlichkeitsstörungen sind Pflanzenmittel erfolgreich, so zum Beispiel bei Erkältung, Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden, Wechseljahres- und Darmleiden. Bei Krankheitsbildern mithin, bei denen in den meisten Fällen die Übergänge zwischen krank und gesund fließend sind. Eine Beobachtung hat Volker Fintelmann immer wieder gemacht: Die Patienten befolgen die Einnahme von Pflanzenmitteln meist sehr penibel - weil sie sich aktiv dafür entschieden haben, weil sie die Mittel selbst bezahlt haben, weil sie von einer Wirksamkeit ausgehen und weil sie sich von den Ärzten, die ihnen solche Mittel verschrieben haben, ernst genommen fühlen.

Der Placebo-Effekt

Wie direkt bestimmte Erwartungen eindeutige körperliche Reaktionen hervorrufen können, ist überdies schon lange bekannt: So beschleunigt etwa der Glaube, einen normalen Kaffee zu trinken, den Pulsschlag von Probanden, selbst wenn diese tatsächlich einen entkoffeinierten Kaffee vorgesetzt bekommen haben. Mit solchen Effekten hat sich Heinrich Wischmann lange Zeit nicht beschäftigt. Als er auf die Idee kam, Ginseng nach Deutschland zu holen, ging es erst einmal nur darum, das sensible koreanische Pflänzchen zum Wachsen zu bewegen. Es benötigt lockeren, humusreichen Boden, viel Licht ohne direkte Sonne. Erst sechs Jahre nach Anpflanzung ist an eine erste magere Ernte zu denken. Und der Boden benötigt 25 Jahre Erholung, bevor Ginsengpflanzen dort wieder genügend Nährstoffe finden.

Unruhezustände, Schlaflosigkeit und Blutdruckanstieg

Fragt man einen Arzneimittelexperten wie Gerd Glaeske ist der Aufwand, den die Wischmanns betreiben, eher vergebens: "Ginseng lebt vor allem von der Exotik und den Erwartungen der Menschen. Mit Ginseng verbindet man das gesunde Altwerden und eine potenzsteigernde Wirkung." Glaeske hält die Korea-Wurzel für ein "Placeboforte-Präparat", ein starkes Scheinmedikament. Aber das sehen nicht alle Experten so. Etwa die Mitglieder der sogenannten Kommission E. Sie haben im Auftrag des ehemaligen Bundesgesundheitsamts wissenschaftliches Material zu pflanzlichen Medikamenten bewertet. Daraus sind 330 Monografien von Arzneipflanzen entstanden, die bis heute als Grundlage für eine Zulassung von Medikamenten gelten. Zu Ginseng heißt es: "Als Tonikum zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, nachlassender Leistung und Konzentrationsfähigkeit sowie in der Rekonvaleszenz." Dass das Wurzelpulver tatsächlich etwas im Körper bewirkt, zeigt sich nicht zuletzt bei einer Überdosierung. Dann kann es zu Unruhezuständen und Schlaflosigkeit kommen, zu Scheidenblutungen und einem gefährlichen Blutdruckanstieg während einer Operations-Narkose. Obwohl pflanzenmedikamente vergleichsweise nebenwirkungsarm sind - gänzlich frei davon sind sie nicht.

Umckaloabo: perfekt vermarktet

Das Mittel hat eine wundersame Geschichte: Ende des 19. Jahrhunderts reiste der tuberkulosekranke Engländer Charles Henry Stevens nach Südafrika. Im heutigen Lesotho lernte er einen Medizinmann der Zulu kennen, der ihm einen gekochten Wurzelsud zu trinken gab, welcher dort als "Umckaloabo" bekannt war. Dieser Begriff setzt sich aus den Zulu-Wörtern für Husten und Brustschmerz zusammen. Stevens genas, führte das auf den Wurzelsaft zurück und verkaufte ihn in England als Wundermittel gegen Lungentuberkulose.

Erst in den 1970er Jahren konnten deutsche Wissenschaftler endgültig nachweisen, dass der Wurzelsud aus einer Pelargonien-Art stammt, einem Gewächs aus der Familie der Geranie. In Deutschland versuchte der Hersteller ISO-Arzneimittel, das Präparat als Erkältungsmittel zu vertreiben – ohne großen Erfolg.

Dann wurde die Vermarktung an Spitzner-Arzneimittel übertragen – und die wohl erstaunlichste Karriere eines Pflanzenmedikaments begann. Gingen im Jahr 2000 Packungen im Wert von gerade mal acht Millionen Euro über die Theke, erbrachte das Mittel im Jahr 2006 den zehnfachen Umsatz. Es hatte eine gute Story ("aus der Savanne Afrikas"), und man bediente sich moderner PR-Methoden: Anzeigen, vor allem in Frauenzeitschriften, die kaum von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden waren.

Angepriesen wird das Medikament als "Infektabwehr aus der Natur", als ein natürliches Antibiotikum. Es soll bei einer Bronchitis die Bakterien hemmen, die Immunabwehr stärken und schleimlösend wirken.

Mehr Infos: www.geo.de/umckaloabo

Der energieneutrale "Öko-Würfel"

Karin Fattinger von der Abteilung Klinische Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsspital Zürich hat zusammengetragen, zu welchen Wechselwirkungen es kommen kann: Mitunter verliert die Anti-Baby-Pille bei Einnahme von Johanniskraut ihre Wirkung, ebenso das Aids-Mittel Indinavir. Knoblauchkapseln wiederum können die Wirksamkeit des Aids-Medikaments Saquinavir um bis zur Hälfte reduzieren. Ähnlich wie Grapefruitsaft erhöht Pfefferminzöl die Bioverfügbarkeit verschiedener Medikamente und könnte Menschen mit Bluthochdruck in Gefahr bringen. Flohsamen wiederum können die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen, die gegen Krämpfe und Depressionen wirken. Johanniskraut verträgt sich auch nicht mit Ciclosporin, einem Mittel, das nach einer Transplantation eine Abstoßung des neuen Organs verhindert - in Einzelfällen kam es zu schweren Abstoßungsreaktionen.

Seit einiger Zeit befindet sich die Branche im Umbruch. Viele kleine, finanzschwache Hersteller setzen auf Nahrungsergänzungsmittel oder "traditionelle Arzneimittel", für die keine Wirksamkeitsbelege erbracht und keine Studien angefertigt werden müssen, und bei denen man es mit Zuverlässigkeit und Qualität nicht so genau nehmen muss. Dagegen haben sich unter dem Dach des "Komitee Forschung Naturmedizin" (KFN) jene Firmen zusammengeschlossen, die sich ausdrücklich an der "evidenzbasierten Medizin" (auf wissenschaftlichen Beweisen beruhenden Medizin) orientieren wollen. Diese Neuausrichtung stößt bei ausgewiesenen Kritikern nicht wissenschaftlicher Heilmethoden auf Zustimmung.

Der energieneutrale "Öko-Würfel"

Als Vorreiter des neuen Konzepts in der Pflanzenmedizin gilt die Bionorica AG im oberpfälzischen Neumarkt, nicht weit von Nürnberg. Hier wird "Pflanzeningenieurswesen" betrieben - oder "Phytoneering", wie der Firmenchef und KFN-Vorsitzende Michael Popp lieber sagt. Ein Erfolgskonzept offenbar: Während die meisten Konkurrenten Einbrüche erlitten, ging es in den vergangenen Jahren bei Bionorica mit dem Umsatz stetig bergauf. Rund 700 Mitarbeiter setzen fast 100 Millionen Euro im Jahr um; rund 15 Prozent davon gehen in die Forschung, ungewöhnlich viel in der Branche. Jüngst erst ist die neue Firmenzentrale eingeweiht worden; ein Statement für grüne Technologie: Der energieneutrale "Öko-Würfel" wird mit Sonnenenergie und Pflanzenresten aus der Produktion befeuert; halbtransparente Fotovoltaikelemente sind in die Verglasung eingearbeitet, Rankpflanzen begrünen die Innenwände; später einmal sollen Beamer die Illusion einer Rasenfläche auf die Böden des Hauses projizieren.

Neben Schmerzlinderung wird das Immunsystem stabilisiert

Popp erzählt von seinem Großvater, einem Apotheker, der Anfang der 1930er Jahre in der Nürnberger Privatwohnung die ersten Tinkturen zusammenrührte. Darunter auch ein Erkältungsmittel, das er "Sinupret" nannte. Ohne das Mittel würde es Bionorica heute nicht geben. Fast 300.000 Liter Sinupret fließen jedes Jahr in die kleinen braunen Verkaufsfläschchen. Als ähnlich wertvoll könnte sich jenes Medikament erweisen, das aus unscheinbaren braunen Ballen erzeugt wird: Hanfpflanzen aus Österreich. Aus ihnen wird Dronabinol gewonnen. Ein Wirkstoff, der seit zwei Jahren bei Aids, Krebs, Multipler Sklerose und chronischen Schmerzerkrankungen erprobt wird. Ihm trauen Experten zu, dass er neben der Schmerzlinderung das Immunsystem stabilisiert und den Appetit anregt. Bei Krebsmedikamenten sieht Firmenchef Popp ohnehin ein großes Potenzial und verweist auf den Erfolg des ursprünglich aus der Pazifischen Eibe gewonnenen Krebsmittels Taxol. Übertriebenen Heilsversprechen ist jedoch mit gehöriger Skepsis zu begegnen, und den gesunden Menschenverstand sollte man auch den Schätzen der Natur gegenüber nicht ausschalten. Eine uralte Regel, sagt der Skeptiker Edzard Ernst, gelte auch für die Pflanzenmedizin: "Wenn sich etwas so anhört, als sei es zu gut, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch."

Steckbrief: Echinacea - wechselhafte Karriere

Der Sonnenhut war lange Jahre eine der geschäftlich erfolgreichsten pflanzlichen Arzneien überhaupt. Bis Anfang des Jahres 2006 das Magazin "Öko-Test" einen Beitrag mit der Schlagzeile "Sonnenhut tut gar nicht gut" veröffentlichte. Als Kronzeuge war eine Studie aus dem renommierten "New England Journal of Medicine" angeführt, wonach keines der untersuchten Extrakte gegen Erkältungen half.

Der Aufruhr war gewaltig. Zumal sich gerade diese Studie mit guten Argumenten in Zweifel ziehen ließ. Die Extrakte stammten von der Art Echinacea angustifolia, während für in Deutschland erhältliche Mittel fast ausschließlich Echinacea purpurea verwendet wird. Zudem wurden die Probanden künstlich mit Schnupfenviren infiziert; und zwar mit einer bis zu hundertmal höheren Konzentration als auf natürlichem Wege. Und es handelte sich um gesunde Studenten mit einem gut funktionierenden Immunsystem, das sich durch ein Medikament kaum noch verbessern ließ.

Eine aktuelle Auswertung der US-amerikanischen University of Connecticut von 14 Echinacea-Studien zeigt hingegen: Wenn die Mittel zum Schutz vor einer normalen Ansteckung im Alltag eingesetzt werden, sinkt das Infektionsrisiko um 65 Prozent; und selbst bei unter Laborbedingungen eingeatmeten Rhinoviren ging es noch um 35 Prozent zurück.

Mehr Infos: www.geo.de/echinacea