Die Menschheit verändert das Gesicht der Erde unwiderruflich: Wälder werden abgeholzt, Flüsse umgeleitet, die Zusammensetzung der Atmosphäre und der Meere verändert. Tiere und Pflanzen sterben aus, der Meeresspiegel steigt, die Temperatur auch. Geolog*innen streiten seit Jahren, ob wir deshalb in einer neuen geologischen Epoche leben: dem Anthropozän, dem Zeitalter der Menschen.

Forscher*innen und Journalist*innen verwenden den Begriff Anthropozän zwar bereits, um auf den immensen Einfluss der Menschheit auf die Erde hinzuweisen. Geologisch definiert ist das Zeitalter aber noch nicht. Eine Fachgruppe, die Anthropocene Working Group (AWG), hat nun ein konkretes Jahr für den Beginn des Anthropozäns vorgeschlagen.

Demnach soll dieser auf ein Jahr rund um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts datiert werden. Als Referenz für den Beginn des Menschenzeitalters soll eine Sedimentprobe aus einem kleinen See in Kanada dienen, wie die Fachgruppe bekanntgab. Konkret favorisieren die Forschenden eine Sedimentlage aus dem Jahr 1950.

"Eine solche formale Definition ist wichtig, um das Buch der Erdgeschichte lesen zu können", sagt Reinhold Leinfelder, emeritierter Professor an der FU Berlin und Mitglied der AWG. Um als allgemeingültiger Standard zu gelten, muss der AWG-Vorschlag allerdings noch die Zustimmung dreier übergeordneter Gremien erhalten. Eine Entscheidung könnte im Sommer nächsten Jahres fallen.

Nur eine Spezies prägte die Erde ähnlich stark

Eingeführt hatte den Begriff Anthropozän der niederländische Meteorologe Paul Crutzen. Der Nobelpreisträger und frühere Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz schlug den Begriff spontan auf einer Konferenz im Jahr 2000 vor. Seitdem diskutieren Fachleute, ob die vom Menschen verursachten globalen Veränderungen bereits einen neuen Abschnitt auf der geologischen Zeitskala rechtfertigen - und wie dieser definiert werden könnte.

Die AWG ist überzeugt, dass schon jetzt feststeht, dass das Menschenzeitalter begonnen hat. Nur eine andere Spezies habe die Erde im Verlauf ihres Bestehens mehr verändert als der Mensch, sagt AWG-Mitglied Francine McCarthy und verweist auf die Photosynthese betreibenden Cyanobakterien, die vor gut zwei Milliarden Jahren dafür sorgten, dass sich in der Atmosphäre Sauerstoff anreicherte.

Planet der Menschen

Planet der Menschen

Die Bakterien hätten nicht verstanden, was sie da taten und welche Folgen das hatte. "Aber wir schon", sagt McCarthy. Die mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde erwarteten zwar einen gewissen Lebensstandard und würden den Planeten unweigerlich weiter beeinflussen. "Aber wir können diesen Einfluss abmildern."

Nachweis auch in den entlegensten Ecken der Erde

Obwohl der Mensch unzweifelhaft die Erde verändert, ist in der Geologie umstritten, welche Hinterlassenschaft auf geologischer Skala ein neues Zeitalter rechtfertigen. Archäologische Funde wie Keramik oder Betonfundamente sind nur an wenigen Orten zu finden. Die Geologie sucht daher nach einem Fingerabdruck der Menschheit, der sich weltweit in den Erdschichten findet.

Für jeden Übergang von einer Epoche zur nächsten versucht die Geologie eine solch markante Grenze zu definieren. Beispielsweise für den Wechsel von der Kreidezeit zum Paläogen: Die Kreidezeit, die rund 80 Millionen Jahre dauernde Spätphase der Dinosaurier, endete vor etwa 65 Millionen Jahren, als ein Asteroid im Golf von Mexiko einschlug. Damals setzte der zerberstende Asteroid das Element Iridium frei, dieses lagerte sich rund um die Erde ab. Diese erhöhte Iridium-Konzentration lässt sich überall in Erdschichten nachweisen und markiert somit präzise den Übergang zwischen den Zeitaltern.

Noch leben wir offiziell im Holozän, das vor etwa 11.700 Jahren begann, als nach der letzten Eiszeit die Temperaturen weltweit in kurzer Zeit stark anstiegen. In den Erdschichten rund um den Globus lässt sich dies an den Isotopen von Wasserstoff und Sauerstoff ablesen, deren Verhältnis sich in dieser Zeit charakteristisch verändert hat. Als Referenzpunkt dient ein Eiskern aus Grönland, an dem sich die Isotopenveränderungen auf wenige Jahrzehnte genau datieren lassen.

Für die offizielle Definition eines Epochenwechsels brauchen Geolog*innen solche Sedimentproben, die als Referenz dienen. Für frühere Erdzeitalter sind dies manchmal frei zugängliche Gesteinsformationen. An der Stelle, die den Beginn eines neuen Zeitalters markiert, ist oft eine Art Plakette angebracht, der sogenannte Golden Spike.

Die prägnanteste Hinterlassenschaft der Menschheit: der Fallout der Atombomben

Auf der Suche nach einem solchen Standard für den Beginn des Anthropozäns hatten Geolog*innen an mehreren Orten rund um den Globus Proben genommen, darunter in der Ostsee, aus einem Korallenriff vor Australien, aus dem ewigen Eis der Antarktis und aus einem Torfgebiet in Polen. Das Rennen gemacht hat nun ein Bohrkern vom Grund des Lake Crawford, eines 24 Meter tiefen Sees im Südosten Kanadas. Die anderen Orte aus der engeren Auswahl könnten aber als eine Art globales Referenznetzwerk dennoch eine wichtige Rolle spielen.

Eine Besonderheit an der Sedimentprobe aus dem Lake Crawford ist, dass sie durch saisonale Ablagerungen auf dem Seeboden sichtbare Jahreslinien aufweist, wie McCarthy erklärt, die an der kanadischen Brock University arbeitet und den Lake Crawford intensiv erforscht hat. "In diesem See gibt es viel Calzium und Carbonat." Bei Wärme bilde sich daraus vermehrt das Mineral Calcit, das auf den Grund des Sees absinke und jeden Sommer eine weiße Schicht im Sediment bilde.Dadurch entstehe eine "jahresgenaue Auflösung", sagt McCarthy. Dadurch können Forschende feststellen, welcher Abschnitt der Probe in welches Jahr fällt.

Den Beginn des Menschenzeitalters macht die Kommission an sogenannten Markern in den Sedimentproben fest, allen voran radioaktiven Niederschlägen von Atomwaffen-Tests nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Plutonium-Isotope sind weltweit nachweisbar. In früheren Bohrkernen aus dem Lake Crawford könne man einen schnellen Anstieg dieser Isotope zwischen den Jahren 1950 bis 1953 feststellen, sagt McCarthy. Mit Hilfe des Bohrkerns will das AWG das konkrete Jahr bestimmen, in dem genau sich die Plutonium-Konzentration erstmals deutlich geändert hat.

Die "Große Beschleunigung" machte den Unterschied

Neben Plutonium gibt es noch weitere Marker, die in dem Bohrkern aus dem See zu finden sind. Dazu gehört sogenannte Flugasche, die bei industriellen Verbrennungsprozessen bei sehr hohen Temperaturen entsteht. Außerdem gibt es einen Marker, der auf dem Verhältnis verschiedener Stickstoffisotope basiert, das sich durch den zunehmenden Autoverkehr und die landwirtschaftliche Düngung verändert, wie Leinfelder erklärt.

Die AWG-Gruppe schlägt die Zeit um 1950, weil die rasanten Veränderungen dieser Zeit den Planeten stark verändert und weltweit Spuren in Sedimenten hinterlassen haben. Dazu gehören zum Beispiel der Anstieg der Weltbevölkerung, der ressourcenverbrauchende Lebensstil in vielen industrialisierten Ländern, ein rasant wachsender Energiehunger und ein steigender Düngemitteleinsatz. Fachleute sprechen von der Großen Beschleunigung (englisch: Great Acceleration).

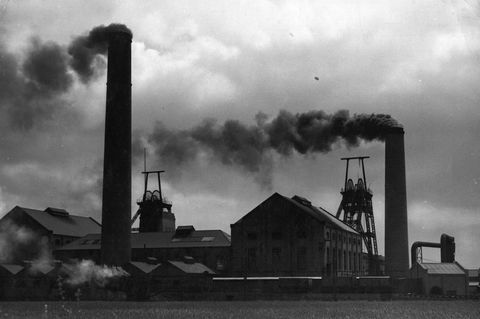

Der Beginn der Industrialisierung hingegen, auch ein denkbarer Start des Anthropozäns, ist in manchen Regionen kaum geologisch feststellbar, wie der Vorsitzende der AWG, Colin Waters, sagt. Denn diese Revolution vor rund 200 bis 250 Jahren war zunächst auf bestimmte Teile der Erde wie die USA und Europa beschränkt.

In dem entscheidenden Bohrkern aus dem Lake Crawford soll eine ganz spezifische Jahreslinie den Beginn des Menschenzeitalters markieren. Dort würde also der Golden Spike eingeschlagen, wie Leinfelder erklärt. Allerdings nur im übertragenen Sinne, denn da der Bohrkern auch aufgrund seines jungen Alters relativ weich ist, wird er tiefgefroren eingelagert.

Ob der Vorschlag der AWG tatsächlich angenommen wird, muss sich zeigen. Zunächst muss die Subcommission on Quaternary Stratigraphy (SQS) darüber abstimmen, danach die Internationale Kommission für Stratigraphie (ICS) und schließlich das Exekutivkomitee der International Union of Geological Sciences (IUGS). Wenn alles gut geht, könnte die offizielle Definition des Anthropozäns im August 2024 auf einem Geologenkongress in Südkorea verkündet werden. Aber Leinfelder betont auch: "Die Entscheidung ist kein Selbstläufer."