Seit mehr als 70 Jahren träumen viele Physikerinnen und Physiker davon, Energie nach dem Prinzip der Sonne zu erzeugen. Mit Kernfusion ließen sich enorme Energiemengen produzieren - und das klimaneutral ohne Ausstoß von Treibhausgasen. Doch in der Debatte um künftige Energiequellen spielen Kernfusionsreaktoren kaum eine Rolle. Zu Unrecht, sagen Expertinnen und Experten und verweisen auf technische Fortschritte.

Mit der umstrittenen Kernkraft hat die Kernfusion nichts zu tun, obwohl beide mit dem Atomkern zusammenhängen. Doch während Kernkraft durch die Spaltung von Atomkernen Energie erzeugt, dabei radioaktive Abfälle produziert und die Gefahr schwerer Unfälle birgt, gewinnt die Kernfusion Energie durch das Zusammenführen von kleinen zu größeren Atomkernen. Weil dafür extrem hohe Temperaturen nötig sind, ist die Technologie ungefährlich für die Umwelt: Im Falle einer Störung würde die Temperatur fallen, die Reaktion abbrechen.

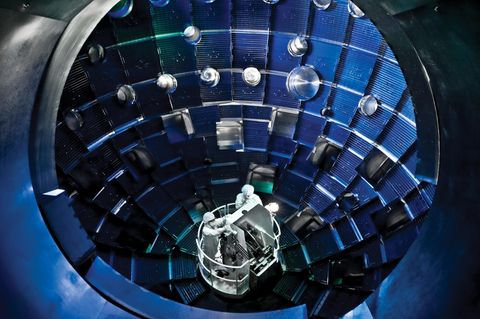

Vor 30 Jahren, am 9. November 1991, gelang es Wissenschaftlern im englischen Culham bei Oxford erstmals, durch Kernfusion eine größere Energiemenge zu gewinnen: 1,8 Megawatt – allerdings nur für zwei Sekunden. Zudem war die am Joint European Torus (JET) eingesetzte Energie, um die Kernfusion überhaupt in Gang zu bringen, erheblich größer.

Bis heute wurden aus der Kernfusionsreaktion noch nie mehr als 70 Prozent der zugeführten Energiemenge zurückgewonnen. Aber der Physiker Hartmut Zohm ist überzeugt, dass man per Kernfusion große Mengen Energie gewinnen könnte. Zohm leitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München den Bereich Tokamak-Szenario-Entwicklung.

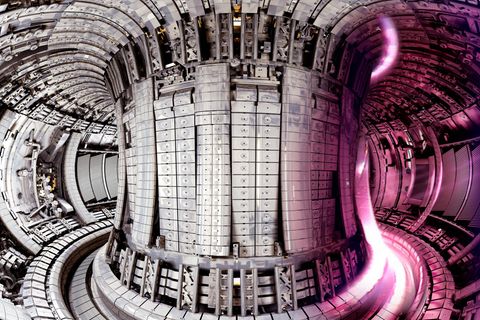

Plasmaphysik heißt das Fachgebiet, auf dem die Fusionsreaktortechnik entwickelt wird. Denn die Materie im Reaktor, der "Brennstoff", liegt als Plasma vor. Bei diesem sehr heißen Gas sind die Ladungsträger in einem Atom, die positiv geladenen Protonen und die negativ geladenen Elektronen, voneinander getrennt. Deshalb ist das Plasma elektrisch leitend und kann durch ein sehr starkes Magnetfeld in einem ringförmigen Reaktor in der Schwebe gehalten werden.

Das ist auch nötig, denn für die angestrebten Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius ist eine gute Wärmeisolierung nötig. Das ließe sich bei Kontakt mit kalten Gefäßwänden nicht erreichen. Im Zentrum des Plasmas herrschen sogar rund 150 Millionen Grad - das Zehnfache der Temperatur im Zentrum der Sonne.

"Im Kernfusionsreaktor verwenden wir eine andere Art der Kernfusion, als sie in der Sonne stattfindet", erklärt Zohm. Durch den enormen Druck im Inneren des Sterns genügen "nur" 15 Millionen Grad für eine Proton-Proton-Fusion über mehrere Stufen zum Endprodukt Helium (He). Im Fusionsreaktor werden bei einer Teilchendichte, die nur einem Millionstel von Luft entspricht, die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zur Fusion gebracht, auch hier entsteht Helium.

Deuterium (2H) und Tritium (3H) werden auch schwerer und überschwerer Wasserstoff genannt. Denn während die meisten Atome von Wasserstoff (H) nur ein Proton im Kern haben, hat Deuterium zusätzlich noch ein Neutron, Tritium hat sogar zwei Neutronen und damit drei Kernteilchen.

Fusionsreaktoren werden als Energiequelle der Zukunft gesehen

Normalerweise verhindert die Abstoßung gleichnamiger Ladungen - in diesem Fall der positiv geladenen Protonen - die Vereinigung zu einem gemeinsamen Atomkern. Erst extrem hohe Temperaturen geben den Kernteilchen so viel Energie, dass sie beim Zusammenprall die Abstoßungsbarriere überwinden können – sie fusionieren.

Bei dieser Fusionsreaktion entstehen freie Neutronen mit sehr viel Energie. Die sollen bei einem Fusionskraftwerk Wasser erhitzen, so dass der Wasserdampf eine Turbine antreiben kann - wie bei anderen Kraftwerken auch.

Doch noch gilt es viele technische Hürden zu überwinden, denn so ganz leicht lässt sich das Plasma nicht im Magnetfeld halten. Dazu muss das Magnetfeld im Reaktor schraubenförmig verdreht sein.

Dafür gibt es zwei Konzepte: Beim Tokamak-Prinzip wird das äußere Magnetfeld durch Spulen mit einfacher Geometrie erzeugt. Für das Verdrillen sorgt ein starker elektrischer Strom, der im Plasma fließt. Beim Stellarator-Prinzip dagegen fließt kein Strom im Plasma, dafür haben die Spulen zur Erzeugung des verdrillten Magnetfeldes sehr komplexe, verdrehte Formen.

"Der Stellarator hat einige Eigenschaften, die für einen dauerhaften Kraftwerksbetrieb vorteilhaft sind", sagt Thomas Klinger. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Stellerator-Versuchsanlage "Wendelstein 7-X" am IPP-Standort Greifswald. Die Anlage wird seit 2015 für Versuche genutzt. Ihre Magnetspulen werden mit flüssigem Helium gekühlt und sind supraleitend - ein elektrischer Strom kann also ohne Widerstand fließen.

Beim Tokamak-Reaktor hingegen muss wegen des Stroms im Plasma mit Pulsen gearbeitet werden, in den Phasen dazwischen kommt es zur Abkühlung. "Ingenieure haben solche Zyklen nicht gerne, weil sie das Material enorm belasten", betont Klinger. Der Stellarator dagegen kann, sofern alle Rahmenbedingungen stimmen, lange Zeit ohne Unterbrechung betrieben werden. Außerdem sorge beim Tokamak der elektrische Strom im Plasma dafür, dass dieses schneller instabil werde. Das müsse mit weiteren technischen Maßnahmen eingedämmt werden, erklärt Klinger.

Die Konzepte für den Tokamak und den Stellarator entstanden zur selben Zeit - vor etwa 70 Jahren - in verschiedenen Teilen der Welt. Der sowjetische Physiker und spätere Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow (1921-1989) entwickelte mit Kollegen das Tokamak-Konzept. Das Stellarator-Prinzip dagegen geht auf den US-Astrophysiker Lyman Spitzer (1914–1997) zurück.

Das verdrillte Magnetfeld war anfangs mit dem Tokamak-Prinzip einfacher umzusetzen. Erst ab Ende der 1980er Jahre bereiteten Berechnungen mit Supercomputern den Weg für die modernen, optimierten Stellaratoren mit ihren kompliziert aufgebauten Magnetspulen.

In Frankreich entsteht der weltgrößte Versuchsreaktor für Kernfusion

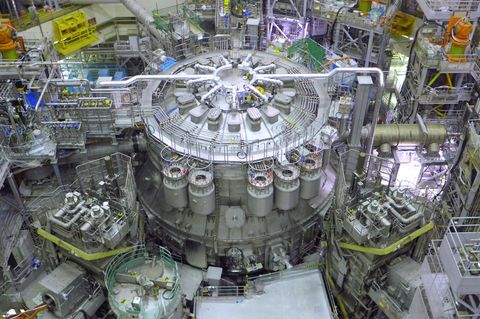

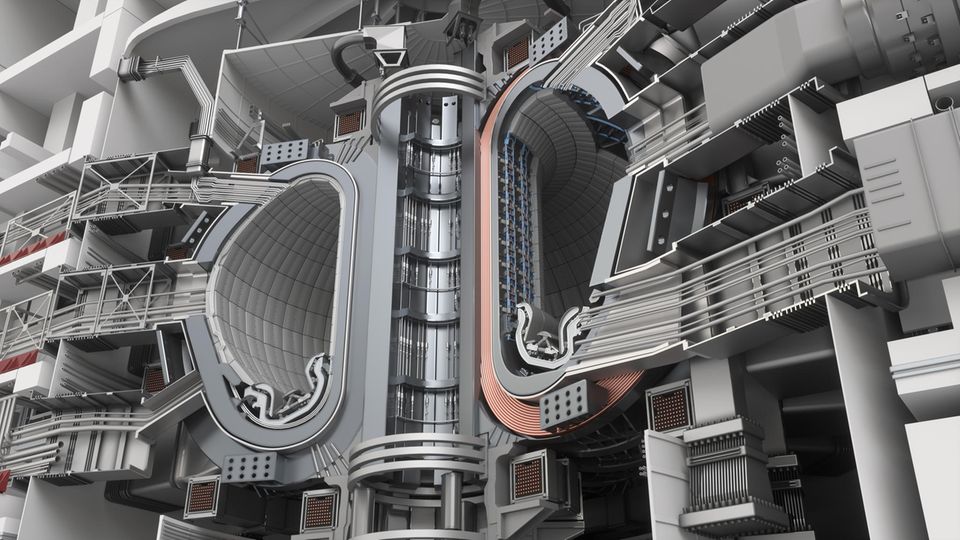

Dennoch soll der weltgrößte Versuchsreaktor für Kernfusion, der noch im Bau befindliche ITER in Südfrankreich, nach dem Tokamak-Konzept betrieben werden. Denn der erste Planungsentwurf für ITER (Internationaler Thermonuklearer Experimental-Reaktor) stammt schon aus dem Jahr 1990 – und kam unter anderem aus Garching.

Die Vorgeschichte des Projekts: 1985 schlug der damalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow in einem Gespräch mit US-Präsident Ronald Reagan und dem französischen Präsidenten François Mitterrand einen gemeinsamen Versuchsreaktor vor. Eine internationale Planungsgruppe begann 1988 am IPP in Garching mit der Arbeit, 1992 kamen Standorte in den USA und Japan hinzu. 2001 wurde der Entwurf vorgelegt. 2007 trat der ITER-Vertrag in Kraft, damals begannen die Vorbereitungen für den Bau im südfranzösischen Cadarache.

Nach ersten Schätzungen sollte der Reaktor rund fünf Milliarden Euro kosten, inzwischen gehen Experten von dem Dreifachen aus. Für den Zeitraum 2021 bis 2027 beteiligt sich die EU mit etwa 5,6 Milliarden Euro.

An ITER sind die EU, die USA, Russland, China, Indien, Japan und Südkorea beteiligt. "Sie repräsentieren mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung", sagt Zohm. Allerdings sei es manchmal mühsam, Entscheidungen herbeizuführen. Im Dezember 2025 soll nach derzeitigen Plänen das erste Plasma im Reaktor erzeugt werden. Zohm geht fest davon aus, dass ITER zeigen kann, dass ein Kernfusionsreaktor das Zehnfache jener Energie liefern kann, die für das Erhitzen des Plasmas aufgenommen wird.

Auch Christian Linsmeier glaubt das. Der Direktor am Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich arbeitet an Materialien für Fusionsreaktoren - etwa für die Beschichtung des Reaktorgefäßes.

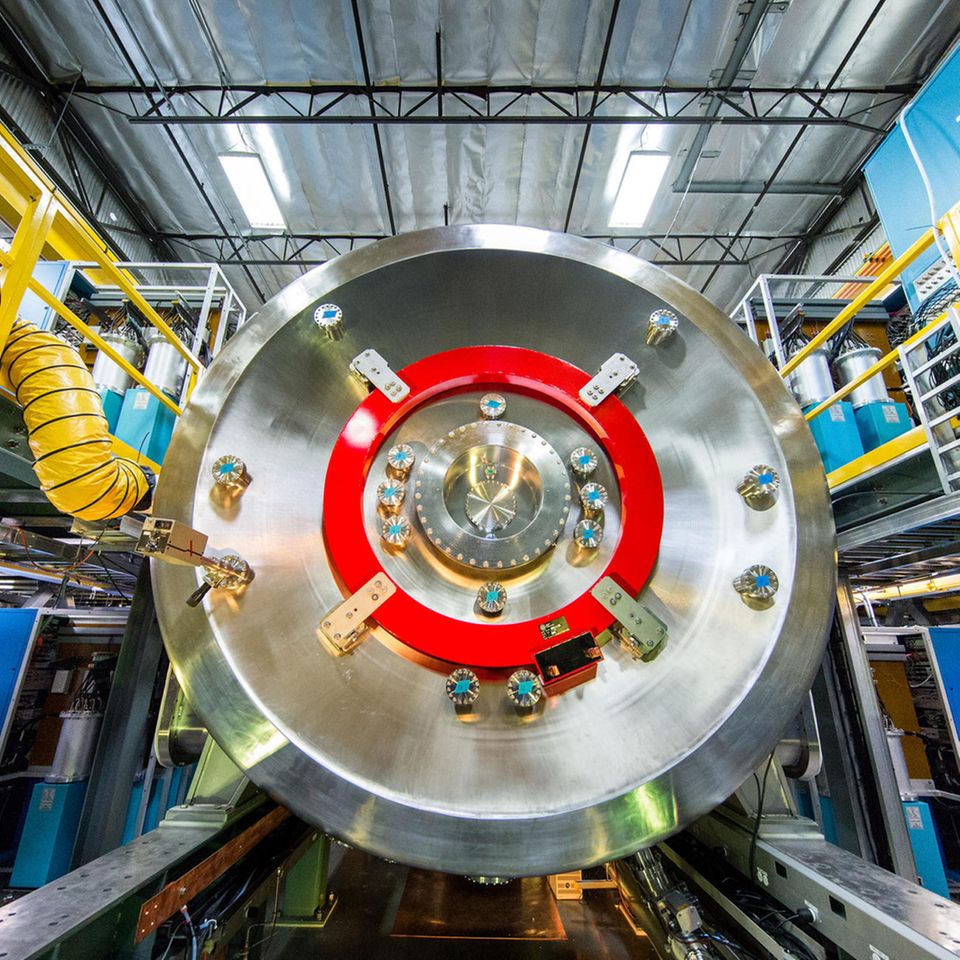

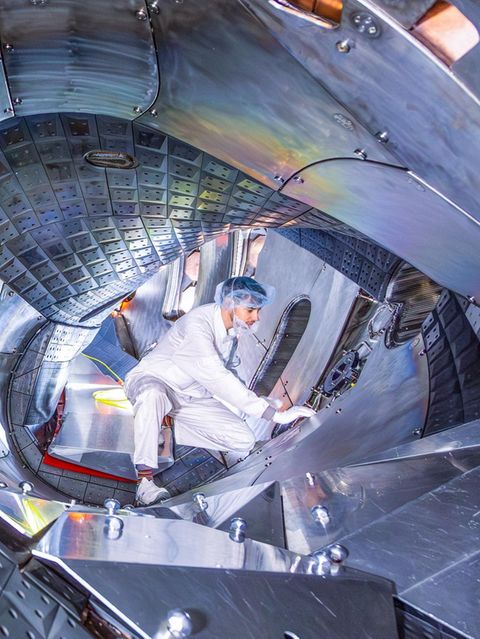

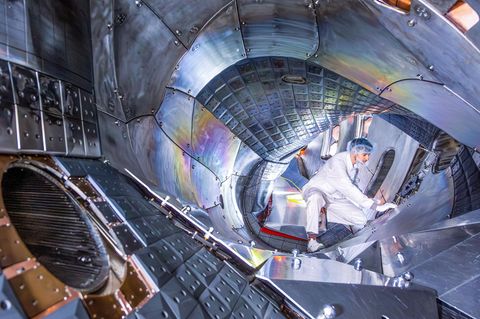

Die Forschungsanlage ASDEX Upgrade, die in dem von Zohm geleiteten Forschungsbereich in Garching betrieben wird, ist mit Wolfram ausgekleidet - dem chemischen Element mit der höchsten Schmelztemperatur von mehr als 3400 Grad Celsius.

Weil ultrakurze Plasmaausbrüche auch dieses Metall schädigen können, entwickelten Linsmeier und Kollegen einen wolframfaserverstärkten Wolframblock: Die winzigen Hohlräume in einem Geflecht aus Wolframfasern sind wiederum mit Wolfram gefüllt. Diese Konstruktion stoppe die Rissausbildung, erläutert Linsmeier. "Wenn ein durch das Plasma ausgelöster Riss auf die Grenzfläche einer Faser trifft, wird seine Energie verteilt und das Reißen stoppt."

Ein zusätzlicher Schritt soll eine weitgehende Oxidation verhindern, falls Luft ins Reaktorgefäß eintreten sollte. Eine Legierung aus Wolfram, etwa elf Prozent Chrom und weniger als einem Prozent Yttrium sorgt dafür, dass bei der Berührung mit Luft eine dünne Oxidschicht entsteht, die weiteres Oxidieren verhindert.

Trotz aller Herausforderungen ist Linsmeier sicher, dass sich die noch vorhandenen Probleme bewältigen lassen: "Wir haben ein sehr weitgehendes Verständnis von der Plasmaphysik, und auch die technische Entwicklung ist sehr weit gediehen."

Auch Klinger glaubt, die Kernfusion sei reif für die Anwendung. Auf die Frage, was wäre, wenn jemand viel Geld für die Technologie bereitstellen würde, sagt er spontan: "Dann könnten wir mit dem nächsten Schritt loslegen!" Forscher kalkulieren mit etwa 30 Milliarden Euro für ein solches Demonstrationskraftwerk, das - im Gegensatz zu einem Forschungsreaktor - tatsächlich Energie in das Stromnetz einspeisen würde.

Nach Angaben des Konsortiums Eurofusion könnte ein künftiger Kernfusionsreaktor ein bis zwei Gigawatt Strom erzeugen - das entspricht grob der Leistung eines Atomkraftwerks. Doch Kritiker monieren, ein Kernfusionskraftwerk komme zu spät für die Energiewende. Zohm widerspricht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Energiewende 2050 in allen Teilen der Welt vollzogen ist." Außerdem nehme der Energiebedarf von Jahr zu Jahr nicht ab, sondern zu. Sollte die Technologie in 30 Jahren Strom liefern können, so Zohm, würde sie in jedem Fall gebraucht.