Doktor Carlos Vecco Raschio gräbt mit seinem Taschenmesser so emsig in einer Styroporplatte herum, dass die weißen Kügelchen wie von der Schnur befreite Perlen über den Boden hüpfen. Dann entnimmt er einem Gebeinhaufen auf dem Schreibtisch mit spitzen Fingern ein Knöchelchen, hält es prüfend vor seine Brille und drückt es an einer passend ausgehöhlten Stelle in den quietschenden Kunststoff.

"Das Steißbein!", sagt der Doktor triumphierend.

Der Allgemeinmediziner opfert an diesem Tag seine Sprechstunde dem Museum für Archäologie und Anthropologie in Lima - zugunsten eines Praktikums in, wie er sagt, "bioarqueología". Auf gut Glück, so scheint es, puzzelt Dr. Raschio Glied für Glied, Wirbel für Wirbel ein menschliches Skelett samt Schädel und Unterkiefer zusammen. Eine höchst eigenwillige Ausübung von Wissenschaft in diesem ehrwürdigen Institut, den heiligen Hallen der Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Aber was da wie in einer Bastelstunde für Erstsemester Gestalt annimmt, ist nicht etwa irgendein Knochengerüst für den Biologieunterricht. Es sind vielmehr die wenigen menschlichen Überreste einer jahrtausendealten Kultur, geborgen aus einer erst teilweise erforschten Ausgrabung und wert, wie Kronjuwelen in einem Safe bewahrt zu werden.

Südamerikas älteste Universität San Marcos zu Lima feiert ihren 450. Geburtstag mit einer Ausstellung ihrer wissenschaftlichen Resultate. "Bei diesem Exhumat handelt es sich um ein etwa 16 Monate altes Kind männlichen Geschlechts", sagt der Doktor, als diktiere er einen Bericht für die Gerichtsmedizin. "Es weist Frakturen an den Rückenwirbeln und am Schädel auf, sehr wahrscheinlich die Todesursache."

Ein Sturz? Oder gar Gewaltanwendung? Dr. Raschio kontrolliert aus den Augenwinkeln die halb offene Tür seiner Auftraggeberin, der Museumsdirektorin Dr. Ruth Shady Solís. Dann sagt er mit geheimnisvoll gedämpfter Stimme: "Das Kind wurde vermutlich geopfert - entweder den Göttern oder aus Gründen der Geburtenkontrolle."

So alt wie Ägyptens Pyramiden

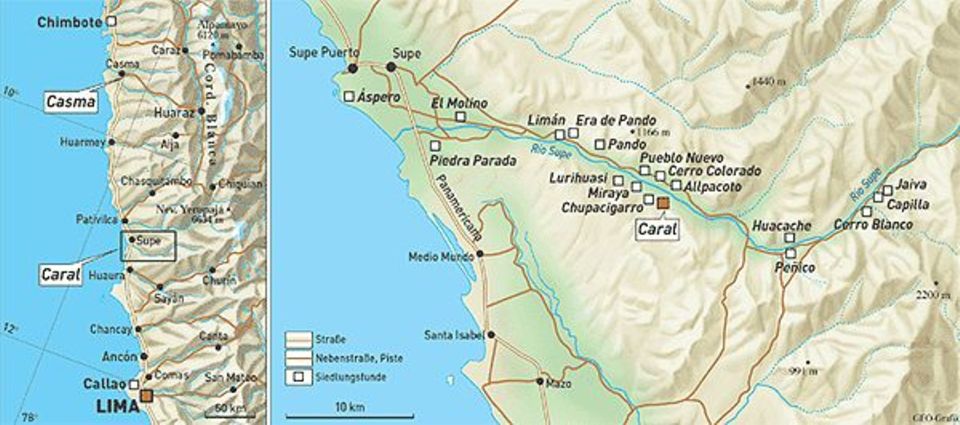

Seit April 2001 müssen die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Als nämlich exakte Radiokarbon-Messungen die Stufenpyramiden bei Caral und ihre von Menschenhand stammenden Inhalte unzweifelhaft auf das Jahr 2627 v. Chr. datierten - sie sind damit ein gutes Jahrtausend älter als die noch vor den Maya entstandene Kultur der Olmeken. Deren um 1600 v. Chr. aufgehende Zivilisation galt bisher als Amerikas früheste formierte Stadtgesellschaft, bezeugt von den vermeintlich ältesten Monumentalbauten des Doppelkontinents bei La Venta am Golf von Mexiko.

Aber in die Ursprungszentren menschlicher Zivilisation in Mesopotamien, Ägypten, Indien und China reiht sich nun zu Beginn des dritten Jahrtausends unversehens auch ein altamerikanischer Standort ein: Caral in Peru. Die Neue Welt also ebenso lange zivilisiert wie die Alte Welt - wird sich Amerika nun stolz in die Brust werfen, einschließlich des neureichen, aber althistorisch ärmeren Nordens?

Nichts dergleichen. Nach eher sparsamen Meldungen in einigen US-Medien und peruanischen Zeitungen wurde es bald wieder still um den Fund. Und die mit der Ausgrabung beschäftigten Archäologen halten sich bedeckt.

Ein Wegweiser ins Nichts

Das uralte Bewässerungssystem, von den Inka bis zur Perfektion weiterentwickelt und von den heutigen indianischen Bauern übernommen, ist die archaische Grundlage der andinen Landwirtschaft. Ohne diese geniale Erfindung, so folgern die Archäologen von Caral, hätte die ursprünglich am Meer siedelnde Frühkultur bei ihrer Wanderung landeinwärts den wüstenhaften Todesstreifen zwischen der Küste und den Bergen kaum überleben können.

Nach 30 Kilometern Fahrt legt sich der Schottergrund des Río Supe quer in den Weg. Am anderen Ufer zieht der Landrover steil bergan. Die Vegetation nimmt schnell ab, auch das Sirren der Moskitos. Bis zum Erreichen der Anhöhe hat sich die Welt binnen zehn Minuten völlig gewandelt. Nackte Bergketten umringen ein weites Hochplateau aus Sand und Felsschutt.

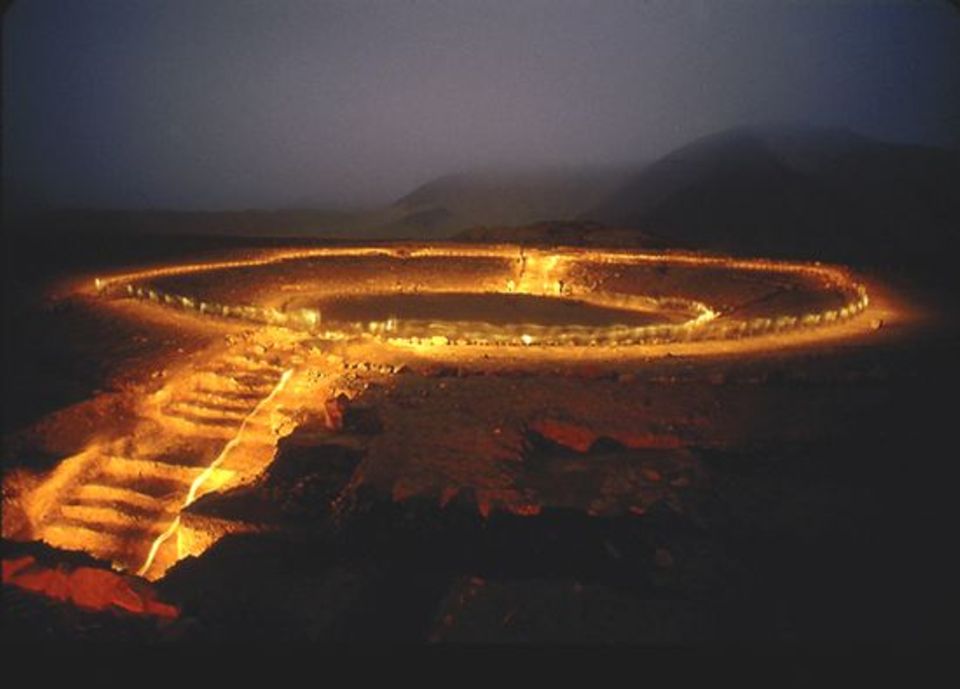

Doch im Zentrum der Einöde sind fremde Formationen erkennbar, teils verweht, aber von einer Gestalt, wie sie keine Naturgewalt hätte bilden können: kreisrunde Steinwälle, versenkte Plattformen, zu Vierecken geschichtetes Mauerwerk und gleichförmige Treppenstufen an der Flanke einer pyramidalen Gesteinshalde, deren rechtwinkliger Grundriss einen menschlichen Plan verrät. Aus der Ebene erheben sich noch fünf weitere, nicht ganz so mächtige Hügel, von hier oben wie Maulwurfshaufen anzusehen, aber auch sie eindeutig auf einer geometrischen Basis künstlich errichtet.

Tempelpyramiden, Häuser, Amphitheater

Am Fuße der südlichen Cordillera Negra, 450 Meter über Meereshöhe, 18 Kilometer Luftlinie landeinwärts, auf einer Fläche von 60 Hektar offenbart sich la Ciudad Sagrada de Caral, die Heilige Stadt von Caral. Eben jene Siedlung, die vor ein paar Jahren von Ruth Shady Solís aus dem 4000-jährigen Schlaf geholt wurde.

Der Assistent Arturo Noél beginnt im Norden der oval angelegten Stadt mit der Begehung der größten Pyramide, dem Großen Tempel. Unerklärlich ist die Herkunft der doppelmannshohen Monolithe am Treppenaufgang. Die behauenen Kolosse sind tonnenschwer und aus Granit, einem Gestein, das hier im Umkreis von 150 Kilometern nicht vorkommt.

Viereinhalb Jahrtausende der Witterung ausgesetzt, sind die architektonischen Konturen von einst abgebröckelt, verschüttet, verweht - und auch noch längst nicht alle freigelegt. Doch durch Noéls Kommentare nimmt der umfangreichste Komplex Carals fast wieder seine ursprüngliche Gestalt an; wie auch die anderen Gebäude ringsum: Tempelpyramiden, Nutzbauten und Wohngebäude. "Die Anlage besteht aus einer sakral bebauten und überwiegend privat bewohnten Oberstadt", erläutert der Archäologe, "und einer Unterstadt für die sozialen Belange der damaligen Gesellschaft."

An der unterschiedlichen Architektur der Ruinen - von luxuriös bis primitiv, von sakral bis profan - ist die Schichtung der Gesellschaft ablesbar. Der Nachweis eines solchen hierarchischen Sozialgefüges sowie einer räumlichen Planung befördert eine menschliche Siedlung erst auf das Niveau einer urbanen Zivilisation. Diesen Status hatte Caral mit seiner städtischen Anlage und seinen Klassen wie Führungselite, Priesterschaft, Handwerkern, Bauern und vermutlich Zwangsarbeitern deutlich erreicht.

Die meisten Restaurierungsphasen, mindestens 14, haben die Archäologen in einem kleineren Bauwerk im Westen der Stadt festgestellt. Es hat zwei Innenhöfe, dazwischen liegt ein Atrium mit einer zeremoniellen Feuerstelle. Die Wände sind weiß oder gelb oder rot übermalt worden, jedes Mal auf einer schwarzen Unterschicht. "In diesem Tempel fanden rituelle Beerdigungen statt", sagt Noél. "Die Verbrennung von Opfergaben hat die Räume rußgeschwärzt und deren häufige Renovierung nötig gemacht."

Das Amphitheater ist offenbar in einer späteren Kulturphase der Caralschen Zivilisation entstanden, denn es wurde nachträglich an den Pyramidentempel angebaut. Dieser birgt einen Raum für den Hauptgott, eine Residenz für die Elite, einen zentralen Feuerplatz und eine Wand mit Tonreliefs - "in leider sehr schlechtem Zustand", bedauert Noél.

Archäologen forschen wie Detektive

Feuerplätze allerorten. Innerhalb der östlichen Begrenzung des Amphitheater-Tempels hütet zweifaches Mauerwerk einen besonderen Herd: den Altar des Heiligen Feuers, gleichsam Carals ewige Flamme. Sie wurde stets in Gang gehalten und durch Windkanäle im Boden zu großer Hitze entfacht, um auch Opfergaben wie Schneckengehäuse und Fischgräten zu der vorgefundenen feinen, weißen Asche verbrennen zu können, wie deren hoher Anteil an Kalk- und Fluorverbindungen vermuten lässt.

Spurensuche, Indizienfunde, Kombinationen und Schlussfolgerungen. Archäologische Forschung an einem so frühen Fundort menschlicher Zivilisation übersteigt bei weitem das gewöhnliche Maß an Detektivarbeit, ohne die Altertumswissenschaft nun mal nicht auskommt. Aber geben die Architektur sowie die Beschaffenheit von Wänden, Plattformen und Feuerstellen auch hinreichend Auskunft über den kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand Carals? "Wir haben seit Beginn der Ausgrabung 1994 viele aufschlussreiche Funde dieser Art geborgen", sagt Noél: "Opfergaben, Gefäße, Musikinstrumente, Handwerkszeuge, Tragenetze, Textilien, Nahrungsreste, Exkremente und die Überreste zweier Kinder. Die Doctora hat alles zur Untersuchung ins Museumsinstitut nach Lima schaffen lassen."

Das Rätsel, weshalb Menschen eine der nahrungsreichsten Küsten der Erde scheinbar ohne Not verlassen und sich im kargen Landesinneren angesiedelt hatten, war der Forschungsansatz der Caral-Archäologin Ruth Shady Solís. Genauer: "El Niño und sein Einfluss auf die vorspanischen Gesellschaften", so das Thema ihrer archäologischen Studie. Sie erschütterte eine Grundfeste der Altamerikanistik: dass es abseits der andinen Küste keine sesshaften Frühkulturen gegeben habe.

Das Naturphänomen El Niño, etwa alle vier Jahre wiederkehrend und wegen seines vorweihnachtlichen Auftretens "Christkind" getauft, stellt das pazifische Klima gleichsam auf den Kopf. Die regenreichen Monsungewalten Südostasiens kehren ihre Richtung um und stürzen taifunartig über die trockene Westküste Amerikas herein. Den katastrophalen Überschwemmungen folgt meist "La Niña", die kalte Schwester des Christkinds, mit anhaltender Dürre bei niedrigen Temperaturen.

Bewässerungssysteme schufen die Blüte

So lebte die Küstenbevölkerung ständig mit dem Terror des Ozeans vor Augen und dem Horror Vacui der Wüste im Nacken. El Niño war unabwendbar. Als einziger Ausweg aus der Falle bot sich nur die Flucht landeinwärts, sofern es gelang, die Wüste zu besiegen. Bei ihrem strategischen Rückzug ins Tal des Río Supe erlernten die Leute von Caral, sich das Flusswasser sowie die Kraft aus Gefälle und Strömung nutzbar zu machen. Amerikas erstes Irrigationssystem wurde geschaffen, zunächst durch die Anlage von Kanälen, später sogar von Terrassen an den Uferflanken des Supe.

"Die Einführung der künstlichen Bewässerung in die Landwirtschaft der Anden war mindestens so bedeutend wie die Erfindung des Rads", sagt Ruth Shady. Dass es die Altamerikaner bis hin zu den Inka auch ohne mechanisiertes Transportwesen und sogar ohne Schrift zu exzellenten Hochkulturen gebracht haben, wertet die Forscherin nicht als Mangel an Ingeniosität, sondern vielmehr als deren Triumph. Agrarische Spitzenleistungen ermöglichten Caral, auf eine aufwendige Technik wie die Töpferei zu verzichten. Schließlich konnten die Eroberer des Supe-Tals jederzeit massenhaft Kürbisfrüchte anbauen. Die wurden in verschiedenen Formen gezüchtet, getrocknet und als Behältnisse für jeglichen Gebrauch verwendet, wie die Ausgrabungen belegen.

Und auch ein anderes typisches Indiz für die Entwicklung zur Hochkultur entfiel: Vorratswirtschaft durch die Kultivierung von Wildgetreide wie etwa Mais, dem Wunderkorn der Inka. Es wurde leicht ersetzt von der ganzjährigen Erntefülle an Hack-, Boden- und Hülsenfrüchten auf den durchgehend bewässerten Feldern.

Obwohl die einstigen Fischer nun wohlhabende Bauern geworden waren, aßen sie weiterhin reichlich proteinreiche Meeresfrüchte, wie die massenhaft gefundenen Reste von Sardinen, Anchovis und Miesmuscheln belegen. Das Fehlen von Fanggerät wie Netzen indes lässt darauf schließen, dass die Caral-Leute sich ihren Fisch bei der Küstenbevölkerung besorgten: im Tausch gegen binnenländische Produkte wie Feldfrüchte, wie Wildrohr als Bau- und Reusenmaterial - sowie Baumwolle.

Tauschhandel zwischen Berg- und Küstenvölkern

Der Anbau des textilen Grundstoffs, kulturhistorisch ähnlich hoch zu bewerten wie die Zucht von Mais, wurde exzessiv im Supe-Tal betrieben, wie die Vielzahl von Baumwollsamen an den Fundorten verrät. Es wurden offenbar weit mehr Schnüre gefertigt, als die eigene Textilknüpferei erforderte, was aber nötig war für die Produktion von immer mehr Fanggerät, um den bis tief in das Supe-Tal erweiterten Bedarf an Fisch zu decken. Die Lieferung von Kürbissen, die ausgehöhlt als Auftriebskörper an die Treibnetze gehängt wurden, ist ein weiteres Indiz für den geradezu symbiotischen Tauschhandel zwischen den Bergen und der Küste. Mehr noch. Relikte von Früchten und Schnecken, die ausschließlich an tropischen Stränden, im Amazonasbecken oder im Hochwald heimisch sind, lassen nur eine Erklärung zu: Caral trieb, über die Anden hinweg, auch Fernhandel mit Waldvölkern und stieg später zu einem Drehkreuz des Warenaustausches zwischen Perus Pazifikküste und dem Innern Südamerikas auf. "Florierender Binnen- und Außenhandel führen naturgemäß zu einer Überflussgesellschaft", sagt Ruth Shady. "Sie kann sich mehr leisten als den bloßen Einsatz ihrer Kräfte für das tägliche Überleben."

Die aufblühenden Siedlungen im Supe-Talbecken leisteten sich als politisches und religiöses Zentrum eine Hauptstadt in vornehmer Höhenlage: Caral. Hier bildeten sich Eliten, die von der Nahrungsmittelproduktion befreit waren und die Überschüsse in den Aufbau von Heiligtümern, Versammlungsstätten und Wohneinheiten investierten. Und wo planmäßige Arbeit verrichtet werden soll, da muss angeordnet, ausgeführt, verwaltet werden und eine religiöse Instanz her, die Sitten und Gebräuche regelt. Als Resultat der Rollenverteilung mit entsprechender Rangfolge entstand in Caral Amerikas erste städtische Klassengesellschaft.

Die präzise Planung der Hauptstadt, die axiale Ausrichtung ihrer Heiligtümer und die sachkundige Verwendung der verschiedenen Baumaterialien zeugen von Kenntnissen in Geometrie, Arithmetik, Topographie und sogar Astronomie. Das großzügig errichtete Amphitheater diente der Ausübung von Zeremonien, ganz sicher aber der Musik, worauf Carals bis jetzt wertvollste Artefakte hinweisen: 32 Querflöten. Archäologenglück.

Wer tötete das Kind?

Das hatte auch Shadys Kollege Christian Mesía, als er die Überreste eines Kleinkindes fand, gegen Tierfraß gesichert unter einer Schutzmauer aus Felsbrocken. Der zunächst einzige menschliche Fund bereitet den Wissenschaftlern Kopfzerbrechen. Der normale Wuchs und der gute Knochenzustand des Kindes bestätigen zwar die vitamin- und proteinreiche Ernährung der Caral-Bewohner. Doch möglicherweise führte gerade sie zu einer Übervölkerung, die man durch Kindestötung zu regulieren suchte. Die Frakturen an Schädel und Rückgrat sowie die Grabbeigaben wiederum weisen auf ein Götteropfer hin, wie es auch bei späteren andinen Kulturen üblich war, etwa den Inka.

die einzigen physischen Reste der Bewohner von Carala

Wie aber erklärt sich dann das Fehlen einiger Organe und des Unterarms sowie das geräucherte Fleisch: War es etwa üblich, Kinder der Elite zu mumifizieren? Oder gab es gar Kannibalismus? Alle diese Annahmen gerieten umgehend wieder in Zweifel durch das Auftauchen einer zweiten Kindesleiche, von der nichts als das blanke Skelett und der Schädel übrig waren - vielleicht ein völlig nackt bestattetes Kind der Unterklasse?

"Das größte Rätsel hingegen bleibt, dass wir bisher nur zwei Skelette gefunden haben", betont Ruth Shady. "In Caral lebten gleichzeitig mindestens 3000 Menschen. Wo sind deren Überreste?"

Caral, soviel ist gewiss, hat noch längst nicht alle seine Geheimnisse offenbart.