Das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1933 und 1945 war ein terroristischer Unrechtsstaat. Doch angesichts des gewaltigen Furors, mit dem das Regime Andersdenkende und diffamierte Bevölkerungsgruppen verfolgte und Deutschland in den Krieg steuerte, war das Ausmaß an Protest im Land damals erstaunlich gering. Zwar gab es Phasen mit mehr oder weniger Zustimmung für die NS-Diktatur. Aber nur wenige Bürgerinnen und Bürger lehnten das Regime konsequent ab, noch weniger lehnten sich dagegen auf.

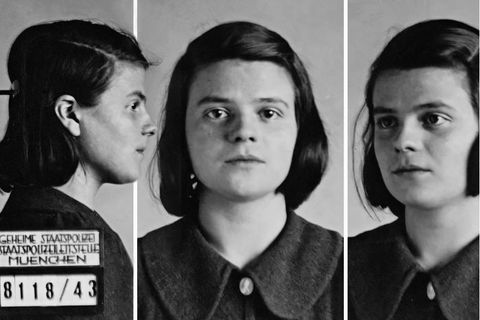

Das lag zum Teil an der brachialen Politik des Staates: Die NS-Führung zerschlug frühzeitig die Gewerkschaften, sozialdemokratische und kommunistische Organisationen. Universitäten, Parlamente, Verwaltungen wurden "gleichgeschaltet", also systematisch kontrolliert und auf Linie gebracht, kritische Vereine und Jugendbünde aufgelöst. Wer der "Volksgemeinschaft" vermeintlich schadete, lief Gefahr, von Mitbürgern an die Geheime Staatspolizei (Gestapo) verraten zu werden. Organisierter Widerstand war unter diesen Umständen höchst gefährlich.

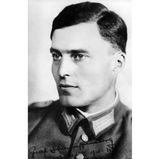

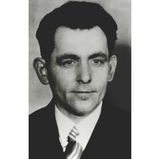

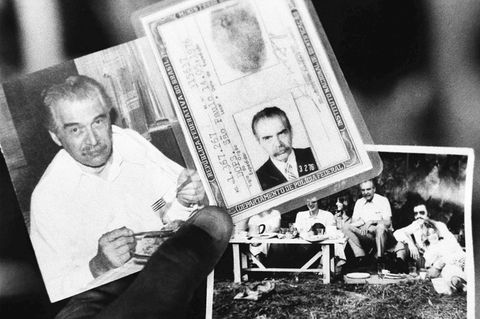

Doch es gab Mutige, Entschlossene. Und das Aufbegehren gegen die Diktatur war dabei weitaus facettenreicher, als es viele heute wissen. Bürgerliche und kommunistische, kirchliche und liberale, sogar monarchistische Aktivisten versuchten, dem NS-Staat die Stirn zu bieten, oder zumindest für die Zeit nach seinem Sturz vorzubereitet zu sein.

Letztlich schaffte es keine der Widerstandsgruppen, die NS-Diktatur ernsthaft zu bedrohen: Das Regime zerfiel erst, als die militärische Niederlage gegen die Alliierten so gut wie vollständig war – und große Teile Europas in Trümmern lagen.