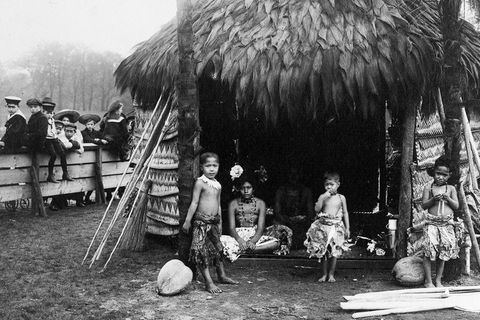

Aus dem "Chop Shuy" in Haus Nr. 18 und anderen nahen Lokalen ziehen exotische Düfte herauf, Händler und Hausierer preisen Gewürze und Porzellanwaren aus Fernost an, allenthalben prangen chinesische Schriftzeichen: Um 1925 ist das Gebiet rund um die Schmuckstraße nahe der Großen Freiheit in St. Pauli, durch das damals die Grenze zwischen Hamburg und dem bis 1937 eigenständigen Altona verläuft, die erste Adresse für chinesische Seeleute, deren Schiffe im Hamburger Hafen festgemacht haben.

Das Viertel hat seine Ursprünge im ausgehenden 19. Jahrhundert, als deutsche Reedereien Chinesen als billige Arbeitskräfte entdecken und als Heizer und Kohlenzieher auf ihren Dampfschiffen schuften lassen. Im Hamburger Hafen wird damals die Schmuckstraße nahe der Reeperbahn in St. Pauli zur ersten Anlaufstelle für die Seeleute aus Asien. Hier siedelt sich die "Chinese Seamen's Employment Agency" an, die Jobs und Unterkünfte vermittelt, hier gibt es Lokale mit heimischem Essen.

Und manche Besucher bleiben für immer, zunächst heimlich: Die Einwanderung ist illegal, die Hafenbehörde wacht streng über das Viertel. Doch nach dem Ersten Weltkrieg gehen die Chinesische Republik und Deutschland enge Beziehungen ein, Migranten aus China können nun auf den Schutz der chinesischen Gesandtschaft und des Auswärtigen Amtes in Berlin zählen.

So blüht an der Elbe ein in Deutschland einzigartiges "Chinesenviertel" auf; 2000 bis 3000 Chinesen, so Schätzungen, ziehen in den 1920er-Jahren nach Hamburg. Doch in der angestammten Bevölkerung schürt ihre Anwesenheit Ängste und Vorurteile. Bald kursieren Geschichten über Drogenhandel im Chinesenviertel, über Opiumhöhlen und Gangsterbanden, die ein geheimes Tunnelsystem errichtet hätten. Gelegentliche Drogenfunde und mehrere unaufgeklärte Morde an Chinesen schüren die Gerüchte – und wohl auch die Tatsache, dass die meisten Chinesen in dunklen Kellerwohnungen hausen und arbeiten.

Der Rassenwahn trifft auch die Chinesen

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entlassen die deutschen Reeder ihre chinesischen Arbeiter. Der Alltag in Hamburgs Chinatown bleibt vom Rassenwahn des NS-Staates noch einige Jahre verschont. Im Zweiten Weltkrieg aber beginnt das Hitler-Regime mit der Drangsalierung und Verfolgung der dortigen Migranten. Die chinesischen Männer dürfen bei Bombenalarm die Luftschutzbunker nicht aufsuchen, und als ihr Heimatland 1941 dem Deutschen Reich den Krieg erklärt und der diplomatische Schutz für sie fällt, kommt es zu ersten Razzien in chinesischen Kreisen.

Am 13. Mai 1944 fällt die Hamburger Gestapo schließlich mit mehreren Einheiten in das Viertel um die Schmuckstraße auf St. Pauli ein, durchkämmt Wohnungen und Lokale. Orchestriert wird die "Chinesenaktion" von Erich Hanisch, einem überzeugten Nationalsozialisten und Rassisten, der bis 1943 im besetzten Polen die Deportation jüdischer Menschen mitorganisiert hat und seither als Leiter der Ausländerüberwachung in Hamburg vor allem osteuropäische Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter verfolgt.

129 chinesische Männer lässt der Beamte ergreifen. Sie verschwinden im Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel, wo Hanisch seine Opfer persönlich brutal misshandelt und verhört. Etliche von ihnen werden später in ein Arbeitslager überstellt, wo mindestens 17 Männer umkommen.

Mit der Razzia rinnt das Leben aus dem Viertel an der Schmuckstraße. Jene Bewohner, die Verfolgung und Krieg überstehen, kehren zumeist nach 1945 in ihre alte Heimat zurück. Nur eine einzige chinesische Bar wird ihre Türen wieder öffnen: die "Hong-Kong Bar" am Hamburger Berg. Vom "Chop Shuy" in der Schmuckstraße Nr. 18 bleibt nur ein Foto, aufgenommen von einem unbekannten Fotografen, der um das Jahr 1925 das beliebte Kellerlokal in Hamburgs Chinatown samt dreier unbekannter Passanten ablichtet.