Ein Jahr hat 365 Tage zu 24 mal 3600 Sekunden. Meistens, jedenfalls. Manchmal wird der offiziellen, mit Atomuhren gemessenen Weltzeit (UTC) auch eine Schaltsekunde untergeschoben. Denn Atomuhren, die sich die physikalischen Eigenschaften von Cäsium-Atomen als Taktgeber zunutze machen, ticken anders als die Erde; deren Rotation um die eigene Achse verlangsamt sich kontinuierlich. Die astronomische Zeit (UT1) läuft also nicht ganz synchron mit der Atomzeit.

Nun beschlossen die Delegierten der Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM): Spätestens 2035 soll Schluss sein mit der Zeitanpassung. Tech-Unternehmen wie Google und Meta drängen ohnehin schon lange darauf. Denn die in unregelmäßigen Abständen eingefügten Sekunden stellen die Unternehmen immer wieder vor technische Herausforderungen.

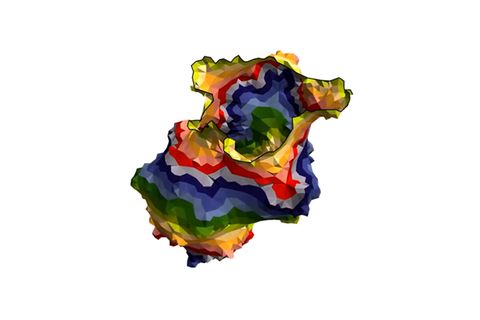

Dabei liegt die Unregelmäßigkeit in der Natur der Sache: Die Rotation der Erde um die eigene Achse verlangsamt sich – aber nicht exakt vorhersagbar. Einflussfaktoren sind der Mond, aber auch Bewegungen im flüssigen Erdinneren und Massenverschiebungen in der Erdkruste.

Aus diesem Grund wird die Schaltsekunde mit einem Vorlauf von nur einem halben Jahr angekündigt. Zudem gibt es keine internationale Norm, wie die Extra-Sekunden eingefügt werden. Ein schwer kalkulierbares Risiko für sicherheitsrelevante technische Anwendungen, die auf das gleichmäßige Ticken digitaler Uhren überall auf der Welt bauen. Darunter auch Finanzmärkte. Nach der Einfügung der Schaltsekunde im Jahr 2012 fielen reihenweise Server aus, Fluglinien mussten Dutzende Flüge streichen.

Kein Einfluss auf Biorhythmen – aber weitreichende Folgen für die Technik

Normalerweise handelt es sich bei Schaltsekunden um solche, die eingefügt werden, zuletzt am am 31. Dezember 2016. Im Jahr 2020 dagegen hatte sich die Erdrotation gegen den Trend beschleunigt. Nun könnte von der UTC-Zeit sogar eine Sekunde abgezogen werden – ein in der Geschichte der exakten Zeitmessung einmaliger Vorgang.

Ob die Sekunden abgezogen oder hinzugefügt werden, dürfte für die meisten Menschen jedoch bedeutungslos sein. Doch welche Konsequenzen die Entscheidung der CGPM für technische Anwendungen haben könnte, zeigt ein Beispiel: Während die USA, Frankreich und Kanada auf der Konferenz dafür plädiert hatten, die Schaltsekunde sogar schon vor 2035 zu streichen, votierte Russland dafür, sie erst 2040 auslaufen zu lassen – oder noch später. Der Grund dafür ist sein Satelliten-Navigationssystem GLONASS.

Während das amerikanische GPS Schaltsekunden komplett ignoriert, hängt die präzise Funktion der russischen Variante von Schaltsekunden ab. Ihr Wegfall könnte dazu führen, so sagt Felicitas Arias, die frühere Direktorin des International Bureau of Weights and Measures (BIPM), dass Russland neue Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen und neue Bodenstationen errichten muss.

Wann immer die Aussetzung der Schaltsekunde kommt: Sie soll für mindestens 100 Jahre gelten. In dieser Zeit werden die astronomische und die UTC-Zeit rund eine Minute auseinanderlaufen. Und dann? Arias hält es sogar für möglich, ganz auf die astronomisch korrekte Zeit zu verzichten – und eine einzige Welt-Zeit-Zone einzuführen. "Die Wissenschaft verwendet schon heute keine Lokal-Zeiten, wir sprechen in UTC."