Fast jede und jeder kennt diese Tage, an denen die Zeit kaum Konturen hat. Ein warmer Abend am See, Stimmen in der Luft, glucksendes Wasser. Die Sonne steht schräg, lässt die Wasseroberfläche funkeln, und alles fühlt sich unendlich leicht an. Später, beim Blick auf die Uhr, die Überraschung: Schon so spät? Die Stunden sind verflogen – wie ein Wimpernschlag im Strom des Lebens.

Dass die Zeit wie im Flug vergeht, erleben viele von uns wiederkehrend. Doch mindestens genauso oft scheint sie sich zu dehnen wie Kaugummi. Und im Laufe der Jahre geschieht etwas Seltsames: Während die Kindheitssommer endlos schienen, verstreicht das Erwachsenenleben im Rückblick oft erschreckend schnell.

Warum empfinden wir die Zeit so unterschiedlich? Von Moment zu Moment, aber auch über die Jahrzehnte hinweg?

Wie unser Gehirn den Moment formt

Die vielleicht grundlegendste Erkenntnis vorweg: Es gibt keine einzelne Uhr im Kopf. Kein neuronales Ticken, das wie ein Metronom die Sekunden zählt. Stattdessen erzeugt das Gehirn unser Zeitempfinden in einem komplexen Zusammenspiel aus Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Emotionen und Erregungszuständen.

Neurowissenschaftlich betrachtet feuern große Netzwerke von Nervenzellen in rhythmischen Mustern – sogenannten Oszillationen –, die je nach Wachheitsgrad und Reizsituation variieren. Im wachen Zustand schwingen die Hirnströme typischerweise in einem Takt von rund 25 Hertz – das entspricht einem Zeitraster von etwa 40 Millisekunden. Unter Narkose verschwinden diese Schwingungen, und mit ihnen das Erleben von Zeit. Zeitverarbeitung ist also ein Produkt aktiver Hirnprozesse – und damit anfällig für Täuschungen.

Wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis unser Gefühl von Zeit formen

Unser Gefühl von Zeit ist trügerisch, denn es hängt weniger von der objektiven Dauer eines Ereignisses ab, als davon, wie intensiv wir es wahrnehmen und erinnern. Im Zentrum stehen zwei Faktoren: Aufmerksamkeit und Gedächtnis.

Wenn wir uns langweilen oder in Routinen gefangen sind, passiert im Gehirn wenig Neues. Die Reize sind gleichförmig, das Erlebte wird kaum im Langzeitgedächtnis verankert. Im Moment wirkt die Zeit zäh – und im Rückblick bleibt sie seltsam leer. Anders bei intensiven Erlebnissen: Wenn wir voll konzentriert sind, wenn Emotionen im Spiel sind oder etwas zum ersten Mal geschieht, feuert das Gehirn auf Hochtouren. Die Eindrücke werden tief verarbeitet und im Gedächtnis gespeichert. Die Zeit verfliegt im Moment, doch im Nachhinein wirkt sie reich und lang.

Warum intensive Erfahrungen unsere Zeitwahrnehmung dehnen

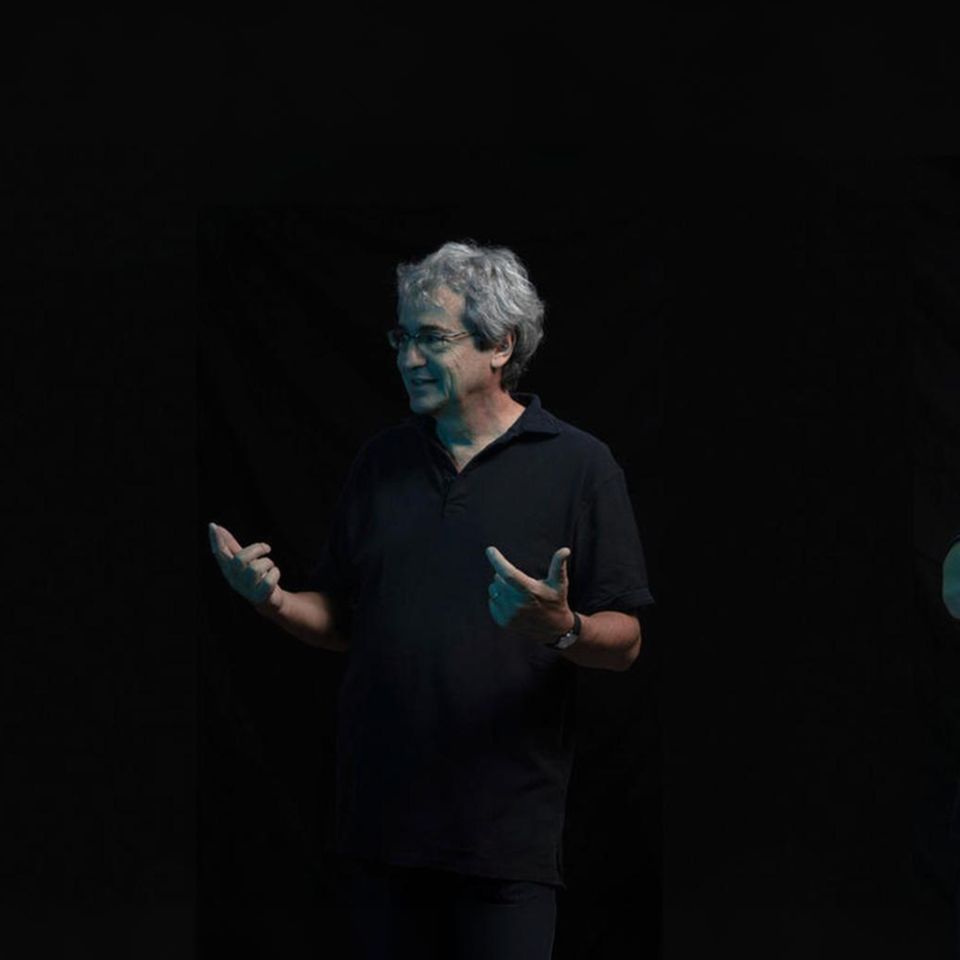

Der Neurowissenschaftler David Eagleman zeigte das eindrucksvoll in einem Experiment mit mutigen Probanden: Diese mussten aus großer Höhe in ein Netz springen – eine klassische Stresssituation, die oft als „Zeitlupe“ erlebt wird. Doch als Eagleman ihnen während des Falls Zahlen zeigte, die zu schnell für die normale Wahrnehmung waren, zeigte sich: Die Probanden konnten sie nach wie vor nicht lesen. Das Gehirn arbeitete also nicht schneller. Es speicherte die bedrohliche Situation nur intensiver ab – und ließ sie im Rückblick länger erscheinen.

Auch unser sogenanntes prospektives und retrospektives Zeiterleben erklärt solche Unterschiede. Während wir in einem spannenden Moment die Zeit gar nicht bemerken, wirkt dieselbe Phase im Rückblick lang, weil unser Gedächtnis viele Details erinnert. Bei monotonen Alltagssituationen ist es umgekehrt: Die Zeit zieht sich scheinbar – und bleibt dennoch ohne Spuren.

Ob die Zeit verstreicht oder verfliegt, hängt also stark davon ab, wie sehr wir präsent sind – und wie viele Spuren ein Ereignis im Gedächtnis hinterlässt.

Warum früher alles länger dauerte

Ein Fünfjähriger, der auf Weihnachten wartet, erlebt diese Zeitspanne wie eine halbe Ewigkeit. Ein Fünfzigjähriger hingegen hat das Gefühl, der Dezember vergeht im Galopp. Unser Zeitempfinden scheint sich im Lauf des Lebens also stark zu wandeln.

Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in der sogenannten proportionalen Zeitwahrnehmung. Ein Jahr macht für ein Kind einen gewaltigen Teil seines bisherigen Lebens aus – zwanzig Prozent bei einem Fünfjährigen. Für eine Fünfzigjährige hingegen ist es nur noch ein Fünfzigstel. Unbewusst vergleichen wir neue Zeiträume mit der bisherigen Lebensspanne – und erleben sie im Verhältnis kürzer.

Weshalb die Jahre mit dem Alter schneller verstreichen

Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Viel entscheidender ist, wie wir Zeit fühlen – und dieses Gefühl hängt stark davon ab, wie viele neue Eindrücke, Erfahrungen und Veränderungen wir in einer bestimmten Phase durchlaufen. Wer viel erlebt, dem erscheint die Zeit im Rückblick reich und ausgedehnt. Wer in Routinen versinkt, erlebt sie als flüchtig.

In der Kindheit ist alles neu: Die erste Zugfahrt, der erste Schultag, der erste Kuss. Das Gehirn arbeitet auf Hochtouren, um all diese Eindrücke zu verarbeiten und im Gedächtnis zu verankern. Diese Erinnerungen schaffen narrative Dichte – das Gefühl, dass diese Zeit reich und lang war.

Im Erwachsenenleben dagegen ähneln sich viele Tage: Der Arbeitsweg, der Supermarkt, das Sofa am Abend. Das Gehirn registriert weniger Neues, und was nicht als besonders wahrgenommen wird, landet seltener im Langzeitgedächtnis. Die Folge: Je weniger wir erinnern, desto kürzer erscheint uns die Zeitspanne im Nachhinein. Der Eindruck entsteht, sie sei „verflogen“.

Auch emotionale Färbung spielt eine Rolle: Erlebnisse, die uns aufwühlen oder fordern, brennen sich tiefer ein. Das erklärt, warum gerade Krisen oder Lebensumbrüche im Gedächtnis besonders lang wirken – auch wenn sie im Moment selbst oft zu schnell, zu überwältigend verlaufen.

Die Zeit vergeht wie im Flug – aber wir können sie verlangsamen

Wer also das Gefühl hat, dass die Jahre nur so dahinrasen, erlebt kein Naturgesetz, sondern ein neuropsychologisches Phänomen. Die gute Nachricht: Dieses Gefühl lässt sich beeinflussen. Neue Erfahrungen, bewusste Aufmerksamkeit und emotionale Tiefe verlangsamen die Zeitwahrnehmung, zumindest im Rückblick. Wer öfter aus Routinen ausbricht, etwas Neues lernt, auf Reisen geht oder seine Umgebung mit frischem Blick betrachtet, erzeugt mehr erinnerungswürdige Momente. Und dehnt so gefühlt seine Lebenszeit.

Auch Kinder haben deshalb so endlose Sommer, weil sie intensiv im Moment leben – neugierig, staunend, ganz da. Wer ihnen darin nacheifert, kann die flüchtige Zeit zumindest ein wenig zähmen. Die Zeit vergeht wie im Flug – ja. Aber wir sitzen mit im Cockpit.