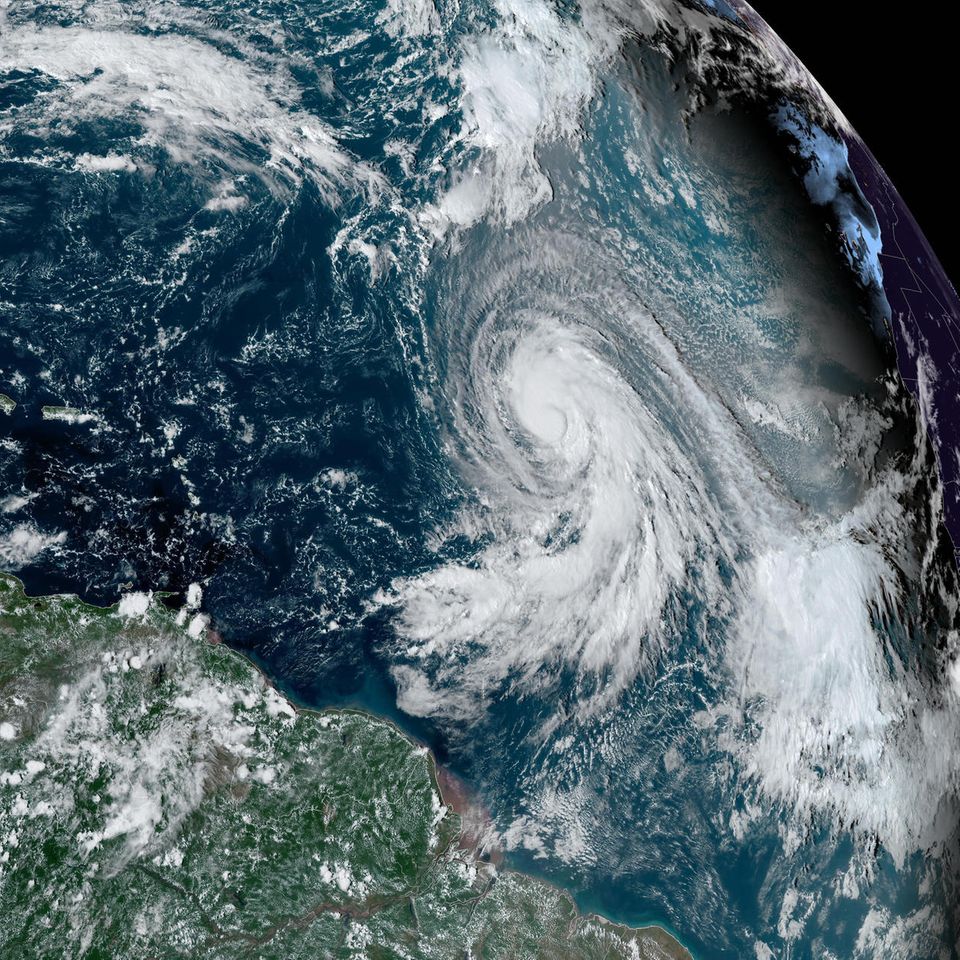

GEO: Immer wieder überschatten Naturkatastrophen Wahlkämpfe, wie derzeit in den USA. Werden solche Katastrophen auch immer häufiger für Wahlkampfzwecke inszeniert?

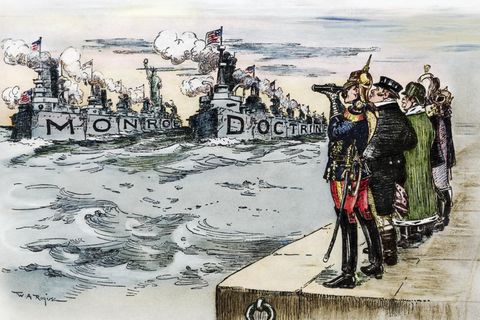

Prof. Paula Diehl: Naturkatastrophen sind schon immer für Wahlkampfzwecke eingesetzt worden, sowohl von regierenden Politikerinnen und Politikern als auch von oppositionellen. Neu ist, dass Politiker wie Trump dazu übergehen, im Rahmen von Naturkatastrophen Fake News zu verbreiten.

Trump hatte unter anderem behauptet, dass die derzeitige US-Vize-Präsidentin, Kamala Harris, das Geld der Katastrophenschutzbehörde FEMA für die Unterbringung illegaler Einwanderer ausgegeben habe.

Trump erfindet jeden Tag etwas anderes. Was ihn so gefährlich macht, ist die Verbindung von Fake News mit Populismus. Wirbelstürme, Hochwasser und ähnliche Ereignisse betreffen Menschen, die unter Umständen alles verloren haben, ihr Haus, Besitztümer, Angehörige. Das setzt ein besonderes Emotionalisierungspotential frei, das Populismus gut politisieren kann. Deshalb können Katastrophen für Populisten wie Trump eine Chance sein. Allerdings sind die Gelegenheiten zu Selbstinszenierung als Retter im Katastrophenfall für Oppositionspolitiker nicht so leicht gegeben wie für Regierende, sondern müssen mit viel Aufwand produziert werden. Das hat Trump bisher nicht gemacht, vielmehr blieb er dabei, gegenüber Harris und Biden Vorwürfe zu erheben.

Inszenieren sich denn Politiker heute anders als bei früheren Naturkatastrophen?

Nicht unbedingt, aber sie haben es mit einem anderen Publikum zu tun. Die Bilder von Helmut Schmidt bei der Hamburger Flutkatastrophe 1962, Gerhard Schröder 2002, Malu Dreyer 2021 bei dem Hochwasser an der Ahr, Scholz und Söder vor kurzem in Bayern folgen einer ähnlichen Struktur: die Verantwortungstragenden sind vor Ort, tragen passende Schuhe zu der Situation und zeigen, dass sie sich kümmern. Aber das Publikum weiß, dass alle Bilder der Politik Ergebnisse von Inszenierungen sind, auch wenn sie nicht unbedingt "falsch" sein mögen. Denn das heutige Publikum praktiziert Selbstinszenierung jedes Mal, wenn es Bilder von sich in sozialen Medien postet und dort etwas über sich erzählt. Unter diesen Bedingungen wird die "richtige" Inszenierung für Politiker*innen viel komplexer. Sie muss als authentisch gelten und zugleich als "gut gemacht" goutiert werden.

Zum Beispiel?

Um bei Malu Dreyer zu bleiben: Bei einem gemeinsamen Besuch im Hochwassergebiet stützte die Bundeskanzlerin Angela Merkel die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Das waren wirklich symbolträchtige Aufnahmen mitten am Katastrophenort, die Emotionen auslösen konnten.

Aber können Aufnahmen nicht schnell zu gespielt, zu gewollt wirken?

Das ist ja das Entscheidende: Schon mit dem zunehmenden Fernsehkonsum und erst recht durch die sozialen Medien haben wir alle ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie Bilder konstruiert werden. Jeder, der auf Instagram und anderen Netzwerken aktiv ist, setzt sich selbst in Szene. Die meisten Bürgerinnen und Bürger wissen also, dass Bilder von Politikern gestellt sind. Sie erwarten eine gute, professionelle Inszenierung. Die Kommentare auf soziale Medien und das Spiel mit Memes sind dafür gute Indizien. Authentizität bei einer Naturkatastrophe bedeutet heute, einen Sinn für den Ernst der Lage zu vermitteln, verbunden mit der richtigen Inszenierung. Das klingt einfacher, als es ist: Das Foto vom lachenden Kanzlerkandidaten und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet 2021 im Hochwassergebiet ist das beste Beispiel einer unangemessenen Inszenierung. Auch wenn die Geste nicht für das mediale Publikum bestimmt war und wahrscheinlich mit der Situation nichts zu tun hatte, blieb sie als im medialen Gedächtnis.

Angesichts des Klimawandels müssen wir mit einer Zunahme von Naturkatastrophen rechnen. Wird es für Politikerinnen und Politiker künftig immer wichtiger, sich vor Ort gekonnt selbst darzustellen?

Ja und nein. Naturkatastrophen werden aufgrund der Klimakrise häufiger; Politiker werden hier also zunehmend gefragt sein. Gleichzeitig könnte das bedeuten, dass Szenen von Politiker*innen zum Beispiel in Gummistiefeln zur Normalität werden. Das würde die Wirkmächtigkeit solcher Bilder aus Katastrophengebieten möglicherweise abschwächen.