Es war ein "hervorragend gelungener Besuch", sagt der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nach seiner Staatsreise in die Volksrepublik China der Wochenzeitung "Die Zeit". Vom 29. Oktober bis 2. November 1975, heute vor 50 Jahren, reist der SPD-Politiker als erster westdeutscher Regierungschef in das Reich der Mitte.

Nachdem Mao Zedong 1949 die Volksrepublik China ausruft, unterhält der neu gegründete Staat hauptsächlich diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion (UdSSR) und anderen sozialistischen Staaten. Deshalb ist es 1955 Otto Grotewohl, der damalige Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), der als erster Vertreter eines deutschen Staates in die Volksrepublik eingeladen wird.

Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und China sind lange distanziert. Es existieren über Jahrzehnte keine offiziellen diplomatischen Kontakte. Eine Wende folgt, als China und die Sowjetunion sich zerstreiten. Zwischen der Volksrepublik und der UdSSR schwelten von Beginn an Spannungen um die Führungsrolle innerhalb der kommunistischen Bewegung. Ende der 1960er-Jahre kommt es zum Zerwürfnis zwischen den sozialistischen Bruderstaaten. Auch deshalb nähert sich China dem zuvor gemiedenen Westen unter der Führung der USA schließlich an. Als erster amerikanischer Präsident reist Richard Nixon im Februar 1972 zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Volksrepublik. Danach nehmen viele westliche Staaten diplomatische Beziehungen mit China auf, die Bundesrepublik offiziell am 11. Oktober 1972.

Unter dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt eröffnet der westdeutsche Staat Botschaften in der Volksrepublik und schließt ein Handelsabkommen. Geplant ist auch ein Staatsbesuch. Aufgrund des Rücktritts von Willy Brandt im Mai 1974 ist es schließlich Helmut Schmidt, der Ende Oktober 1975 als erster Bundeskanzler nach China fliegt. Ein konservativer Oppositionspolitiker kommt dem sozialdemokratischen Kanzler zwar zuvor: Schon im Januar 1975 besuchte der damalige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß die Volksrepublik – allerdings nicht als Staatschef.

Staatsbankett mit Essstäbchen

Als der Flieger aus Bonn am Flughafen in Peking landet, werden die Westdeutschen mit einem Volksfest empfangen. 4000 Kinder mit Girlanden und Blumen tanzen vor Spruchbändern, auf denen in deutscher und chinesischer Sprache steht: "Wir begrüßen den Bundeskanzler Helmut Schmidt und seine Gattin herzlich!" Auch Hannelore "Loki" Schmidt gehört zu der rund 20-köpfigen Delegation aus Diplomaten und Wissenschaftlern. Fünf Tage lang erkunden sie China und führen bilaterale Gespräche, um die Zusammenarbeit der beiden Länder – vor allem wirtschaftlich – zu festigen.

Doch nicht Mao Zedong, der "überragende Führer" Chinas, begrüßt das westdeutsche Staatsoberhaupt am 29. Oktober. Der zweite Mann im Land, Deng Xiaoping, empfängt Schmidt zum Staatsbankett in der Großen Halle des Volkes auf der Westseite des Tian’anmen-Platzes. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem geröstete Krebse und Ente mit Walnüssen; gegessen wird mit Essstäbchen – so das Protokoll.

Nach dem Festmahl spricht der 1,57 Meter große Deng Xiaoping auf einem Podest von einem "großen Ereignis in den Beziehungen der beiden Staaten", er lobt den "Schöpfergeist" der Deutschen und beteuert, dass "das chinesische Volk von jeher ein freundschaftliches Gefühl" gegenüber der westdeutschen Nation hatte. Zudem schimpft er über Leonid Breschnew, den damaligen Staatschef der Sowjetunion – was der Dolmetscher wohl nicht alles ganz korrekt ins Deutsche übersetzt.

Am Morgen folgen diplomatische Gespräche: Hinter verschlossenen Türen soll Deng Xiaoping weiter gegen die Sowjets gestichelt haben, während der Kanzler Strichmännchen malt, wie der mitgereiste "Zeit"-Korrespondent Theo Sommer später berichtet.

Im Dialog mit Mao

Viele Beobachter fragen sich damals, ob Schmidt auch eine Audienz beim ersten Mann Chinas bekommen wird. Gegen ein solches Zusammentreffen sprechen weniger politische als gesundheitliche Faktoren: 1975 ist Mao 81 Jahre alt. "Er kann stehen, doch beim Hinsetzen und Aufstehen muss er sich helfen lassen. Der Mund steht offen, die Kinnlade hängt herunter, das Gesicht ist maskenhaft starr – das Antlitz eines Greises", beschreibt der "Zeit"-Korrespondent den Zustand des chinesischen Staatsoberhaupts.

Am Nachmittag des zweiten Reisetages, am 31. Oktober, kommt es kurzfristig doch zu einem Treffen: Das chinesische Staatsfernsehen überträgt die Begrüßungsszene, dann ziehen sich der marxistisch-leninistische Revolutionsführer und der Sozialdemokrat für einen rund 100-minütigen Dialog in einen der Paläste der einstigen Verbotenen Stadt zurück. Den mitgereisten Journalisten verrät der Kanzler keine Details über das Spitzengespräch: "Das gehört sich nicht. Das schreibt man vielleicht in 20 Jahren mal in seine Memoiren," so Schmidt. Und so erfährt die Öffentlichkeit erst viel später Einzelheiten: Man unterhielt sich über Kant, Haeckel und Clausewitz und sprach dann über Politik: Die Russen seien keine Leninisten mehr, soll Mao bedauert haben.

Gesten der Annäherung

Auch Kultur steht auf dem Reiseplan: Loki und Helmut Schmidt besuchen in der Pekingoper eine Aufführung des "Azaleenberg", besichtigen den Kaiserpalast, die Verbotene Stadt, die Chinesische Mauer, die Muster-Volkskommune Roter Stern, eine Pekinger Produktionsgesellschaft und die Nanjing-Jangtse-Brücke.

Am letzten Abend sind die Westdeutschen zu einer Gala in Ürümqi geladen. In der Hauptstadt des uigurischen Gebietes Xinjiang erhält Helmut Schmidt als Geschenk eine landesübliche Kopfbedeckung. Zum Abschied bedankt er sich mit den Worten: "Ich bin überzeugt, dass sich nach diesem Besuch die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen, aber auch zwischen den beiden Völkern enger gestalten werden. Dazu gehören jedoch ein intensiverer politischer Austausch und die Förderung des wirtschaftlichen Austausches ebenso wie der kulturelle Austausch. Wir finden Ihre Kappen sehr schön, aber das allein ist noch nicht genug."

Schmidt jedenfalls hat nach dieser Reise noch nicht genug vom Reich der Mitte: Noch viele Male reist der Sozialdemokrat – vor allem nach seiner Kanzlerschaft – in die Volksrepublik. Das bringt ihm bei Kritikern den ironischen Ruf eines "China-Verstehers" ein. Mao Zedong stirbt weniger als zwölf Monate nach dem Besuch des Kanzlers am 9. September 1976.

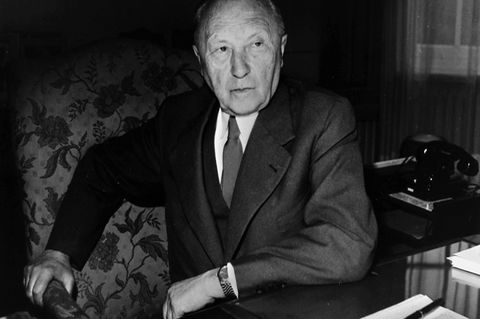

![Der erste Vorsitzende der CDU in der britischen Besatzungszone, Konrad Adenauer (M), bei einer konstituierenden Versammlung des Parlamentarischen Rates in der Pädagogischen Akademie in Bonn am 02.09.1948. [dpabilderarchiv] Konrad Adenauer bei der konstituierenden Versammlung des Parlamentarischen Rates](https://image.geo.de/35043546/t/CQ/v2/w480/r1.5/-/a-picture-1304326313.jpg)