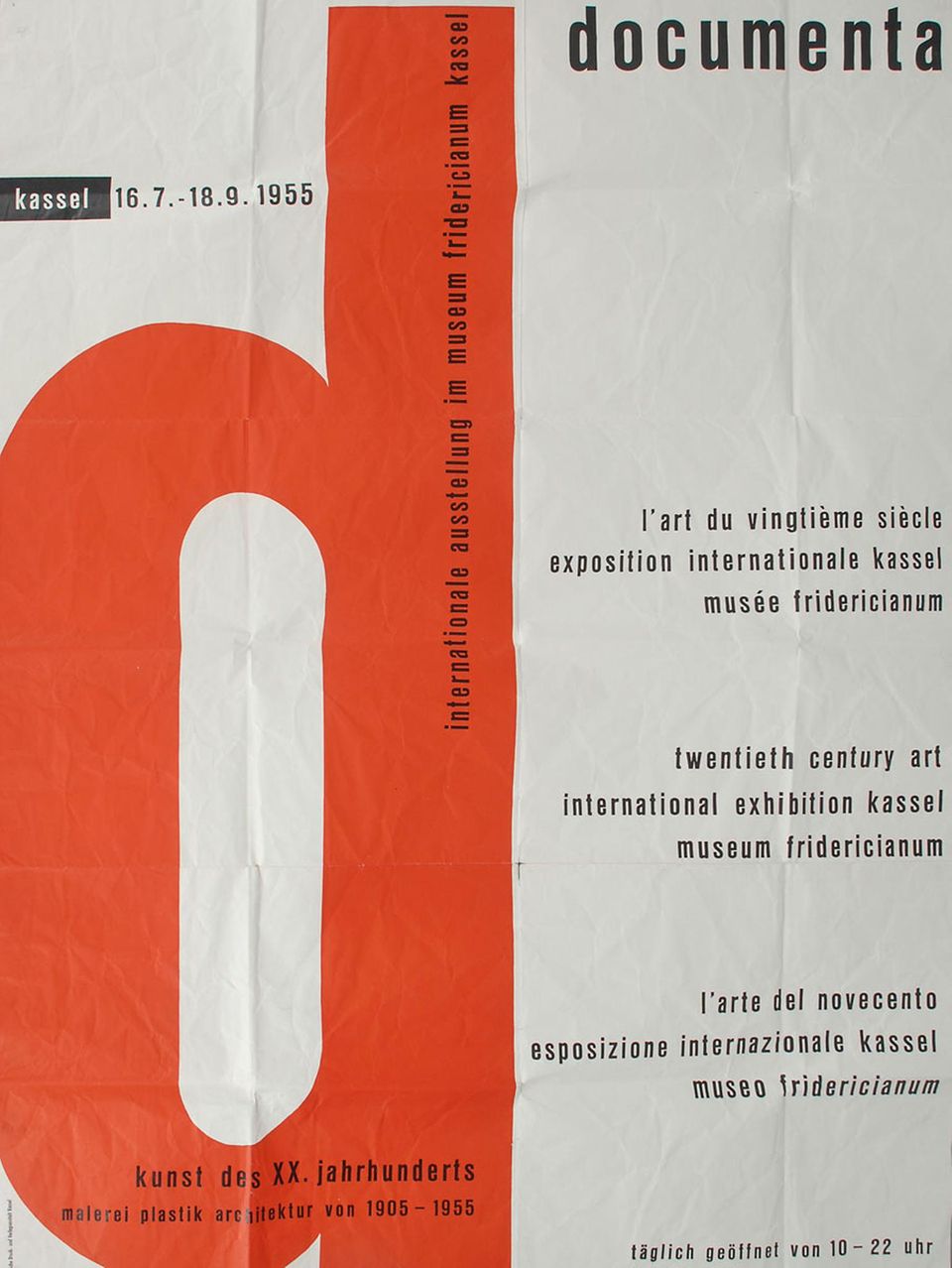

"Komm sofort!! Du musst es sehen", soll der deutsche Künstler Hans Jürgen von der Wense im Juli 1955 an eine Freundin geschrieben haben. "Ein gewaltiges, übergewaltiges Erlebnis!!!" erwarte sie in seiner ehemaligen Wahlheimat Kassel auf der ersten documenta. Vom 15. Juli bis 18. September 1955 fand die Kunstschau dort erstmals statt. Heute ist die documenta die weltweit bedeutendste zyklische Großausstellung für zeitgenössische Kunst. Wie wurde die westdeutsche Stadt zum Zentrum der Gegenwartskunst?

Kassel, der Krieg und die Kunst

Zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lag Kassel, wie viele deutsche Städte, immer noch in Trümmern. Teile der Stadt waren bei einem Bombenangriff vom 22. Oktober 1943 zerstört worden. Alliierte Flieger warfen in der Nacht in kurzer Zeit etwa 400.000 Stabbrandbomben ab. Dabei wurden rund 80 Prozent der Gebäude, darunter fast die gesamte Altstadt, beschädigt. Auch Mitte der 1950er-Jahre waren vom einst imposanten Fridericianum am Kassler Friedrichsplatz, das 1944 komplett ausgebrannt war, nur die Umfassungsmauern und der Zwehrenturm übrig.

Jahrhundertelang war das Fridericianum ein Ort der Kunst gewesen: Im Auftrag des Landgrafen Friedrich II. von Hessen hatte der Architekt Simon Louis du Ry den Bau im Stil des Klassizismus mitten in der Innenstadt errichtet. Im Sinne der Aufklärung war das Gebäude als eine Art Museum konzipiert, in dem die bürgerliche Öffentlichkeit ab 1779 die Kunstsammlung des Landgrafen betrachten konnte.

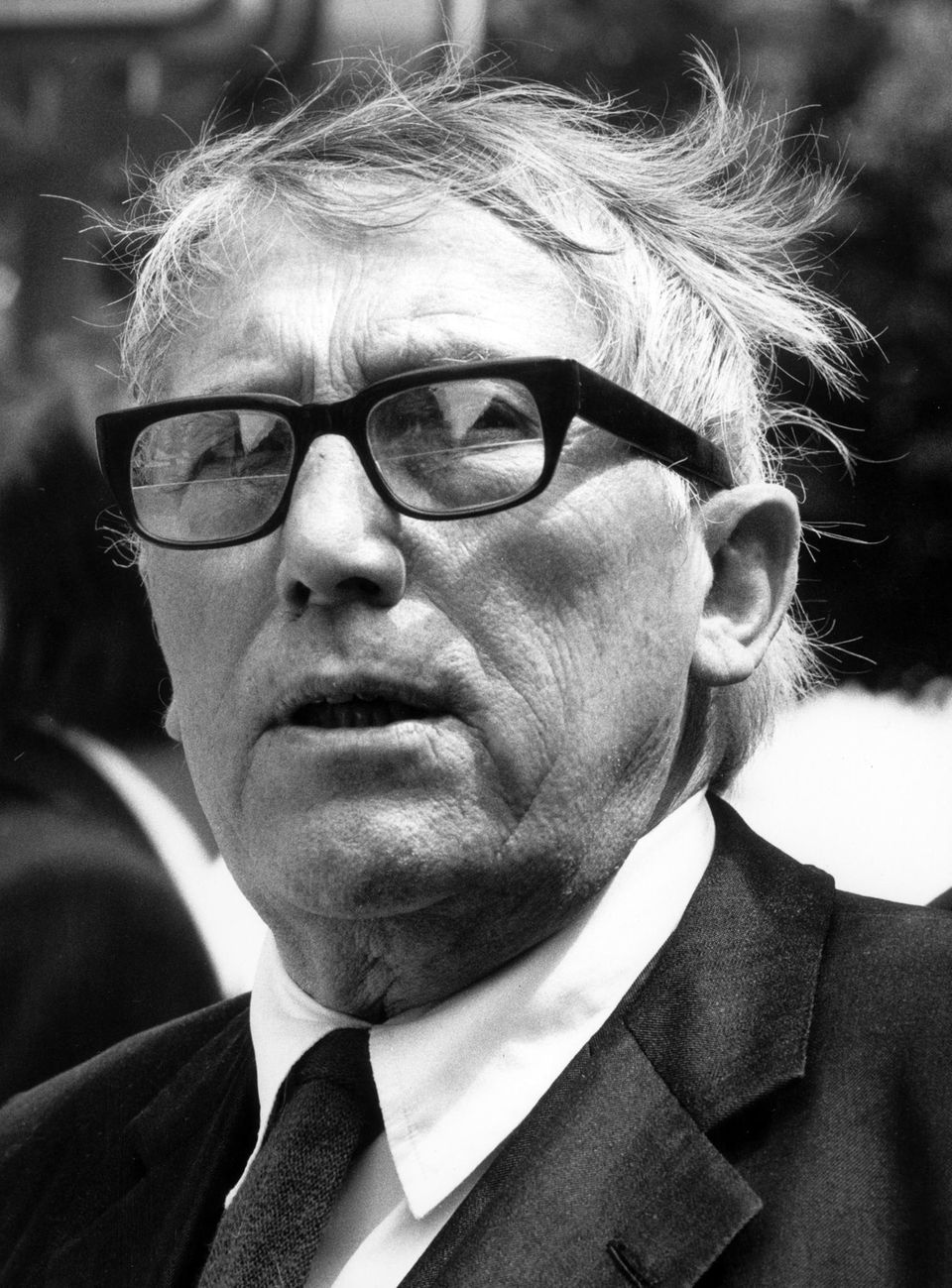

Heute gilt der Bau als die älteste Kunsthalle Europas. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bauwerk eine Ruine. Auch noch 1955, als ein Visionär die Kunst zurück ins Fridericianum holte: der Kassler Künstler Arnold Bode.

Arnold Bode: Gründungsvater der documenta

Bode war 1900 in Kassel geboren worden. Seine Eltern betrieben eine Zimmerei in der Stadt. Ab 1919, nach dem Militärdienst im Ersten Weltkrieg, studierte Bode Malerei und Grafik an der örtlichen Kunstakademie. 1927 wurde er Mitgründer der Kasseler Sezession, nahm als Mitorganisator und Ausstellender an der Jubiläumsschau "150 Jahre Casseler Kunstakademie" in der Orangerie teil. Zwei Jahre später trat er in die SPD ein.

Ab 1930 arbeitete Bode als Dozent am Städtischen Werklehrer-Seminar in Berlin und vernetzte sich in der Kunstszene der Hauptstadt. Doch 1933 folgte das Ende seiner Arbeit als Künstler, Bode erhielt von den Nationalsozialisten Berufsverbot, seine Werke wurden teilweise zerstört und sein Name aus öffentlichen Kunsthäusern, Galerien und Museen verbannt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Bode eingezogen und kämpfte in Frankreich. Ein großer Teil seiner Werke wurde bei den Bombenangriffen auf Kassel zerstört.

Kurz nach Kriegsende organisierte Bode bereits wieder Ausstellungen in Kassel. Um Geld zu verdienen, entwarf er Möbel. Doch eigentlich träumte er bereits von einer internationalen Großausstellung moderner Kunst in Deutschland, einer Weltkunstschau, ähnlich der Armory Show in New York. Als für 1955 die Bundesgartenschau in Kassel geplant wurde, bot sich für Bode die Gelegenheit. Die Schau sollte den Wiederaufbau der zerstörten Stadt anschieben, dafür wurde Kassel mit Bäumen, Büchsen und Blumen bepflanzt. Kassel lag nahe der innerdeutschen Grenze. Wohl nicht ohne Grund, wurde die Stadt für die Bundesgartenschau ausgewählt. Vermutlich sollte damit auch die Botschaft an die DDR geschickt werden, wie schnell Wiederaufbau und Moderierung in der BRD vorangingen.

"Sinnbild für die deutsche Bildungskatastrophe"

Bode initiierte eine Begleitausstellung zur Gartenschau: Sie sollte Werke moderner Kunst dokumentieren und so "die Wurzeln des gegenwärtigen Kunstschaffens auf allen Gebieten sichtbar machen", schrieb Bode in einem Exposé. Daher leitete sich auch der Ausstellungstitel ab: "documenta. kunst des XX. jahrhunderts". Im Mittelpunkt standen Kunstschaffende, die in der NS-Zeit verfemt waren. Vor allem die mehr als 100 Künstler der Moderne, deren abstrakte, modernistische, gesellschaftskritische oder politische Kunstwerke 1937 in der NS-Ausstellung "Entartete Kunst" in München zu sehen waren. Bode wollte diese Kunst wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, hier gab es "Nachholbedarf", so Bode.

Als Ausstellungsort für die documenta 1 wählte Bode das Fridericianum. Dafür wurde die Ruine notdürftig wieder instand gesetzt: Die unverputzten, weiß gekalkten Wände waren Teil des Ausstellungsdesigns. "Ein passenderes Sinnbild für die deutsche Bildungskatastrophe, die Bode mit der documenta reparieren wollte, hätte sich kaum finden lassen können", heißt es auf der Webseite der documenta. Es sollte mehrere Jahrzehnte dauern, bis das Fridericianum 1982 vollständig saniert war.

Abstrakte Skulpturen von Hans Arp oder von Raymond Duchamp-Villon, Mobiles von Alexander Calder sowie Malereien von Max Beckmann, Otto Dix, Pablo Picasso: Insgesamt wurden 670 Werke von 148 Kunstschaffenden vor allem aus Deutschland, Frankreich und Italien nach Kassel geholt. Nur wenige Werke von Künstlerinnen wie Barbara Hepworth, Paula Modersohn-Becker, Emy Roeder, Maria Helena Vieira da Silva und Sophie Taeuber-Arp schafften es in die Ausstellung. Auch Werke jüdischer Künstler wie Max Liebermann oder Felix Nussbaum fehlten weitestgehend.

Am 15. Juli 1955, vor 70 Jahren, eröffnete Werner Haftmann, neben Bode künstlerischer Leiter der ersten documenta, die Ausstellung im Fridericianum. Haftmanns NS-Vergangenheit war lange ein blinder Fleck der westdeutschen Kunstpolitik. Der Historiker Carlo Gentile deckte vor wenigen Jahren auf, dass Haftmann während des Zweiten Weltkrieges Partisanen gefoltert und Zivilisten ermordet hatte. Zudem waren Haftmann und mehrere Mitarbeiter der ersten documenta NSDAP-Mitglieder gewesen.

Hunderttausende strömen nach Kassel

100 Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher Werke der modernen Kunst, vor allem im Stil des Expressionismus, des Futurismus, des Konstruktivismus und des Kubismus bestaunen. In dieser Zeit besuchten 130.000 Menschen die documenta, eine verhältnismäßig hohe Zahl; Kassel hatte damals selbst nur etwa 190.000 Einwohner. Die documenta war ein Publikumsmagnet. Und sollte es bleiben. Erst alle vier, später alle fünf Jahre, öffnet die Kunstschau seitdem in der Stadt. 2022 besuchten rund 738.000 Kunstliebende Kassel und das trotz der anhaltenden Coronapandemie. Nicht auszuschließen, dass die documenta 2027 die Millionenmarke knackt.