Die Bilder und Videos, die seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas-Terroristen auf Israel um die Welt gehen, sind unvorstellbar grausam. An der Zivilbevölkerung werden Massaker verübt. Und wir alle können die Gräueltaten quasi miterleben. Über Videos, die auf Sozialen Netzwerken hochgeladen werden, kommt der Horror plötzlich ganz nah an einen heran. Zu sehen sind Exekutionen, tote Kinder.

Bereits für uns Erwachsene sind diese Bilder nur schwer zu ertragen. Teils schützen wir uns vor ihnen, schauen bewusst weg oder sehen uns nicht alle Details an. Doch wer dieser Tage auf Sozialen Medien wie TikTok unterwegs ist, bekommt die grausamen Clips per Newsfeed auch völlig ungefragt auf den Bildschirm. So gelangen die Inhalte auch ungefiltert in das Blickfeld von Kindern und Jugendlichen. Wie geht man als Mutter oder Vater damit um? Lassen sich Kinder vor brutalen Inhalten im Netz schützen?

Videos aus Israel: Kinder sind überfordert

"Die Kindheit ist ein besonders schützenswerter Raum", sagt Mediencoach Dr. Iren Schulz im Gespräch mit GEO. "Die globale Nachrichtenlage der letzten Jahre mit Klimawandel, Flutkatastrophen, Corona und dem Krieg in der Ukraine bedeutet für Kinder und Jugendliche grundsätzlich eine große geistige und emotionale Überforderung."

Und nun kommt eine ganze Flut an grausamen Bildern hinzu, die über den Angriff der Hamas auf Israel im Netz kursieren – ohne jegliche Einordnung. "Wenn junge Teenager mit solchen Inhalten konfrontiert werden, entsteht bei vielen eine ganz unmittelbare Angst", sagt Schulz. Kinder und Teenager stellen sich dann Fragen wie: "Kann mir das auch passieren? Wie nah ist das eigentlich? Sterben da wirklich Kinder?"

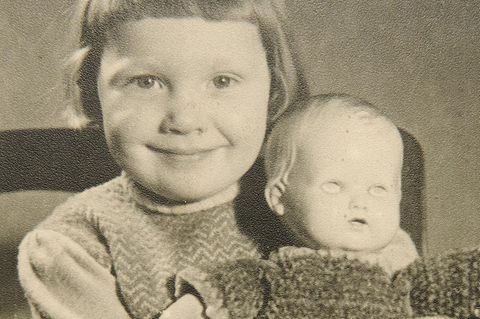

"Kleine Kinder im Grundschulalter sollten so etwas noch gar nicht mitbekommen", so die Medienpädagogin. Bereits die konventionelle Berichterstattung im TV sei heutzutage sehr drastisch und für diese Altersgruppe nicht geeignet. Auch wenn man in der Gegenwart von Grundschulkindern einfach nur über die schreckliche Lage mit anderen Erwachsenen rede, könne dies die Kinder belasten und zu Sorgen führen.

Entscheidend ist, miteinander ins Gespräch zu kommen

Gleichzeitig sei es aber auch nicht sinnvoll, eine vermeintlich heile Welt zu konstruieren, um Heranwachsende von allen Herausforderungen und Problemen zu bewahren. Denn junge Menschen würden es spüren, wenn die Eltern etwas beschäftige, so Schulz. "Bekommen die Kinder von den Gesprächen der Erwachsenen etwas mit, sollte man sie daher ruhig einbinden, ihnen auf eine altersangemessene Art erklären, was passiert ist." Um den richtigen Ton zu treffen, könne es helfen, sich an spezielle Nachrichtensendungen für Kinder aus TV und Internet (etwa die Kindernachrichten "logo!") zu orientieren.

Ab einem gewissen Alter könne man sich dann gemeinsam mit dem Kind geeignete Nachrichten-Formate im TV ansehen. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, sei sehr individuell. Eltern müssten einschätzen, wie gut ihr Nachwuchs mit belastenden Themen umgehen könne, wie sehr er bereit sei, über das Gesehene ins Gespräch zu kommen. Denn wichtig sei stets, dass Erwachsene Kontext bieten und einordnen: etwa, dass der Krieg nicht vor der eigenen Haustür tobt, dass wir hier bei uns sicher sind, keine Angst haben müssen. Und worum es bei Krisen genau geht.

Teenager schützen bedeutet, sie zu sensibilisieren

Bei Teenagern ist die Lage schon schwieriger. Klar würden Eltern gern verhindern, dass ihre 14-, 15-, 16-Jährigen drastische Videos über den Terrror zu Gesicht bekommen. Doch die haben ein eigenes Smartphone – und die Clips aus Israel fluten derzeit nahezu alle sozialen Kanäle im Netz. Vor allem die App TikTok ist beliebt unter Jugendlichen. Kinder dürfen sie offiziell erst ab einem Alter von dreizehn Jahren auf ihrem Smartphone installieren. Häufig sind sie aber deutlich früher angemeldet.

Zwar können Eltern ihr eigenes TikTok-Konto mit dem ihres Teenagers verbinden und somit Inhalte ein Stück weit kontrollieren. Außerdem werden Videos, welche gegen die Richtlinien verstoßen, theoretisch von der App entfernt. Doch wer glaubt, damit seien Jugendliche ausreichend geschützt, irrt. Zum einen kann das Entfernen sehr lange dauern, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" ermittelt hat. Zum anderen teilen derzeit so viele Mitglieder die Videos aus Israel, dass die entsetzlichen Inhalte schließlich so oder so in den meisten Feeds landen. Was also tun? TikTok gänzlich verbieten?

Gewaltvideos aus Israel: Bei manchen führt das Gesehene zu Schlafstörungen und Angst

Keine gute Idee, findet Iren Schulz. Besser sei es, offen und vor allem präventiv mit Töchtern und Söhnen über die Gefahr zu sprechen, sie zu sensibilisieren. Etwa, indem man sagt: "Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass momentan schreckliche Videos und Bilder von grausamen Verbrechen unterwegs sind. Wenn du so etwas sieht, schau bitte sofort weg und klicke weiter. Und sprich mit uns. Ich möchte nicht, dass Du derartige Bilder siehst. Nicht, weil ich dir etwas verbieten will, sondern weil ich dich schützen möchte".

Es stimme zwar, dass bereits viele Teenager in der Lage seien, sich von Horrorbildern zu distanzieren, sie nicht zu sehr an sich heranzulassen. Doch das gelte eben nicht für alle. "Bei manchen Jungen und Mädchen kann das Gesehene zu Ängsten, Schlafstörungen und Alpträumen führen." In einigen Fällen sei dann auch psychologische Hilfe nötig. Dass Jugendliche sich hin und wieder feixend und johlend Gewaltvideos auf dem Schulhof vorspielen, sei da kein Widerspruch. In jungen Jahren will man austesten, was man aushalten kann, sich beweisen. "Diese Grenzen auszutesten gehört zur Entwicklung dazu", so Schulz. Doch man dürfe sich nicht täuschen: Untersuchungen zeigen, dass Clips mit Enthauptungen oder Tierquälerei Kinder und auch Teenager ebenso verstören wie Erwachsene.

Wer versteht, fühlt sich weniger ausgeliefert

Umso wichtiger ist es, seine Töchter und Söhne aktiv anzusprechen, dem Grauen einen Kontext zu geben, so Schulz. Denn wer Zusammenhänge verstehe, wer einordnen könne, der fühle sich auch weniger ausgeliefert. Es könne schon helfen, zu erläutern, aus welchen Gründen manche Menschen einander hassen würden, dass Konflikte zuweilen eskalieren und im Extremfall zu grausamer Gewalt führen. "Auch profitieren gerade Kindern davon, wenn sie das Gefühl haben, etwas tun zu können – und sei es nur, dass man zusammen in die Kirche geht, eine Kerze anzündet oder eine Petition unterschreibt", so Schulz. Handeln sei immer besser als bloßes Zuschauen. Denn so könne man der Ohnmacht etwas entgegensetzen.

Ermutigend für Eltern ist vielleicht auch die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche nicht zwingend Interesse haben, ungefragt und zu jeder Zeit brutale Inhalte zu konsumieren. "Wenn man ihnen diese Videos etwa im Rahmen von Studien zeigt, wollen sie die eher nicht sehen", sagt Iren Schulz. "Meine Tochter ist jetzt 13 Jahre alt. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, hat sie sich wirklich aktiv dagegen gewehrt, zu viel davon in den Sozialen Medien angezeigt zu bekommen.“

Seine Kinder genau dabei zu unterstützen, ist vielleicht das Wertvollste, was man als Mutter oder Vater in dieser Situation unternehmen kann.

Dr. Iren Schulz unterstützt mit ihrer Expertise die Initiative "Schau hin", die Eltern Fachwissen und Tipps für eine gute Medienbegleitung zur Verfügung stellt. Eltern erfahren hier ebenfalls, wie man mit seinen Kindern Krieg, Terror und Leid bespricht.