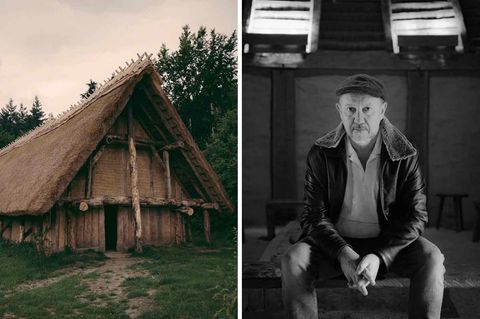

GEO: Herr Professor Sommer, das Buch, das Sie gemeinsam mit dem Historiker und Verlagslektor Stefan von der Lahr geschrieben haben, heißt: "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram." Ist das noch Wissenschaft oder schon Geschichts-Boulevardismus?

Prof. Michael Sommer: In unserem Buch steckt natürlich viel Wissenschaft, aber es ist keine Wissenschaft. Ich würde das als Wissenschaftskommunikation bezeichnen: Wir geben uns Mühe, sozusagen barrierefreien Zugang zur Antike zu ermöglichen, also Menschen für diese Epoche zu interessieren, die sich nicht ständig mit den Römern beschäftigen oder griechische Sagen lesen.

Aber verdecken 350 Seiten Gewaltgeschichte nicht all die anderen Aspekte der Antike – Kunst, Architektur, Religion, und auch ihre unbestrittenen Errungenschaften?

Wir leugnen ja nicht, dass es Errungenschaften in der Antike gab. Und auch das ist eine Erkenntnis aus unserem Buch: Die Menschen in der Antike schlugen sich nicht nur permanent die Köpfe ein, sondern dachten auch sehr intensiv darüber nach, wie sich Gewalt überwinden und ein friedliches Zusammenleben organisieren lässt.

Insgesamt aber schildern Sie die Antike als eine Zeit, in der Kriegsverbrechen, blutige Unterhaltungsspiele und tödliche Verschwörungen quasi alltäglich waren. Woher rührte diese Gewalt?