In den dreißiger Jahren stellte das »Paris des Ostens« an Eleganz und Exaltiertheit europäische Vorbilder in den Schatten. Mit Beginn der Kulturrevolution 1966 bekam die Stadt den Hass der Kommunisten zu spüren - weltoffen, bourgeois und »dekadent« stand sie für alles, was Mao ablehnte. Jahrzehntelanger erzwungener Stillstand war die Folge. Seit Deng Xiaoping die Hinwendung zur Marktwirtschaft einläutete, gibt es für Shanghai kein Halten mehr auf dem großen Sprung nach vorn, zur Megacity für das neue Jahrtausend.

China war jahrzehntelang wie ein Haus ohne Fenster. Jetzt sind plötzlich hundert Fenster auf einmal offen, und man weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll.« Coco ist nach »Autumn Leaves« von der Bühne gekommen, um mit mir zu reden. Es hat ihm ohnehin kaum jemand zugehört an diesem Sonntagabend im »Pu-J's«, der schicken Diskothek im Jin Mao Tower, dem spektakulärsten Neubau von Shanghai. Die reichen Shanghaier mit ihren jungen Freundinnen interessieren sich mehr für die Karaoke-Bars im ersten Stock, die Kellnerinnen für den Umsatz, die Amerikaner für die hübschen Chinesinnen am Nebentisch.

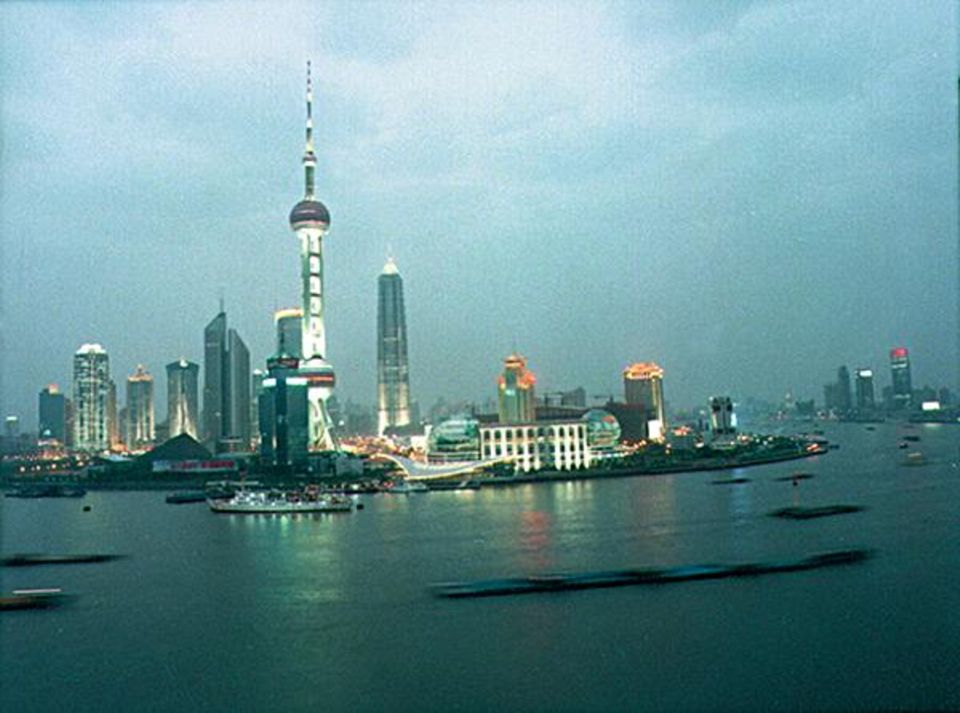

Dabei ist Coco durchaus eine Sehenswürdigkeit: Ein schwuler Jazzsänger, der mit Silberschmuck und Lidstrich im selbst entworfenen Rock auftritt - das war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Damals hieß Coco noch Zhao Ke und kam aus der Provinz Hunan nach Shanghai, um am Konservatorium Gesang zu studieren. Seither hat die Stadt sich so gründlich verändert, als wolle sie den Nobelpreis für Wandlung bekommen. »Manchmal verschwinden über Nacht ganze Viertel«, sagt Coco, »morgens erkennst du die Straßen und Plätze nicht wieder, auf denen du gestern noch unterwegs warst.« 2400 Hochhäuser wurden hochgezogen, fast 30000 Quadratkilometer neu bebaut - eine Fläche so groß wie Belgien. Verglichen damit wirkt die deutsche Großbaustelle Berlin geradezu bescheiden. In Shanghai schaffen vier Millionen Wanderarbeiter rund um die Uhr für das Projekt Zukunft - mehr als Berlin Einwohner hat.

Hongkong, Singapur, Tokio war gestern

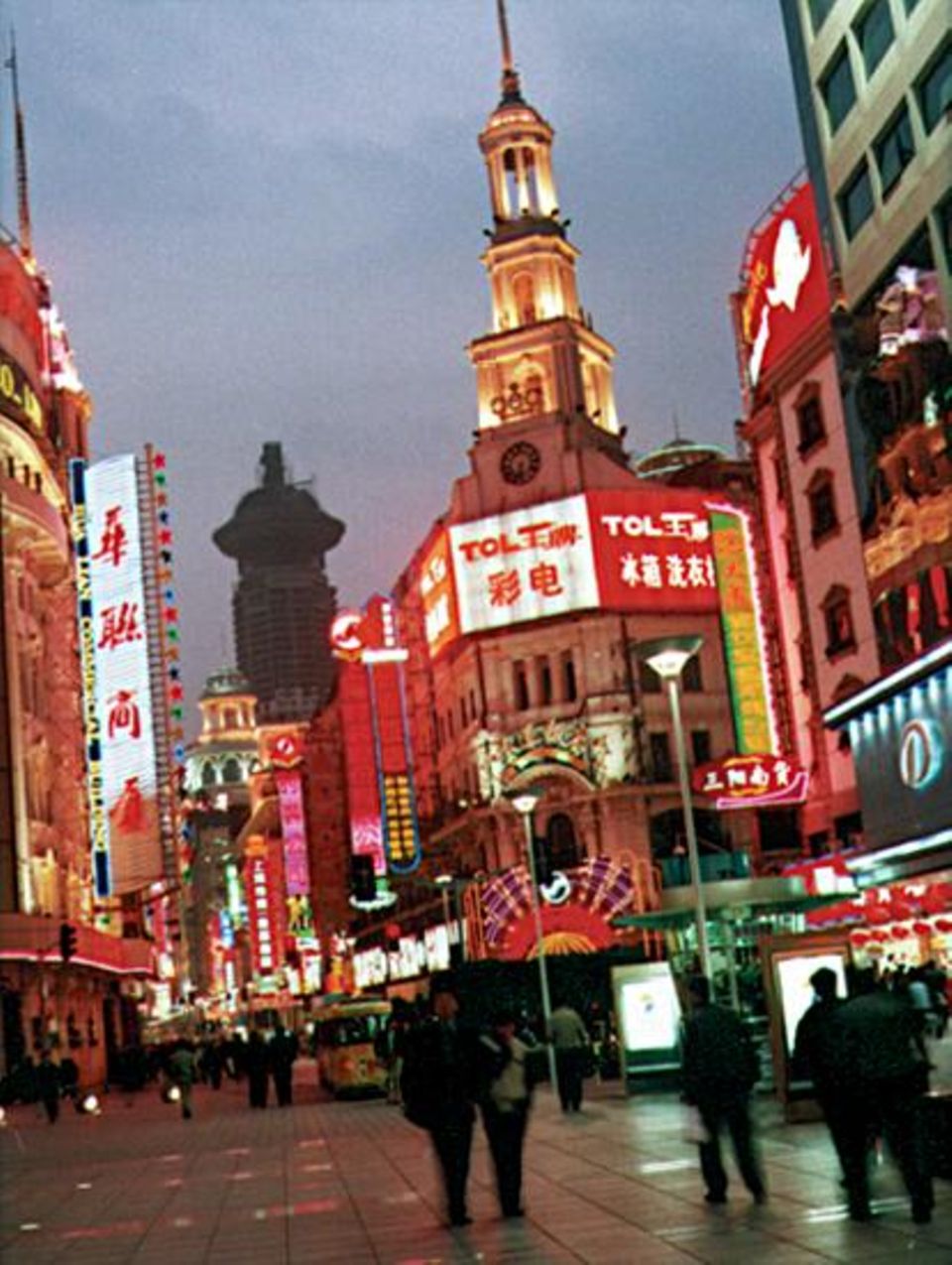

Seit Deng Xiaoping 1990 verkündete, Shanghai solle die wirtschaftliche Vorherrschaft im Land und am besten in ganz Asien übernehmen, macht man hier Ernst mit dem Fortschritt. Hongkong, Singapur, Tokio? Das war gestern. Die Zukunft heißt Shanghai. New York ist das Vorbild. Schon spürt man in den trendy Restaurants »T 8«, »M on the Bund« oder »Face« den Glamour einer Weltstadt, der Erinnerungen an das mondäne Shanghai der dreißiger Jahre wachruft. Schon glitzert die Nanjing Lu mit der Madison Avenue um die Wette, reiht Konsumpaläste aneinander, in denen Boss, Calvin Klein, Armani und andere Statthalter westlicher Dekadenz ihre Preziosen ausstellen; schon streckt der Krake Kapitalismus mit über 2000 Joint-Ventures seine Fangarme ins Reich der Mitte - mehr als 30 Milliarden US-Dollar haben ausländische Firmen allein in Pudong, der Wirtschafts-Sonderzone jenseits des Huangpu-Flusses investiert.

In Shanghai mischen sich die Welten. Vieles ist Westlern vertraut: die Kolonialhäuser an der legendären Uferstraße Bund, Teenager in Jeans, die sich bei »Kentucky Fried Chicken« um Pepsidosen mit David-Beckham-Foto balgen. Für anderes braucht man einen Übersetzer. Warum tragen Männer trotz der Hitze vier Pullover übereinander? »Um zu zeigen, dass sie wohlhabend sind«, erklärt der Sänger Coco. Warum gehen Frauen im Schlafanzug einkaufen? »Viele Shanghaier haben weder Bad noch Waschmaschine, sie können sich auch an heißen Sommertagen nicht mehrmals umziehen. Wenn sie aus dem Badehaus kommen, gehen sie in ihrer Nachtwäsche nach Hause.«

Leben in der Metropole

Ein Spaziergang durch die Altstadt wird zur Zeitreise. Es stinkt zwischen den Shikumen, den traditionellen Steinhäusern, die im Schatten der Wolkenkratzer stehen. Eine Frau leert ihren Nachttopf in der Sammelstelle, einem kleinen Verschlag am Ende der Gasse. 15, 20 Menschen wohnen in einem Haus, ein Zimmer pro Familie, keine sanitären Anlagen, die Küche teilen sich alle. Auf sechs Quadratmetern haben vier Familien ihre Tassen und Teller gestapelt, vier Wasserhähne hängen über dem Waschbecken, jeder mit einem speziellen Schraubschlüssel zu bedienen oder mit einer verbogenen Coladose verschlossen.

Aus einem Laden strömt der Duft von Jasmintee. Der Verkäufer versteht mich nicht, drückt mir einen Stift in die Hand, aber auch geschrieben erkennt er das Wort nicht. Er geht mit dem Zettel nach nebenan; Fischhändler, Gemüsefrau, Friseur - keiner kann helfen. Schließlich hält der Besitzer mir eine Dose unter die Nase, eine zweite, eine dritte, ich rieche mich durch, finde die Jasminteeabteilung, suche aus16 Qualitäten eine Sorte aus - unter lauter Anteilnahme der halben Straße, die mittlerweile im Laden versammelt ist.

Vor einem Internet-Café schlachtet ein Mann auf dem Gehweg ein Huhn, das Blut fließt in den Rinnstein. Ein Verkäufer bietet winzige Bambuskäfige mit Grillen an, deren Gesang die Chinesen entzückt. Eine Frau wäscht ihre Strickjacke auf der Straße, die restliche Wäsche hat sie über das Abstellgitter eines Baulochs zum Trocknen gehängt.

Eine Stadt in Höchstgeschwindigkeit

Ich brauche eine Viertelstunde, um die Xizang Zhonglu zu überqueren. Obwohl man viele Straßen im Zentrum für Fahrräder gesperrt hat - Shanghai soll Chinas Autostadt werden -, sind noch einige Millionen Räder unterwegs, schieben sich als träge Masse zwischen den Autos durch, an den Fußgängern vorbei, die ausweichen und springen, schließlich stoisch weitergehen. Hupen, Klingeln, Schreien, Chaos - das eigentliche Wunder ist, dass der Verkehr überhaupt funktioniert. 16 Millionen Einwohner bewegen sich hier. Das Tempo der Stadt macht schwindelig; die Shanghaier überleben in diesem Energiezentrum, indem sie jede Pause nutzen. Sie lassen im vollen Bus den Kopf auf die Lehne sinken, schlafen beim Warten vor der Garküche an die Hauswand gelehnt. Und sie schöpfen Kraft aus dem Tai-Chi. Morgens um sechs am Bund oder nach der Arbeit im Fuxing Park stellen sie ihre Aktentaschen ins Gras, üben die Schwertform, betasten Bäume, gehen rückwärts auf den Parkwegen, sind ganz versunken in ihre leichten, fließenden Bewegungen und lassen sich durch Zuschauer nicht ablenken. Schon vom Zusehen wird man ruhiger und entspannter.

So sammeln die Shanghaier Kraft für neue Rekorde und Superlative, für das »schneller, höher, größer!«, das zum Mantra geworden ist. Wenn die Fortschrittsfraktion von Shanghai schwärmt, hat sie oft nur das Potenzial dieser Stadt im Kopf, nicht ihre Realität. Noch stehen in Pudong 30 Prozent aller Büroflächen leer, werden die Börsengeschäfte vom Staat kontrolliert. Aber die Bauarbeiten für den Transrapid haben schon begonnen. Ab 2003 wird er die Fahrzeit vom Flughafen zur U-Bahn auf sieben Minuten verkürzen - Teststrecke für die mögliche Verbindung zwischen Peking und Shanghai.

Menschen weichen Gebäuden

Die Metropole kann so schnell wachsen und bauen, weil es keine langwierigen Verfahren, Anhörungen und Diskussionen gibt. Und keinen Widerstand. An die Hauswände wird einfach mit schwarzer Farbe das Datum des Abrisses geschrieben. Weit über eine Millionen Menschen wurden in den neunziger Jahren umgesiedelt. In Schicksalsergebenheit sind die Chinesen geübt. Unterordnung verlangten erst die Kaiser, dann die Kolonialherren, schließlich die Kommunisten. Nur Bei Nianzheng mag sich nicht damit abfinden, dass das Haus ihrer Familie den Bulldozern weichen soll. Als einziges steht es noch zwischen riesigen Lehmschollen und Bauschutt am Rande eines Abrissviertels, gleich neben dem Yan An Highway. Ihr Urgroßvater hat es gebaut, ein Industrieller, der durch den Indigohandel mit »Bayer« reich geworden war. Zu Beginn der Kulturrevolution wurde die Familie enteignet und zog in den kleinen Anbau der Kinderfrau. »Bis wir 1979 zurückdurften, war hier eine Schule untergebracht. Die Regierung hat uns für all die Jahre keinen Yuan Miete gezahlt«, sagt Frau Bei.

Als ihr Elternhaus im vergangenen Sommer unter Denkmalschutz gestellt wurde, hat sie es mit ihrem Mann restauriert. Dann der Anruf: Zum Jahresende kommt das Abrisskommando, ein Park soll hier entstehen. Sie hat Briefe an die Zentralregierung in Peking geschrieben, die Medien informiert. Unterstützt durch einen einflussreichen Fürsprecher: ihren Onkel I. M. Pei, dessen Bauwerke Millionenstädte von Paris bis Hongkong zieren. Als Kind hat Pei, Sohn des Direktors der Bank of China, manchen Sommer in dem Haus verbracht, um das Frau Bei jetzt kämpft. »Wir haben angeboten auszuziehen, wenn das Haus erhalten bleibt. Man könnte doch ein Museum für den bekannten Architekten Pei darin einrichten.« Bisher hat sie keine Antwort bekommen. Die Sondergenehmigung, die erforderlich ist, um denkmalgeschützte Häuser abzureißen, hat sie nie gesehen.

Nacht in Shanghai

Aus meinem Zimmer im 66. Stock des »Hyatt Grand Hotel« schaue ich über den Huangpu-Fluss. Ist Shanghai nun das viel beschworene Manhattan des Ostens? Eine Stadt, die niemals schläft, ist es jedenfalls noch nicht. Um halb elf gehen die Lichter aus: erst am Bund, dann in den Restaurants am Fuße des Jin Mao Towers. Und schließlich geht auch »Perle des Orients«, der dritthöchste Fernsehturm der Welt, schlafen. Am Ende leuchten nur noch die Reklametafeln von VW und Epson und Siemens.

Und es leuchten die Strahler im »Pu-J's«. Coco singt »A Foggy Day«. Die Karaoke-Separées im ersten Stock sind leer, die Amerikaner an der Bar sind mit den beiden Chinesinnen am Nebentisch ins Gespräch gekommen, die Kellnerin bringt Coco eine letzte heiße Zitrone. Er hat Europa kennen gelernt, sich aber für Shanghai entschieden, diese aufregende, dynamische Stadt, die sich rascher verändert als die Mode; in der Beständigkeit nicht zählt, über Nacht ganze Stadtteile verschwinden und viele Wertmaßstäbe gleich mit ihnen. Macht ihm das keine Angst? Er lacht. »Laotse sagt, wenn die Welt Kopf steht, musst du sie vom Kopfstand aus anschauen. Denn wenn dein Herz einen festen Platz hat, kannst du die Augen wandern lassen.«