Zwei Weisheiten im Gepäck

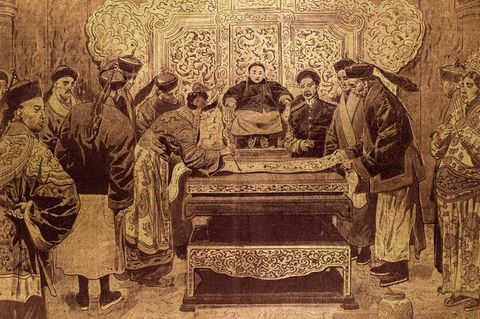

Zheng Lheng Xing poliert die tellergroßen Schwielen der Kamele, die Stiefel der Reiter aus matt schimmerndem Stein. Eine denkwürdige Reisegesellschaft: Die gemeißelten Tiere tragen Kisten voll unermesslicher Kostbarkeiten, sind hoch mit prallvollen Säcken beladen. Herr Zheng streckt sich, bis er auf Zehen steht. Besonders müht er sich am dicken Mann, dem lächelnden Anführer der Karawane, die im ewigen Aufbruch verharrt. "Ein Kaufmann", sagt Zheng bewundernd. "Sehen Sie sein Gesicht? Oh, er sieht wirklich glücklich aus." Zheng ist das Faktotum am "Denkmal der Seidenstraße", für einen Gartenbaubetrieb kehrt er Wege, sprengt Rabatten und wischt feinen Staub vom Stein. Das Denkmal erinnert an den Beginn der Seidenstraße - von hier, von Chinas erster Hauptstadt Chang'an, die jetzt Xi'an heißt, waren die ersten Kaufleute Richtung Westen gezogen. Das Monument steht auf einer rund 1000 Quadratmeter großen Fläche. Umgeben von gestutztem Rasen, sauberen Bänken, Betonwegen und einem Tor, das Zheng jeden Abend verschließt. "Ich muss zuverlässig sein", sagt Zheng, "dann stellen sie mich irgendwann fest ein."

Im Schatten der steinernen Kamele leben

Also nimmt Zheng Lheng Xing, 74 Jahre alt, jeden Morgen seine Zähne aus dem Glas und mischt sich Maisbrei mit Dampfnudeln. Seit 20 Jahren lebt er in einer Hütte im Schatten der steinernen Kamele. Ein mit Kohlen gefülltes Fass steht vor der Behausung, es ist seine Küche. Um ihn herum brüllt der Verkehr Xi'ans, "immer lauter, jedes Jahr", sagt Zheng. Mitunter lehnen Jugendliche ihre Mopeds und Fahrräder an den Zaun, der das Areal umschließt. Dann schimpft er mit ihnen. Und wenn sie trinkend über die Stränge schlagen in der Nacht, immer ausgelassener werden, dann schleppt Zheng seine Matratze vor das Denkmal, damit es niemand besudelt. Am Anfang, Zheng lächelt verlegen, ist er noch mitgeritten, einfach aufgestiegen auf das Denkmal, gleich hinter dem dicken Mann. Am Mittag waren sie in Gedanken schon weit fort: in Samarkand, in Buchara, am Mittelmeer. "Wovon man so träumt", sagt Zheng. Vorbei. Statt seiner ist ein ganzes Land aufgebrochen. In eine Zeit, die Zheng nicht mehr versteht. Nur hier, in diesem Geviert der Erinnerung, fühlt er sich einigermaßen sicher. Hier passiert nichts Neues. Herr Zheng meint, die großen Zeiten seien längst vorbei.

Sind Sie das? Der Fotograf Per-Anders Pettersson und ich wollen das herausfinden. Von Xi'an wollen wir auf dem chinesischen Teil der Seidenstraße bis an den Torugart-Pass reisen, die kirgisische Grenze im Nordwesten. Ein Weg von beinahe 4000 Kilometern, rund ein halbes Jahrtausend nachdem die Seidenstraße ihre überragende Bedeutung im transkontinentalen Warenverkehr verloren hat. Längst haben Schiffe, Züge oder Flugzeuge andere, schnellere Wege gefunden. Die ersten Schritte auf dieser Straße sind wir getorkelt. Das lag am Unternehmergeist von Liu Wen Ping, denn der ist hochprozentig. Seit ein paar Jahren vertreibt der 37-Jährige "Mou Tai", einen Brand aus Sorghum und Weizen. Seine Firma hat über 30 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Yuan (4,7 Millionen Euro). Einst wurde Maos Lieblingsschnaps nur auf Staatsbanketten gereicht. Seinerzeit auch galt jeder als "Imperialist", der sein eigenes Geschäft führte. Heute, sagt Liu, sind die Besitzer von Lieferservices oder Baubetrieben, von Restaurants und noch so kleinen Garküchen Bürger besten Rufs. Warum? "Weil sie Geld machen."

Zwei Weisheiten im Gepäck

Liu nimmt eine Flasche aus dem Regal. "Fünf Jahre alt, kostet 1000 Euro." Er wiegt das schlichte Gefäß in der Hand, dann öffnet er es. Der erste Schluck lässt uns röcheln, wir sehen aufs Etikett - 54 Prozent. "Die Flasche ist", sagt Herr Liu triumphierend, "wie wir Chinesen sind: Sieht nach nichts aus, doch sie hat es in sich." Er selbst ist das beste Beispiel. Als mittelloser Bauer kam er aus seinem Dorf in die Provinzhauptstadt, im Gepäck zwei Weisheiten. Die eine ist uralt und besagt, dass es umso gemütlicher wird, je mehr man trinkt. Die andere stammt von Chinas erfolgreichstem Reformer, Deng Xiaoping. "Er sagte, Sozialismus bedeutet, nicht arm zu sein." Eigentlich drückte es der vormalige Parteichef bildhafter aus, auf typisch chinesische Art: "Ob weiße oder schwarze Katzen, fangen sie Mäuse, sind sie gute Katzen." Doch Liu interpretierte den Spruch auf seine Art, und bis jetzt fuhr er gut damit. Der Schnaps wirft genügend Gewinn ab, um sich ein 160 Quadratmeter großes Apartment zu leisten. Und, viel wichtiger, einen Sohn.

Er hat seinen Stammhalter sozusagen ausgehandelt, beim Mah-Jongg-Spiel mit Xi'ans Beamten. Er hat sie gewinnen lassen, er bewirtete sie gut, "ich habe es ihnen gemütlich gemacht", sagt Liu. Am Ende wagte er den großen Einsatz. Söhnchen Liu Xing ist sein drittes Kind. Eigentlich ist dies ein schweres Vergehen im Land der Ein-Kind-Politik, das mit Gefängnis geahndet werden kann. Doch der "Mou Tai" hat unerhörte Kräfte: Er kann selbst Gesetze betäuben.

Die Seidenstraße: Sehnsuchtsroute oder Trampelpfad der Gegenwart? Eine Entdeckungsreise in drei Teilen. Teil 1: Die Reportage "Straße vieler Welten" von Maik Brandenburg aus GEO Special "Seidenstraße". Es liest Mathias Unger. (Länge: 31:06 Min.; 28,4 MB)

"Mou Tai - die flüssige Seide"

Möglicherweise wird diese Fähigkeit demnächst wieder gebraucht. Denn Liu denkt über eine neue Geschäftsidee nach. Seiner Meinung nach hat Xi'an eine weitere Sensation nötig, obwohl die Stadt in ihrer Umgebung ja schon ein Weltwunder besitzt, die Terrakotta-Armee. Seit die tönernen Krieger vor 33 Jahren entdeckt wurden, haben Millionen Besucher die Kapitale der Provinz Shaanxi aus ihrem Schlaf gerüttelt. Eine Stadt, die sich nun sichtlich müht, mit den anderen Boomtowns des Landes mitzuhalten. Schon jetzt ist sie ein kleines Shanghai, eine Metropole mit breiten Boulevards und Stadtautobahnen, mit Häuserschluchten und Shoppingmalls. Laut, glitzernd, modern - verwechselbar. Wird Zeit, das etwas Besonderes kommt, meint Liu: sein Schnaps.

"Mou Tai - die flüssige Seide"

"Der könnte die neue Attraktion werden." Leider wollen "sture Mitarbeiter in den Behörden" seine Bemühungen nicht anerkennen. Vor allem nicht jene, den Schnaps zu einer 2000 Jahre alten Erfindung zu machen - ihn also nachträglich ins Gepäck der ersten Reisenden auf der Seidenstraße zu schmuggeln. Dabei sieht Liu es schon vor sich: Ein Büchlein am Flaschenhals mit "der wahren Geschichte". Dazu das Etikett mit Karawane, Wüste und dem Spruch "Mou Tai - die flüssige Seide".

Der Nachtzug bringt uns nach Lanzhou. Wir teilen das Abteil mit zwei Geschäftsmännern, gleich nach dem abendlichen Tee sinken sie in die Laken. Morgens aber weckt mich ihr Schnaufen: Sie treiben Frühsport. Auch früher ist man lieber in der Nacht gereist, der kühleren Temperaturen wegen. Wir dagegen mussten den späten Zug nehmen, weil kein anderer frei war: Zugplätze in China müssen Tage im Voraus gebucht werden, offenbar herrscht Hochbetrieb auf der Seidenstraße. Von Xi’an bis nach Kaschgar im äußersten Westen Chinas kann man heute auf Gleisen reisen. Die Strecke ist bequem in einer Woche machbar. Karawanen brauchten allein für den ersten Abschnitt, die rund 600 Kilometer nach Lanzhou, einst mehrere Wochen. Lanzhou war ihnen der letzte sichere Hort, der Hafen vor dem Sandmeer. Hinter der Stadt beginnt der Hexi-Korridor, ein öder Landstrich, dann die gefürchtete Takla Makan.

Der Berg muss weg - für frische Luft in der Stadt

Steil ragen Lanzhous Berge auf, noch am späten Vormittag schafft es die Sonne nicht über die Kuppen. Vor gut zehn Jahren versuchte man, einen ganzen Berg abzutragen, um Licht und frische Luft hineinzulassen in die Stadt. Ähnlich radikal ist der Gestaltungswille noch immer: In Yantan, Lanzhous nordöstlicher Vorstadt, blühten bis vor Kurzem auf einem zehn Quadratkilometer großen Areal Apfelbäume. Auch dort, wo sich nun die "Oriental Skyline" erhebt. Der Komplex ist in Form eines Drachens gebaut, dem kaiserlichen Symbol der Himmelsmacht. Ein Garten mit acht Meter hohem Wasserfall ist der Kopf des architektonischen Untiers, ein Arrangement aus Wellnesszentrum, Läden und kleinem Park der Körper. Das Horn des Drachens ragt als 24-stöckiges Hauptgebäude auf.

Es ist der Schrein einer weiteren Religion, die via Sei-denstraße nach China gekommen zu sein scheint, lange nach Buddhismus oder Islam. Einer Konfession, zu der sich mittler-weile selbst die Regierung bekennt: dem reinen Materialismus. Frau Ni Ya Wang führt durch das Haus. Sie nennt sich Consul-tant, auch ihr Name ist bereits amerikanisiert – auf der Vi-sitenkarte steht der Familienname hinter dem Vornamen. "Hier, der Lift ist aus Finnland", sagt sie stolz, "da, die Aircon-dition ist aus den USA. Fühlen Sie den Marmor, der ist aus Italien." Fast ehrfürchtig berührt sie den weißen Stein. Alles ist groß, teuer, exquisit – kurz: anbetungswürdig.

Arbeitskraft ist die wichtigste Ware

Die Käufer kommen aus Beijing und Shanghai: Autohändler, Banker, hohe Parteifunktionäre. Bald soll der Komplex fertig sein, zur Hälfte sei er schon verkauft. Auch die Musterwohnung, ein 340 Quadratmeter großer Traum auf zwei Etagen, mit Kirschholz, Bronzetüren und Fenstern vom Boden bis zur Decke. Nach Süden blickt man auf den schlammigen Gelben Fluss. Den Blick gen Osten verstellt uns Frau Wang diskret. Dort ducken sich die Unterkünfte der Wanderarbeiter. Es ist die andere Seite des neuen China, die manchmal tatsächlich nur die andere Straßenseite ist. Heutzutage ist Arbeitskraft die wichtigste Ware, die auf der Seidenstraße unterwegs ist.

Wir nehmen die Autobahn zum Flughafen. Der ist ein pompöser Neubau, man möchte den glänzenden Fußboden mit Pantoffeln betreten. Dabei ist es nur ein Provinz-Airport, von dem aus unser Flugzeug startet. In Dunhuang, über 1000 Kilometer westlich, setzt es wieder auf. Die einstige Oase ist umgeben von den Wüsten Gobi und Kumtagh. Auch Dunhuang will von seiner Historie leben, schon wegen der nahen Mogao-Grotten. Karawansereien sind zu luxuriösen Hotels umgebaut, in der nahen Kumtagh erheben sich bis zu 100 Meter hohe Dünen, Wolkenkratzer aus Sand. Die Ein-heimischen machen sie zu Geld: Tausende Touristen kommen jährlich, um sich das Wunder anzusehen. Die Besucher rutschen mit Schlitten die Hügel herab oder reiten auf Kamelen in die Wüste. Die Zweihöcker brüllen, wenn sie aufbrechen. Schweigend kehren sie zurück - wieder kein Marsch, nur ein Spaziergang. Erneut haben wir die erforderliche Reservierung für den Zug versäumt. Spontanes Reisen scheint suspekt zu sein, selbst Stehplätze sind unangemeldet nicht zu ergattern. Erst im 120 Kilometer entfernten Liuyuan, so die Auskunft am Schalter, soll ein Abteil im Zug nach Turfan frei werden. Also im Auto zum fernen Bahnhof. Als wir endlich im Zug sitzen, rollt der durch eine braune Ödnis: Lehmhügel, Lehmhäuser, Menschen braun wie Lehm. Erst kurz vor Turfan ändert sich das Bild: durch die gewaltigen Berge des Tian Shan, davor Fackeln von Gasförderanlagen knapp über der Erde. Es sind die Brandzeichen von Xinjiang.

Die Räuber der Seidenstraße

Chinas größte Provinz ist etwa halb so groß wie Indien, umfasst rund ein Sechstel der chinesischen Geografie. Die Provinz gilt als wilder Westen, rückständig, doch mit unermesslichen Schätzen gesegnet. Knapp ein Fünftel der chinesischen Gasreserven sollen hier liegen, zum größten Teil unter dem Sand der Takla Makan. In den Tiefen des Tarimbeckens vermuten Geologen Hunderte Milliarden Kubikmeter Gas. Deshalb queren Schnellstraßen nun auch Berge und Wüsten, eine über 4000 Kilometer lange Gaspipeline führt von Lunnan nach Shanghai, vornehmlich auf der Route der alten Seidenstraße. Seit den frühen 1950er Jahren wurden Millionen Chinesen in der Provinz angesiedelt. Es galt, die zahlenmäßige Übermacht der Uiguren, eines muslimischen Turkvolkes, zu brechen. Rund 19 Millionen Menschen leben heute in Xinjiang, nur noch die Hälfte gehört der ursprünglichen Bevölkerung an. Bis heute wollen die Uiguren sich nicht mit dieser "Kolonialisierung" abfinden. Sie fordern einen eigenen Staat, Ostturkestan, und manche kämpfen mit allen Mitteln, auch mit Bomben. In den Zeitungen liest man nach jedem Attentat von der Hinrichtung "uigurischer Terroristen". Und Aussagen jenes Parteifunktionärs, der launisch erklärt, an der Seidenstraße habe es schließlich immer Räuber gegeben.

Uhrentippen als Zeichen der Unabhängigkeitserklärung

Aber in Turfan geht es friedlich zu, nichts ist von den Spannungen zu spüren. Viele kleine Basare: Statt Schweinehälften hängen Lammspieße an den Ständen, statt grünem Tee trinkt man hier schwarzen. Orientalisch ist das Flair und überquellend der Reichtum an Waren, was schon frühere Reisende beeindruckt haben muss. In Turfan sind es vor allem die berühmten Rosinen, von denen es an die 50 verschiedene Sorten geben soll, sämtlich unterschiedlich in Farbe und Geschmack. Zu kleinen Bergen türmen sie sich auf den Verkaufstischen. Und über allem liegt das Stimmengewirr fröhlicher Menschen, es gilt als schamlos, auf den Märkten schlechte Laune zu haben. Nur wenn man die Uiguren auf die Chinesen anspricht, werden sie einsilbig. Oder verfallen gleich in tiefes Schweigen und tippen auf ihre Uhren. Denn die zeigen nicht die von Beijing verordnete Zeit, sie orientieren sich an internationalen Vorgaben - gehen also zwei Stunden nach im Vergleich zur offiziellen Zeit. Das Tippen auf die Uhren ist die stumme Unabhängigkeitserklärung der Uiguren.

Muhamad will mehr riskieren, auch wenn er bei allem Mut seinen Nachnamen verschweigt. Ihn hatten wir unweit des Basars angesprochen. Über Korla will er uns zu den für Besucher gesperrten Ölfeldern um Luntai bringen. An seinem Jeep, den sich der 35-Jährige gerade zugelegt hat, prangt noch das Nummernschild des Vorbesitzers. Es erweist sich als Vorteil: Weil das Fahrzeug zum Fuhrpark der Regierung gehörte, haben wir überall freie Fahrt. Polizisten am Ölfeld, die sonst die Straßen zuverlässig für jeden Unbefugten blockieren, winken uns durch, eine Hand an der Mütze.

In Xayar, 130 Kilometer südwestlich von Luntai, brennt die Luft. Wo die nördliche Takla Makan beginnt, schlagen Flammen aus etwa 100 Bohrlöchern und lassen die Wüste lodern. Rund 30 Prozent der chinesischen Erdölvorkommen lagert unter der zweitgrößten Sandwüste der Erde. Riesige Tanks und Raffinerien im Sand, mittendrin Wohnblöcke für die Arbeiter. Niemand bleibt hier länger als drei Monate, die Arbeiter kommen aus allen Landesteilen und gehen wieder nach wochenlanger Schicht.

Ausländer dürfen hier nicht rein

Xayar ist eine Bohrinsel im Sandmeer, eine mit Restaurants, Frisierläden, Karaoke-Bars. Es sind glitzernde Schuppen, Bruchbuden des Amüsements. Doch sie florieren, nirgendwo in China verdient ein Arbeiter mehr als "im Öl" - ungefähr 10.000 Yuan (900 Euro) im Monat, das ist das Vielfache eines Durchschnittseinkommens. Nirgendwo auch gibt es mehr "Personal" als in diesen Läden. Prostitution? Aber nein, sagen die Offiziellen. Die halb nackte Wahrheit offenbart sich, als wir in einen der Läden wollen. Die Chefin versperrt den Eingang, dahinter die Frauen in zu kurzen, zu engen und zu grellen Kostümen. Ausländer dürfen hier nicht rein. "Warum?" "Ihr seid zu stark für die Mädchen." Ungeduldige drängen uns weg; noch in Helm und Overall fällt die Tagesschicht ein.

Weiter fahren wir, vorbei an der ehemaligen Oase Kuqa, immer am Nordrand der Takla Makan entlang. Wo die Wasser des Tian Shan versickern, breitet sich Wüste aus. Hier gibt es keine Städte mehr, keine Felder. Hier ist nur Sand. Wir biegen nach Süden ab - mitten hinein. Ein Unterfangen, das zu Zeiten Marco Polos wahrscheinlich tödlich geendet hätte. "Ort ohne Wiederkehr" nennt man diese Wüste, die so groß wie Deutschland ist. Temperaturen von plus 50 Grad am Tag und minus 20 Grad in der Nacht sind keine Seltenheit in der Takla Makan. Dazu tagelange Sandstürme, die den Himmel schwärzen und die Sonne auslöschen. "Es gibt nur die Gebeine der Toten, an denen man sich orientieren kann", klagte der Mönch Faxian Anfang des 5. Jahrhunderts. Und auch der große Forschungsreisende Sven Hedin irrte während seiner ersten Expedition, die 1893 begann, nach einem Sandsturm tagelang durch die leere Wildnis. Einer seiner Begleiter verdurstete, Hedin trank das Blut eines Hahnes und überlebte.

Im Januar 2007 wurde in der Takla Makan eine neue, ein-spurige Straße fertig. Über 400 Kilometer führt sie nun von Aksu nach Hotan, von Nord nach Süd. Die Querung ist Teil einer modernen Infrastruktur in Chinas Westen. Schon bald könnte sie an das Wegenetz Transport Corridor Europe Caucasus Asia anschließen und so die Städte Europas mit dem chinesischen Osten verbinden. Eine neue Seidenstraße, länger als die historische - und größtenteils asphaltiert. Bald schon werden die modernen Karawanen rollen.

Von Horizont zu Horizont nichts als Sand

In lokalen Zeitungen wird die Fertigstellung des Takla-Makan-Abschnitts bereits gefeiert. Doch anscheinend wagte sich kein Reporter weit genug in die unheimliche Gegend: Ein paar Kilometer hinter Aksu, die letzten Bäume sind vom Sand verschluckt, bricht der geteerte Teil ab. Wir fahren im Schritttempo auf Kies. Beklemmung macht sich breit, denn die Dünen werden höher. Plötzlich scheinen wir mitten in der Wüste zu sein, von Horizont zu Horizont nichts als Sand. Nur alle paar Kilometer stehen Zelte am Straßenrand, die Unterkünfte der Straßenbauer. In einem Camp halten wir. Ein paar Zelte, halb verweht, ein Plastikbecken mit schalem Wasser. Sechs Uiguren sitzen im Kreis, sie haben die Jacken schützend über die Köpfe gezogen. Der Tee, den uns der ehemalige Bauer Abdulla reicht, schmeckt salzig. Viel Zeit haben er und seine Kollegen nicht. Die Mittagspause ist fast vorbei, zu ihrem Arbeitsplatz sind es fünf Kilometer. Sie gehen zu Fuß, in sengender Sonne.

Wir sehen kaum Maschinen, dafür eine Menge Schilfgras. Bevor asphaltiert werden kann, muss der Sand gestoppt werden: Zäune aus Reet sollen ihn abhalten. 40 Kilometer Schilfzaun müssen Abdulla und seine Kollegen in sechs Monaten schaffen. Mit einer Hebelschere schneiden sie die trockenen Halme, verschnüren sie und wuchten die 50 Kilo schweren Bündel auf den Rücken. Auch Abdulla, der 63 Jahre alte mehrfache Großvater. Rund 100 Meter von der Straße entfernt, öffnet er seinen Packen, drückt die Halme in die Erde und bindet sie an horizontal gespanntem Draht fest. 600 Yuan, 60 Euro soll er dafür im Monat bekommen. "1000 waren versprochen", sagt Abdulla, "aber wir schaffen den Zeitplan nicht wegen der Sandstürme." Es koste Zeit, den Sand immer wieder von der Straße zu schippen. Manchmal schaufeln sie den ganzen Tag.

Die Männer berichten, dass sie ihr Trinkwasser selbst kaufen müssten, zum doppelten als dem üblichen Preis. Sie sehnen sich nach ihren Familien, doch sie können nicht zurück - ein Auto, das sie nach Hause bringen könnte, kostet einen Monatslohn. Wir verabschieden uns. Die Straßenarbeiter fassen unsere Hände. Abdulla, der Alte, weint. Wir sehen ihn winken. Ich weiß, dass die Männer auf unsere Hilfe hoffen. Eine Biegung, eine Düne, und sie sind verschwunden. Mir ist, als ließen wir Verdurstende zurück.

Dünen: Skulpturen eines Meisters

Trotzdem finde ich die Wüste wunderschön. Sie ist nicht leer. Ihre Dünen sind Skulpturen eines Meisters, der immer neue Formen erfindet und diese tanzen lässt. Ich erkenne Gesichter im Sand. Ich sehe Dünenkämme, die Tieren ähneln, glaube Häuser auszumachen. Die Straße liegt wie ein dunkler Fluss inmitten dieser Bilder. Wo keine Zäune aus Schilfgras stehen, ist sie fast versandet, beinahe wieder Düne geworden. Ohne Vierradantrieb blieben wir stecken. Muhamads Jeep ist genau richtig. Erst recht, als wir auf eine Straßensperre treffen: Bulldozer und Raupe, quer über die Fahrbahn gestellt. Die Strecke ist trotz Fertigstellung noch immer nicht freigegeben. Genutzt wird sie dennoch, zumeist sind es Kleinlastwagen voller Vieh, die den neuen Weg zwischen den Märkten von Aksu und Hotan nutzen. Eine leichte Beute für moderne Straßenräuber: Baufirmen kassieren hier illegal ab.

Und wieder haben wir das richtige Nummernschild. Muhamad steigt aus und redet mit den Posten. Wenig später rücken die Maschinen auseinander, lächelnd steigt Muhamad ein. Fast ehrfürchtig blicken die Bewacher auf uns. "Guckt etwas sportlicher", flüstert Muhamad, "ich habe ihnen gesagt, ihr seid vom Internationalen Olympischen Komitee." Noch zweimal muss der Trick funktionieren, wir kommen ohne Wüstenmaut durch. Kurz vor Hotan ereignet sich ein weiteres Wunder: Es regnet. Muhamad ist außer sich. "Das passiert hier nur alle paar Jahre", ruft er. "Ihr seid gesegnet, lasst euch berühren." Wir steigen aus, der Regen wäscht unsere Gesichter, Muhamad tanzt. Von der Wüste weht der Geruch von Schilf, dazu das Brausen des Windes, das Wasser wie Gischt - plötzlich ist es, als wären wir am Meer. Ich schließe die Augen, um zu genießen.

Ein paar Stunden später reiße ich sie umso weiter auf, als mir ein Händler den Preis für einen sieben Kilogramm schweren Jadestein nennt. "300.000 Yuan", 28.400 Euro. Der dicke Arken Abaidulla sitzt im "Zhejiang", Hotans teuerstem Hotel. Er versinkt fast im Ledersofa der Empfangshalle, in der Hand ein ständig klingelndes Mobiltelefon: Das Hotel ist in Wahrheit eine Börse für die Schmucksteine. Immer wieder wird Abaidulla in ein Zimmer gerufen. Dort sitzen die Käufer, Chinesen zumeist, mit denen er um die Steine feilscht. Auf einem Zettel hat er die Zimmernummern der Bieter notiert, derzeit steht "Room 301" ganz oben. "Room 734", Platz zwei auf der Liste, muss mit einem besseren Angebot nachziehen. Abaidullas Telefon klingelt, der Händler verschwindet im Lift.

Ein Jadestein am Handgelenk hält das Blut rein

Hotans Reichtum liegt im ausgetrockneten Bett des Ywungkax He. Vor rund zehn Jahren kamen die ersten Glückssucher hierher. Inzwischen sind es jährlich Hunderte Bauern, die auf den großen Gewinn beim "Uigurischen Casino" hoffen und nach Jade schürfen. Der heilige Stein Chinas steht in der Mythologie des Landes für Glück und Frieden. Eine der höchsten Gottheiten im Pantheon des Daoismus, der Jadekaiser, trägt seinen Namen. Überhaupt schreibt man dem Mineral wundertätige Kräfte zu: Am Halsband getragen, versichert Händler Abaidulla, sei er gut fürs Herz. Am Handgelenk halte er das Blut rein. Zu Pulver zerstampft und in Tees verrührt, gilt Jade gar als Allheilmittel. Immer wieder berichten alte Reiseschilderungen von dieser anderen Kostbarkeit, die mit den Seidenballen transportiert wurde. Die meisten Steine des Flusses sind von milchigem Weiß und kieselgroß. Doch auch in den Bergen und in der Wüste werden Preziosen gefunden. Richtige Brocken aber, wie der von Abaidulla, kommen höchstens alle paar Wochen ans Licht - dann zumeist von Baufirmen gehoben, die ihre Bagger im Ywungkax He schürfen lassen. Über dem Fluss, auf den Klippen, warten die Händler. Konzentriert lugen sie auf die Schürfer. "Wir sehen auf ihre Gesichter", sagt einer von ihnen, "hat jemand einen Fund, dann verändert sich sein Gesicht." Wenig später ist der Finder umringt von einem Schwarm Käufer.

Auch Händler Abaidulla hat seine Mittelsmänner am Fluss. "Hey", sagt er zu uns, "lasst uns ein business machen." Er sitzt wieder auf der Ledercouch des Luxushotels und breitet vor uns Steine aus. Ein paar sollen wir kaufen, ein paar aber will er uns schenken. Beziehungsweise als Muster mitgeben. "Die Europäer lieben Schmuck", ruft er. "Ihr könnt ein großes Geschäft machen. Wir könnten reich werden." Zu Zeiten der Kamelkarawanen mögen Verhandlungen ähnlich abgelaufen sein.

Im Feuer glühen Hammelköpfe

Daran fühlen wir uns erst recht auf Hotans Markt erinnert. Die Stadt liegt an der südlichen Umgehung der Takla Makan - jener Route der Seidenstraße, die weniger genutzt wurde als die nördliche. Noch heute ist Hotan eher abgeschnitten, wir scheinen die einzigen Fremden zwischen den Händlern zu sein. Es ist der orientalischste Markt, der ursprünglichste auf unserer Reise. Messerschleifer treten auf umgebauten Fahrrädern die Schleifsteine, Schmiede hämmern auf Ambosse. In ihren Feuern glühen Hammelköpfe, die darin gegarten Hirne gelten als Leckerei. Die meisten Besucher des Marktes tragen Sonntagsstaat, Männer hohe Fellmützen, Frauen Kleider aus Atlas - der hier produzierten Seide. Viehdoktoren ziehen Eseln die Zähne, frei laufende Ziegen und Schafe rangeln unter den Tischen um Grünzeug, Kampfhähne picken ihr Kraftfutter. Ein Mann mit Schlangen um den Hals preist Salben an. Beinahe erschrocken springe ich zur Seite, als sich plötzlich ein Motorradfahrer den Weg durch die Menge bahnt.

Die Karawane bleibt auf dem Weg

Noch größer wird der Kontrast in Kaschgar, etwa 450 Kilometer nordwestlich, nur dass dieses Mal das Alte ins Neue bricht, und zwar in vollem Galopp: Reiter auf schnaubenden Schimmeln sprengen mitten durch den mehrspurigen Feierabend-verkehr. Niemand nimmt Notiz. Das Schauspiel ist alltäglich, denn vor ein paar Jahren schlossen viele Uiguren ihre Höfe in den Kunlun-Bergen. Sie ließen die Tiere zurück, um sich in der Stadt zu versuchen. Nachdem manche zu Geld gekommen sind, holen sie nun die Vierbeiner nach: Es gehört zur Ehre eines echten Uiguren, sein Pferd zu Hause zu füttern. Auch in einer Stadt mit Hochhäusern und rund 300.000 Einwohnern.

Britische und russische Geheimdienste belauern sich gegenseitig

Fast 2000 Jahre lang war Kaschgar, die westlichste Stadt Chinas, das Einfallstor der Reisenden aus dem Westen. Wohl an kaum einem anderen Ort mischten sich die Ethnien und Konfessionen so wie hier. Später geriet die Gegend zum geopolitischen Zentrum, hier belauerten sich die britischen und russischen Geheimdienste bei ihrem Wettlauf um die Vorherrschaft in Zentralasien. Die Konsulate beider Länder stehen noch, sie sind heute Hotels. Wir wohnen im russischen und damit im Inneren einer Torte: Die Wände sind gelb, der Stuck babyblau, die Gardinen hellrosa. Dennoch haben die Briten gesiegt - zum Frühstück gibt es gebratenen Speck statt kaltes Hühnchen.

In Kaschgar ragt auch ein gewaltiges Mao-Denkmal auf: genau 12,26 Meter hoch, nach den Daten von Maos Geburt, erzählen die Stadtführer. Zum Glück schreibt man hier den Monat vor dem Tag, sonst wäre der "Überragende Führer" noch größer geraten. Das Gesicht des Denkmals wendet sich den zwei Märkten der Stadt zu. Jenen Welten, die weder die Seidenstraße noch Mao und seine Nachfolger einen konnten: dem Markt der Uiguren mit all den wunderlichen Waren des Orients und dem Markt der Chinesen, der fast einer modernen Shoppingmall gleicht. Softeis kleckert hier aus Automaten. Auf dem uigurischen Basar dagegen gibt es Eis, dessen Wasser aus den Bergen kommt. Es wurde gefroren und dann mit Joghurt, schwarzem Honig und Nüssen gemischt - das Rezept alter Wüstenreisender.

Die Karawane bleibt auf dem Weg

Mit dieser Leckerei in Händen fahren wir zum Torugart-Pass. Am Grenzpunkt zu Kirgisistan ist unser Weg zu Ende. Auch der von Jewgenij, vorerst. Seit Tagen sitzt der russische Truckfahrer fest. Irgendwelche Dokumente, irgendwelche Stempel fehlen. Was genau, das weiß auch er nicht. "Beim letzten Mal stimmte die Farbe der Kopie nicht", sagt er entnervt. Wenigstens verdirbt seine Ladung nicht, ein paar Tonnen Zement. Auf der Straße reihen sich die Lastwagen in langer Schlange, zwischen Obstständen und Grillbuden liegen ganze Tieflader auf Sand, reifenlos. Darunter keuchen die Fahrer, sie ziehen die Federn nach, verstärken die Achsen. Hinter der Grenze endet der Asphalt, dann wird es holprig. Hinter der Grenze ist Kirgisistan. "Ein wunderbares Land", seufzt Jewgenij, "keine Bürokratie, nur Freunde." Jewgenij wartet schon ewig, aber er ist nicht ungeduldig. Er weiß: Irgendwann wird es weitergehen. So wie immer. Die Karawane, alter Herr Zheng, sie bleibt auf dem Weg.