Ab Mitte der 1880er Jahre greift das deutsche Kaiserreich nach Übersee aus. Getrieben von Gier, Geltungsbedürfnis und dem Glauben an die eigene Zivilisationsmission, unterwerfen die Deutschen Gebiete und Menschen in Afrika, im Pazifik und in China, bis sie über das drittgrößte Kolonialreich der Erde gebieten. Das imperiale Projekt hinterlässt tiefe Wunden.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts steigen die Deutschen voll ein in das Ringen der europäischen Mächte um fremde Territorien überall auf der Welt. Nach der Gründung des Kaiserreichs 1871 fordern Gelehrte, Schriftsteller und Beamte immer lauter eigene Kolonien für ihre Nation, erwerben Kaufleute und private Gesellschaften erste Gebiete in Übersee. Anfangs zögerlich, stellt Berlin ab 1884 etliche Regionen unter seinen "Schutz" – nicht zuletzt, um sie vor dem Zugriff konkurrierender Mächte zu bewahren. Es ist der Beginn des deutschen Kolonialreichs.

Dubiosen Verträge, Enteignung und Erpressung

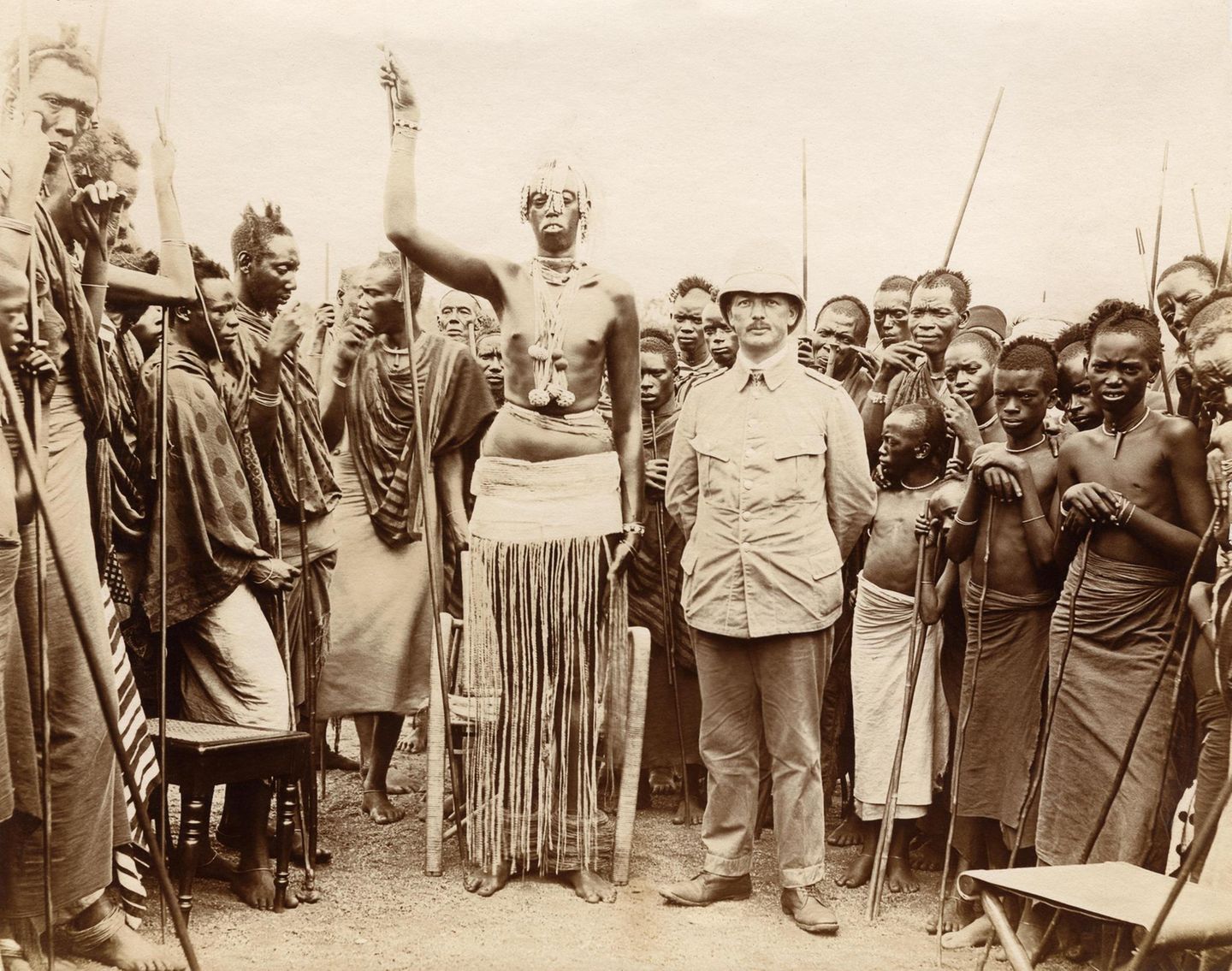

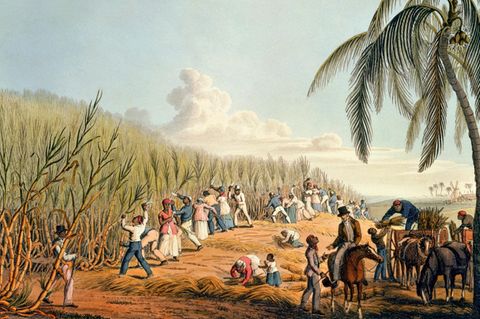

Die Deutschen, die als Händler, Siedler und Kolonialbeamte in die Überseebesitzungen ziehen, führen dort ein Leben, das sie sich in der Heimat kaum leisten könnten, lassen die meisten Aufgaben des Alltags von Einheimischen erledigen. Es ist eine Gesellschaft in der Ferne, die eine unmissverständliche, von Rassedenken geprägte Hierarchie vorsieht: die Vormacht der Kolonialherren über die Kolonisierten.

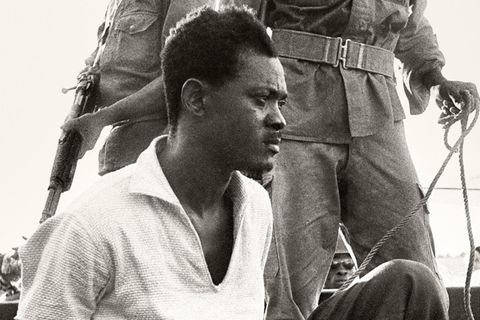

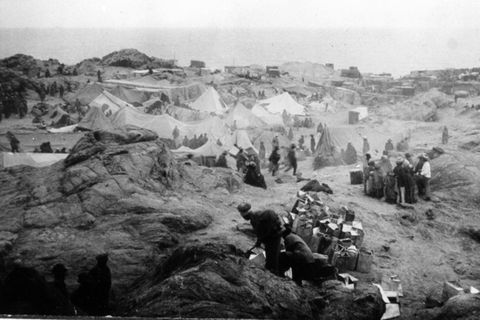

Wie alle Kolonialreiche fußt auch das deutsche auf schwerem Unrecht. Kaum ein Landerwerb in Afrika, Asien oder Ozeanien ist auf Augenhöhe mit den Einheimischen erfolgt, basiert entweder auf dubiosen Verträgen oder gleich ganz auf Enteignung oder Erpressung. Widerstand gegen die neuen Herren, gegen Unterdrückung und Ausplünderung, wird brutal erstickt: Aufstände schlagen die Deutschen mit Waffengewalt nieder, führen Kriege ohne Rücksicht auf Alte, Frauen und Kinder – bis hin zum Völkermord.

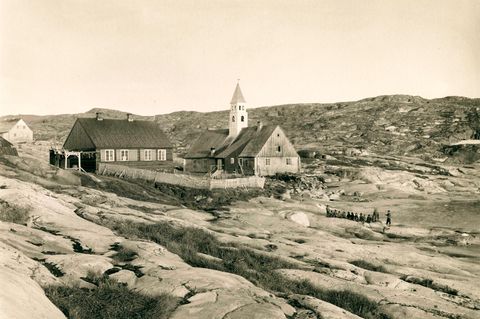

Die in ihren Augen minderwertigen Einheimischen durch moderne Technik, Bildung, christlichen Glauben und europäische Sitten auf ein vermeintlich höheres Niveau der menschlichen Entwicklung zu heben, gilt vielen Kolonialherren als moralische Rechtfertigung für ihr Tun. Tatsächlich aber lehren die Weißen die Unterjochten meist ohnehin nur solche Fähigkeiten, die sie zu nützlicheren Arbeitern machen, dient der Ausbau der Infrastruktur hauptsächlich dazu, die Kolonien effektiver auszubeuten und zu beherrschen.

Der Staat zahlt mehr als er einnimmt

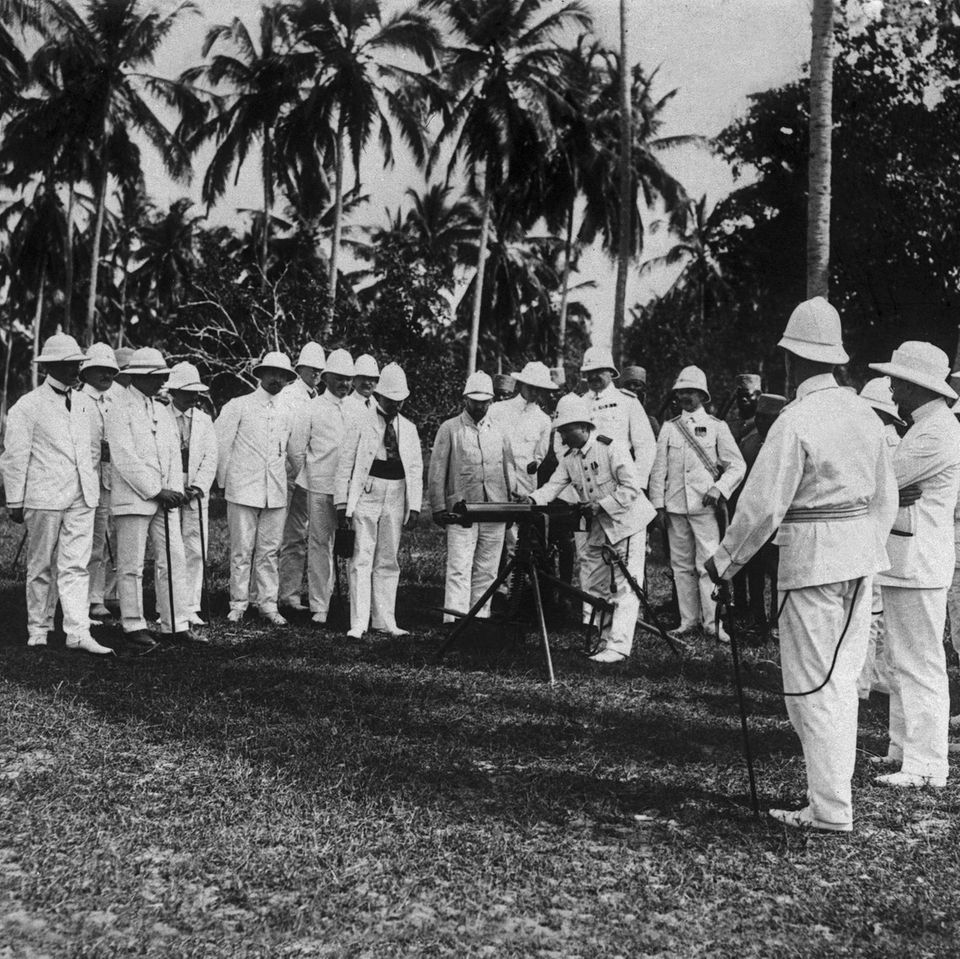

Erst allmählich übernimmt der deutsche Staat – nachdem zu Beginn Privatleute und Firmen oft mehr oder weniger eigenmächtig vorgestoßen waren – die Verwaltung der Kolonien, schickt Beamte und Soldaten. In den nun kaiserlichen Besitzungen gebieten Vertreter des Reichs bald wie lokale Fürsten, haben diese Gouverneure weitgehend freie Hand.

Große Erträge für die Deutschen versprechen die Kolonialpropagandisten, günstige Bodenschätze und lukrative Absatzmärkte. Was ein entscheidendes Motiv für die Expansion nach Übersee ist, erweist sich allerdings als Trugschluss: Zwar erzielen einzelne Firmen und Personen durchaus beträchtliche Gewinne, der Anteil der Kolonien an der Gesamtwirtschaft des Kaiserreichs bleibt aber äußerst gering. Und der Staat zahlt für Verwaltung und Unterdrückungsapparat insgesamt sogar mehr, als er einnimmt.

Für die Einheimischen stürzt das Regime der deutschen Kolonialherren, auch jenseits roher Gewalt, fast überall die Verhältnisse um: Traditionelle Machtkonstellationen werden erschüttert, neue Regeln gelten, alte Gewissheiten zerbersten. So müssen sich die Bewohner in den Kolonien häufig neu orientieren, sind gezwungen, zu reagieren, sich anzupassen, abzuwarten oder aufzubegehren – und oft genug irgendetwas dazwischen. Das Ergebnis sind viele gebrochene Biografien.