Zuerst wollen die Bücher nicht in Flammen aufgehen. Mehrmals versuchen die Studenten in SA-Uniformen, angeblich "zersetzendes Schrifttum" in Brand zu stecken und zu vernichten, doch es regnet an diesem Mittwochabend, den 10. Mai 1933 in Berlin.

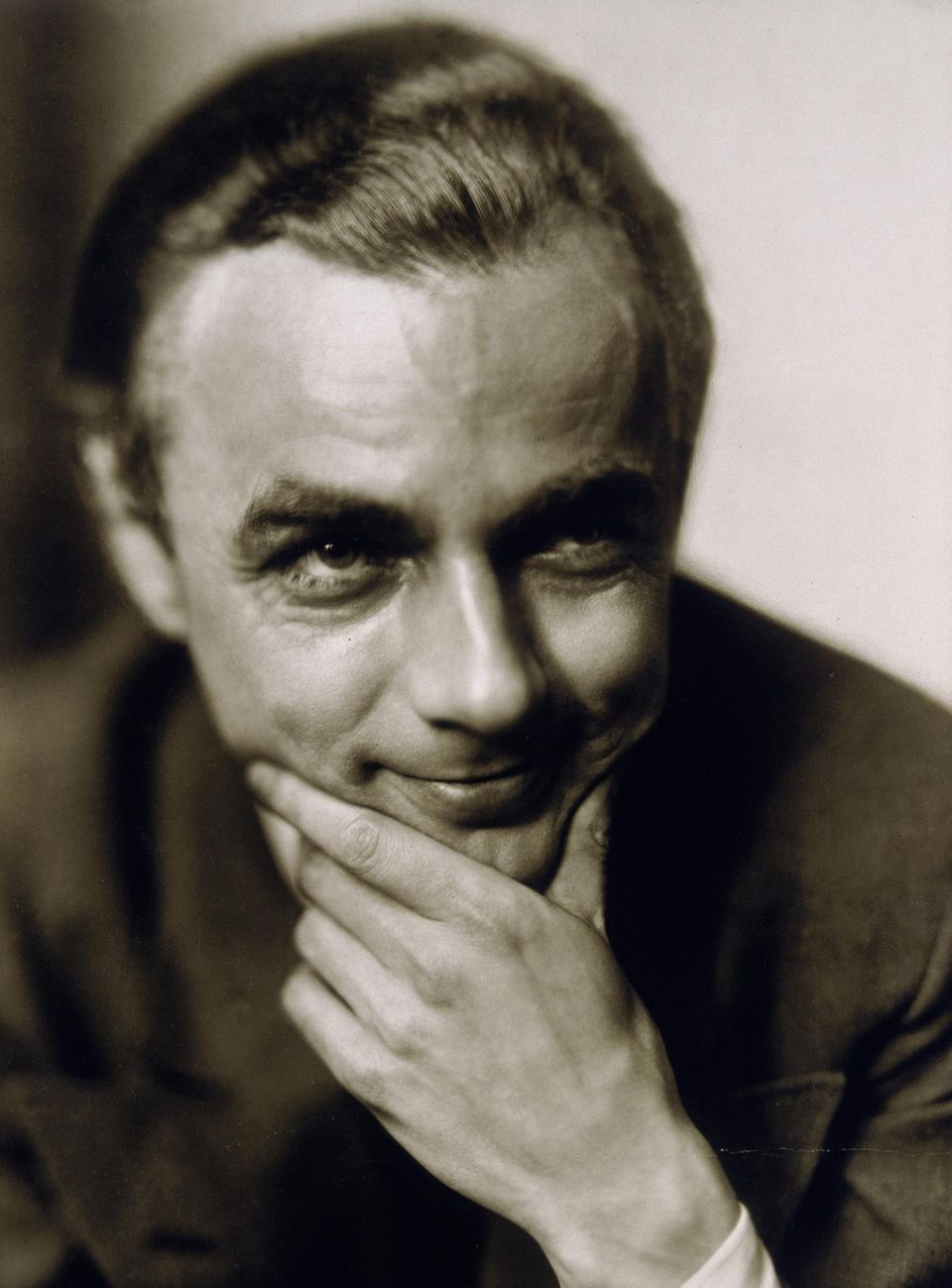

Also hilft die Feuerwehr nach – und kippt Benzin auf die Bücher. Jetzt brennen die Werke tatsächlich. Mehr und mehr Schriftstücke schleudern die Studenten auf den Scheiterhaufen. 70.000 Schaulustige begaffen das Spektakel. Einer unter ihnen, den Hut tief in die Stirn gezogen, ist angeekelt: Erich Kästner. Der Schriftsteller, berühmt durch seinen Kinderroman "Emil und die Detektive", ist gekommen, um seine Bücher mit eigenen Augen brennen zu sehen. Als Chronist des Untergangs. "Apokalyptisches Volksfest" wird Kästner später jenes Ereignis nennen.

Mit den Bücherverbrennungen soll "undeutsches" Gedankengut vernichtet werden

Die Bücherverbrennungen in Berlin und zeitgleich rund 20 deutschen Universitätsstädten, gerade 100 Tage nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, sind der Höhepunkt der Kampagne "Wider den undeutschen Geist". Die Aktion ist nicht etwa das Werk hochrangiger NS-Politiker, sondern der Deutschen Studentenschaft (DSt), Nachwuchs-Akademikern.

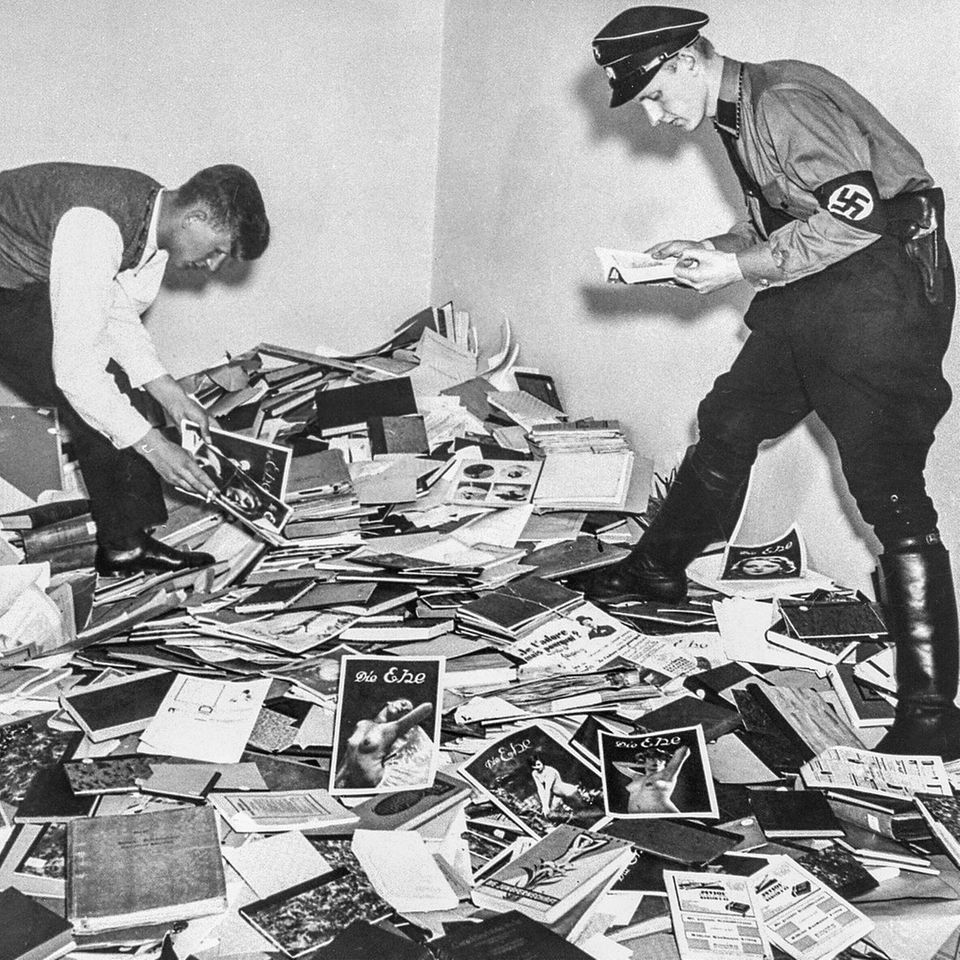

Über Wochen hinweg hatten sie Stimmung geschürt: Sie forderten die "Reinhaltung der deutschen Sprache", denunzierten Dozierende, deren Gesinnung sie anzweifelten, erstellten "Schwarze Listen" mit Büchern, die sie als "undeutsch" brandmarkten. Büchereien wurden geplündert, Bücher beschlagnahmt. Auch Bibliotheken, Buchhandel und Börsenverein der Deutschen Buchhändler halfen bei der Diffamierung und Verfolgung von Autorinnen und Autoren.

Am 10. Mai schließlich soll jenes "undeutsche" Gedankengut vernichtet werden. Auf dem Opernplatz in Berlin, neben der Staatsoper Unter den Linden, vor der Hedwigs-Kathedrale und gegenüber der Humboldt-Universität, verfolgt Erich Kästner das Geschehen, "eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation", wie er später spöttisch schreiben wird.

Der Schriftsteller beobachtet, wie Propagandaminister Joseph Goebbels auf einem erhöhten Podest "vor dem Feuerschein wie ein Teufelchen vor der Hölle" wild gestikulierend auf die Menge einredet: "Hier sinkt die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden!" Goebbels meint den liberalen Geist der Weimarer Republik, ausgerufen am 9. November 1918.

Während tausende Bücher in Flammen aufgehen, hört Kästner seinen Namen: Die Studenten klopfen "Feuersprüche", um die verfemten Autorinnen und Autoren zu verhöhnen. "Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat!", lautet jener für Kästner gedachte Spruch.

Diese Bücher wollten die Nationalsozialisten vernichten

Diese Bücher wollten die Nationalsozialisten vernichten

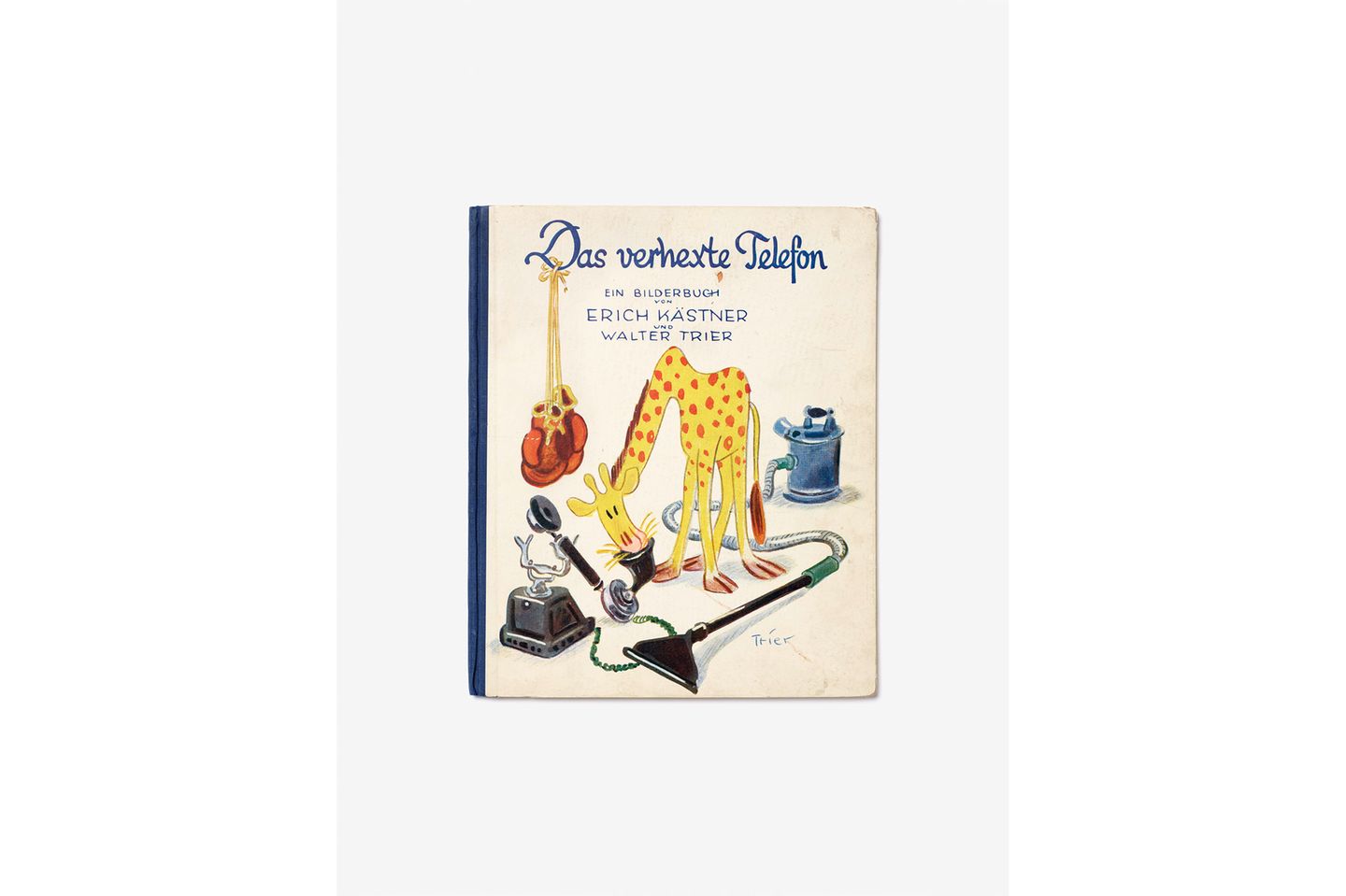

Williams & Co. Verlag GmbH, Berlin-Grunewald, Copyright Atrium Verlag AG, Zürich, 1935, Einbandgestaltung Walter Trier

Erich Kästner schrieb neben Kinderromanen gesellschafts- und antimilitaristische Gedichte und Essays und wollte mit seinen Werken zu eigenständigem Denken anregen. Auch das Bilderbuch "Das verhexte Telefon" (hier eine Ausgabe von 1935) landete in den Flammen: In dem Gedicht, in dem Kinder den Bürgermeister, Finanzminister und Klassenlehrer mit Telefonstreichen reinlegen, verstanden die Nationalsozialisten offenbar als Kritik an Obrigkeitshörigkeit. Als einziger Schriftsteller verfolgte Erich Kästner am 10. Mai 1933 die Verbrennung seiner eigenen Bücher in Berlin persönlich mit.

Sein Kinderbuch "Emil und die Detektive" landet nicht im Feuer, wohl aber der Roman "Fabian": Darin geht es auch um Sex, gekaufte Liebe, Eheleute, die sich betrügen und Selbstmord – es sei eine "Sudelgeschichte" voller "Schilderungen untermenschlicher Orgien", befindet der Völkische Beobachter. Vor allem aber stoßen sich die Nazis an Kästner Gedichten, die zu eigenständigem Denken anregen und blinden Gehorsam sowie Militarismus kritisieren.

Neben Kästners Schriften verbrennen tausende weitere Schriften – alles, was als jüdisch, links und liberal deklariert wurde und nicht mit dem NS-Weltbild übereinstimmte: Werke von Thomas Mann, Bertold Brecht, Kurt Tucholsky, Alfred Döblin, Erich Maria Remarque, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Karl Marx, Anna Seghers, Clara Zetkin und ungezählten andere. Selbst eine Büste des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld werfen die Studenten in die Flammen. "Es war widerlich", kommentiert Kästner das Schauspiel. Er habe sich wie bei seinem eigenen Begräbnis gefühlt.

Dann plötzlich wird der Schriftsteller wird in der Menschenmenge auf dem Opernplatz erkannt. "Dort steht ja Kästner!", ruft eine junge Frau, und zeigt auch noch mit dem Finger auf ihn, schildert der Autor später. "Mir wurde unbehaglich zumute. Doch es geschah nichts". Kästner kann den Opernplatz unbehelligt verlassen.

Die brennenden Bücher aber lassen ihn nie wieder los. "Ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres – aber Gemeineres nicht", schreibt er. Insgesamt finden am 10. Mai und den folgenden Monaten 102 Bücherverbrennungen in mehr als 90 Städten statt.

Für die Nationalsozialisten sind die Bücherverbrennungen ein Triumph für ihre Politik der "Gleichschaltung" und die Unterdrückung der freien Meinung – ein Schritt zur Kontrolle aller gesellschaftlichen Bereiche und zur Errichtung der Diktatur.

Während sich im Mai 1933 viele Publizisten bereits in "Schutzhaft" befinden – etwa Carl von Ossietzky – oder im Exil, wie Alfred Döblin, bleibt Kästner in Deutschland und veröffentlicht unter einem Pseudonym. Auf dem Opernplatz in Berlin sei ihm klar geworden: "Die Flammen dieser politischen Brandstiftung würden sich nicht löschen lassen." Wie recht er hatte.