Es gibt Geschichten, die klingen so schön und kitschig, sie würden jeder Romanautorin als unglaubwürdig um die Ohren gehauen. Eine geht so: Bei einem Unglück, einem Zusammenstoß von gigantischem Ausmaß, verliert einer der Unfallgegner sein Leben, der andere wird schwer angeschlagen. Doch aus den Trümmern wird ein neuer Weltenbewohner geboren. Er wächst, er gedeiht. Er hilft dem mitgenommenen Partner, wieder in die Spur zu finden. Sie bleiben zusammen. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

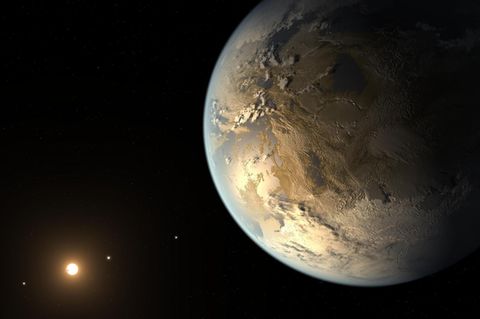

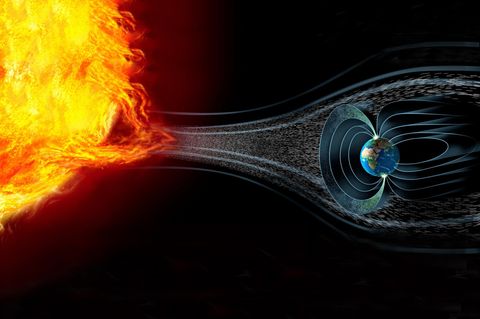

Die herzzerreißende Story, sie ist die Geschichte unserer Erde und ihres Mondes. Denn der, so steht es seit Jahrzehnten in Lehrbüchern, ist einst durch die Kollision eines marsgroßen Himmelskörpers mit dem jungen Planeten Erde entstanden. Aus den Trümmern formte sich ein neues, bleiches Objekt: der Mond. Er stabilisierte die Erdachse und sorgte womöglich mit seinen Gezeitenkräften dafür, dass in den Küstenregionen des Blauen Planeten frühe Lebensformen entstehen konnten. Ein perfektes Happy End.

Die Geschichte hat allerdings ein Problem: Sie klingt zu schön, um wahr zu sein – und vielleicht ist sie es auch nicht. Denn je genauer Geologinnen und Geologen in den vergangenen Jahren die Theorie untersuchten, desto größer wurden ihre Zweifel: Es lassen sich einfach keine gesicherten Spuren jener marsgroßen Mondmutter entdecken, die bei dem Zusammenstoß ihr Leben ausgehaucht haben soll.

Wie ist der Mond entstanden? Forschende entwickeln neue Theorien, tüfteln an gewagten Simulationen

Astronominnen und Astronomen entwickeln daher neue Ideen, tüfteln an gewagten Simulationen. Es ist ein Balanceakt zwischen Berechnung und Beobachtung, zwischen Kreativität und Verzweiflung. Denn freiwillig aufgeben will die Kollisionstheorie niemand. Dafür ist die Geschichte dann doch zu schön.

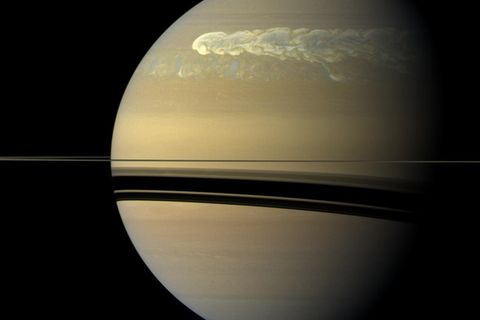

Immerhin, in einem Punkt sind sich die meisten Forschenden einig: Der Erdmond ist anders als andere Monde. Die Begleiter des Mars, zum Beispiel, sind winzig. Deimos, einer der beiden Trabanten, wäre von der Marsoberfläche nur als heller Punkt zu erkennen, ähnlich wie die Venus von der Erde. Unser Mond hingegen gilt als Riese. Er bringt es auf rund ein Prozent der Erdmasse, während die Begleiter der äußeren Planeten in der Regel nur 0,01 Prozent der Masse ihrer jeweiligen Heimatwelten erreichen.

Mehr noch: Der vergleichsweise schnell rotierende Erdtrabant ist für etwa 80 Prozent der gemeinsamen Drehbewegung des Systems Erde/Mond verantwortlich. Bei anderen Planeten liegt dieser Wert unter einem Prozent. All das macht den Erdmond einzigartig unter den mehr als 150 eindeutig nachgewiesenen Monden im Sonnensystem.

Verworfen: Die Einfangtheorie

Hinzu kommen überraschende Eigenschaften. Der metallische Kern des Mondes ist mit einem Radius von vermutlich nur 350 Kilometern unerwartet klein. Daher gilt es seit Langem als unwahrscheinlich, dass sich der Mond zusammen mit der Erde, die einen wesentlich größeren Kern besitzt, aus einer gemeinsamen Urwolke gebildet haben kann – auf diese Weise entstanden vermutlich die vier größten Monde des Jupiters.

Lunare Gesteinsproben deuten zudem darauf hin, dass der Mond in seiner Kindheit von einem Ozean aus flüssigem Gestein überzogen war; Felsbrocken schwammen darin, als seien sie Eisberge. Die Astronomie verwarf daher die so genannte Einfangtheorie, wonach es sich beim Erdtrabanten schlicht um einen eingefangenen Asteroiden handeln könnte, wie es wohl bei den Marsmonden der Fall ist.

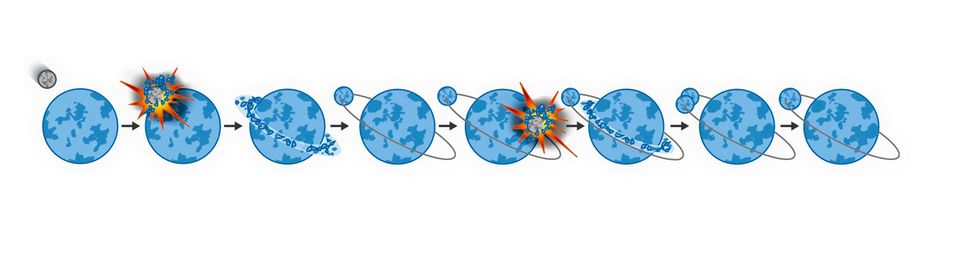

Laut der Kollisionstheorie krachte ein gewaltiger Brocken auf die Erde: Der Mond entstand aus Bruchstücken

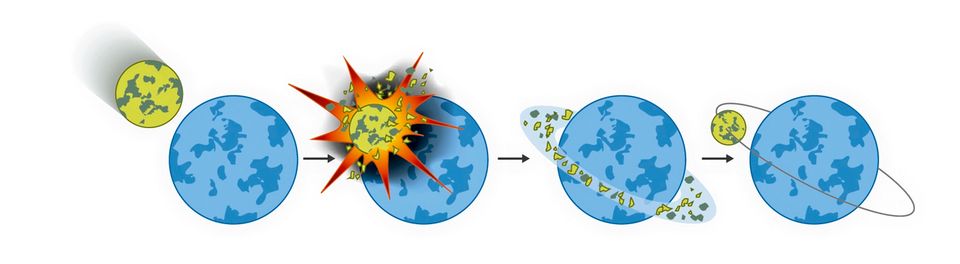

Was also dann? Bislang war die Antwort: Kollisionstheorie. Die Idee: Ein gewaltiger Brocken, der irgendwo in den Tiefen des Sonnensystems entstanden sein musste, krachte vor etwa 4,5 Milliarden Jahren auf die äußerst junge Erde. Die Kerne der beiden Himmelskörper verschmolzen; Teile der glühend heißen Gesteinsmäntel wurden in eine Erdumlaufbahn geschleudert. Dort suchten viele flüchtige Elemente das Weite, während sich das verbliebene Material im Laufe von womöglich weniger als 100 Jahren zum Mond zusammenklumpte. Der Rest ist Geschichte.

So unwahrscheinlich, wie der Plot zunächst klingen mag, ist er gar nicht. Das junge Sonnensystem war ein dreckiger, chaotischer Ort. Immer wieder formten sich neue Planeten-Embryos aus den Überresten jener Gas- und Staubwolke, aus der die Sonne hervorgegangen war. Sie kollidierten, zerstoben, verschmolzen – ein höllisches Billardspiel, aus dem letztlich die heutigen Planeten hervorgingen. Und womöglich auch der Erdmond.

Das Problem: Theias Spuren lassen sich auf dem Mond nicht eindeutig nachweisen

Aus dessen Größe, seiner Rotation und dem langsamen Zurückweichen von der Erde (der Mond entfernt sich jährlich um 3,8 Zentimeter) glauben Astronomen sogar Rückschlüsse auf den etwaigen kosmischen Unfallgegner ziehen zu können. Theia, wie der Brocken zu Ehren der Mutter der griechischen Mondgöttin Selene getauft wurde, war demnach ähnlich groß wie der Mars: etwa ein Siebtel des Erdvolumens, vielleicht auch etwas mehr. Der kleinere Himmelskörper traf die Erde vermutlich leicht versetzt – wahrscheinlich in einem Winkel von 45 Grad oder mehr. Zwischen 70 und 90 Prozent des Mondes müssten demnach aus Theia-Gestein bestehen. Der Rest würde von der Erde stammen, welche dennoch unterm Strich größer wurde, da sie sich Theias Kern einverleibte.

Es gibt dabei allerdings ein Problem: Theias Spuren lassen sich auf dem Erdtrabanten nicht eindeutig nachweisen, zumindest nicht mit heutigen Methoden. Um kosmische Verwandtschaftsverhältnisse zu klären, untersuchen Forschende Isotope, das sind Varianten der chemischen Elemente. Die Atomkerne des Sauerstoffs zum Beispiel, die in jedem Fall acht Protonen besitzen, können acht, neun oder zehn Neutronen enthalten – neutrale Kernbestandteile, die die Eigenschaften des Atoms nicht wesentlich verändern. Welche Isotope wie häufig auftreten, charakterisiert ein Material wie ein Fingerabdruck.

Auf dem Mond ist Theias Erbgut aber nicht zu finden, oder nur sehr schwer. Edward Young von der University of California in Los Angeles konnte 2016 so gut wie keine Auffälligkeiten im Verhältnis der Sauerstoffisotope aufspüren, nachdem er Bodenproben der Apollo-Missionen analysiert hatte. Erde und Mond seien "nicht zu unterscheiden", schreibt der Geochemiker im Fachblatt "Science". Auch andere Forschungsteams konnten in der Folge allenfalls winzige Diskrepanzen ausmachen.

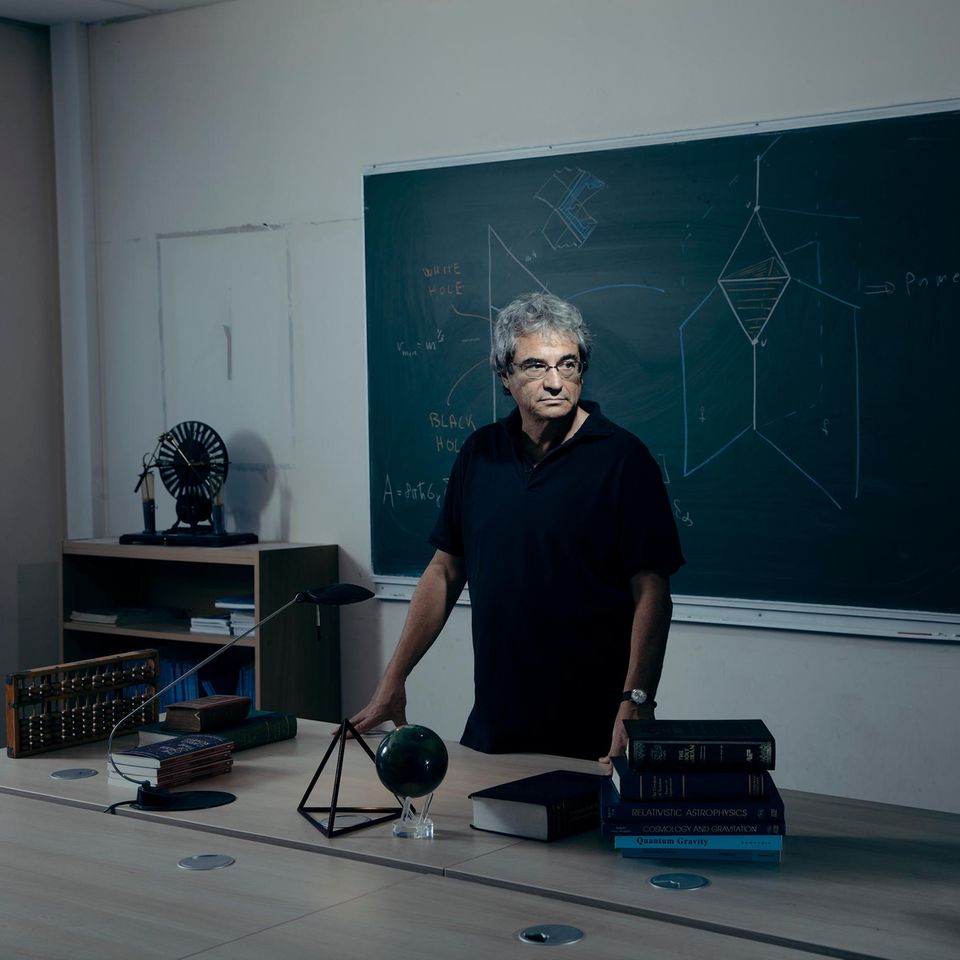

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Wolfram, Titan, Kalium, Chrom und vielen anderen Elementen: Sobald Einflüsse des Mondalters und der kosmischen Strahlung herausgerechnet werden, verschwinden die Unterschiede zur Erde. Für Nicolas Dauphas, Geochemiker an der Universität von Chicago, erscheint der Mond daher wie "ein Kind mit nur einem Elternteil". Der Erde.

Coladosen, Schallplatten, Pizza Salami: Was der Mensch ins Weltall schickt

Coladosen, Schallplatten, Pizza Salami: Was der Mensch ins Weltall schickt

Forschende modifizieren die Kollisionstheorie, um die Enstehung des Mondes zu erklären

Was also tun? Retten, was zu retten ist, scheint die Maxime zu sein: Mit teils abenteuerlich anmutenden Theorien versuchen Astronominnen, die Geschichte von Theia, der Erde und dem großen Crash doch noch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Der marsgroße Brocken, so eine der Ideen, könnte demnach gar nicht aus Gestein bestanden haben, sondern aus Eis: ein gefrorener Planet, der in den Außenbezirken des Sonnensystems entstanden war und dann Richtung Erde wanderte. Solch ein Eisklumpen hätte beim Zusammenstoß mit der Erde große Teile ihres Mantels ins All geschleudert. Er selbst wäre dabei allerdings verdampft, ohne Spuren zu hinterlassen.

Der Haken: Im Sonnensystem gibt es keinen Planeten, der komplett aus Eis zusammengesetzt ist. Auch theoretisch sind solche Welten schwer zu erklären: Selbst eisige Himmelskörper müssten zu einem Teil aus festem Material bestehen. Folglich sollten auch in diesem Fall Spuren auf dem Mond nachweisbar sein.

Es scheint deshalb erfolgversprechender, an der Masse, der Geschwindigkeit und dem Einschlagwinkel von Theia zu schrauben: Ein deutlich kleinerer Unfallpartner hätte sich, so das Ergebnis von Simulationen, zu lediglich acht Prozent im Mond niedergeschlagen. In den Fingerabdrücken der beiden Gesteinsarten dürften sich dann nur wenige Unterschiede zeigen.

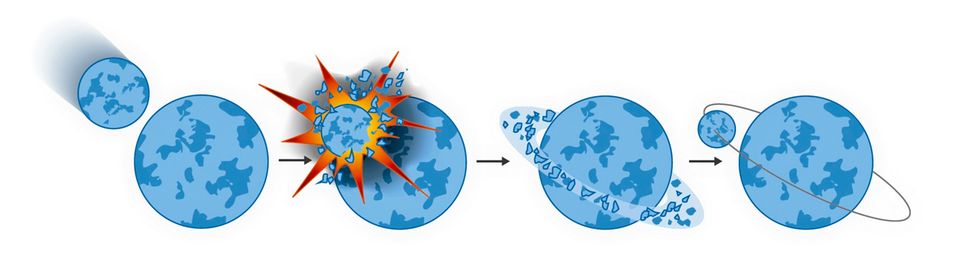

Noch geringer wären die Differenzen, sollte Theia frontal mit der Erde kollidiert sein und nicht – wie bislang gedacht – leicht versetzt. Dann hätte der Zusammenstoß so viel Energie freigesetzt, dass das Gestein beider Unfallgegner komplett durcheinandergewirbelt worden wäre. Sowohl Mond als auch Erde müssten somit zur Hälfte aus Theia und zur Hälfte aus der Urerde bestehen. Ein geologischer Vaterschaftstest bliebe mithin ohne Ergebnis.

Forschende entwickeln weitere Theorien: Syntesia, Zwillingskollision und Minimonde

Vielleicht stimmen aber auch die Modelle nicht, die erklären sollen, wie sich der Mond nach der Kollision gebildet hat. In einer der bislang aufwendigsten Simulationen ist Jacob Kegerreis von der englischen Durham University 2022 zu dem Schluss gekommen, dass sich der Mond augenblicklich, innerhalb weniger Stunden nach der Kollision geformt haben könnte. Da sich dabei geschmolzenes Material, das vor allem von der Erde stammte, über den kühleren Kern des Unfallpartners gelegt haben soll, würde das die chemische Verwandtschaft der untersuchten Bodenproben erklären.

Die aufwendigen Simulationen haben jedoch allesamt ein Problem: Sie können zwar das beobachtete Mischungsverhältnis von Erde und Mond erklären. Der Drehimpuls, der bei solch heftigen Kollisionen zwangsläufig übertragen würde, stimmt mit den heutigen Gegebenheiten allerdings nicht überein. Da ein Drehimpuls, so will es eines der grundlegenden physikalischen Gesetze, stets erhalten bleibt, stecken die Anhänger solcher Simulationen in einer Sackgasse.

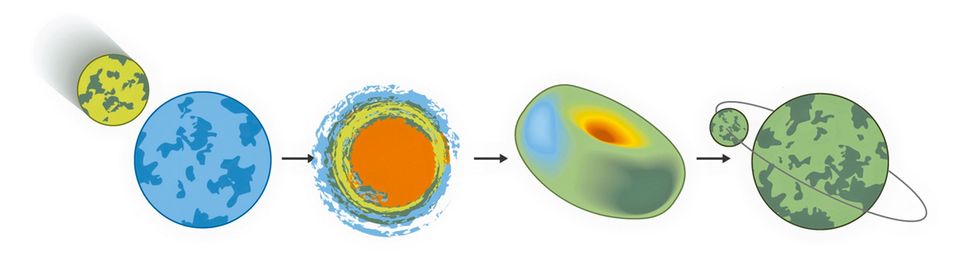

Die Abspaltungstheorie

Doch was, wenn die junge Erde selbst enorm schnell rotiert hätte? Dann hätte es keines so starken Einschlags bedurft, um die Massen durcheinanderzuwirbeln. Die US-amerikanischen Planetengeologen Simon Lock und Sarah Stewart haben diesen Fall 2017 durchgerechnet – und dabei gleich auch eine neue planetarische Struktur entdeckt: Durch Theias Aufprall auf einen hochtourig rotierenden Planeten Erde könnte eine große, donutförmige Gesteinswolke entstanden sein. Sie hätte sowohl die ursprüngliche Erde als auch die Überreste von Theia umfasst. Vor allem aber wäre sie so schnell rotiert, dass sich Teile des verdampften Gesteins gelöst hätten, um eine zweite Wolke zu bilden, die fortan um die dicke Blase im Inneren gekreist wäre.

"Synestia" haben die Forschenden die zuvor unbekannte Struktur in ihrer Simulation getauft. In ihr müssen höllische Bedingungen geherrscht haben. Laut den Berechnungen erreichten die Temperaturen mehr als 3000 Grad Celsius; der Druck entsprach dem Dutzendfachen der heutigen Erdatmosphäre. Durch die Wolken wirbelten Regentropfen aus geschmolzenem Gestein. Einige verklumpten zu einem Brocken, der den Keim des künftigen Mondes bildete. Die Tropfen auf der Innenbahn regneten hingegen auf die Oberfläche eines neuen Planeten hinab. Nach mehreren Hundert Jahren hätten sich so Mond und Erde neu gebildet.

Die Idee hat aber zwei Schönheitsfehler: Die Erde rotiert heutzutage deutlich langsamer, als es das hypothetische Modell vorhersagt. Zudem hat noch niemand Synestias in der Realität gesehen. Alle bislang beobachteten Planetenbrutstätten um junge Sonnen sind geformt wie eine Scheibe, nicht wie ein Donut.

Was, wenn sich all diese Theorien als falsch erweisen? Ist der Mond womöglich durch viele kleine Kollisionen entstanden?

Der französisch-amerikanische Geophysiker Nicolas Dauphas verfolgt daher eine andere Spur. Warum, fragt er, müssen Erde und Theia eigentlich geologisch unterschiedlich gewesen sein? Im Sonnensystem sind schließlich viele Himmelskörper zu finden, die in ihrer Zusammensetzung Erde und Mond ähneln, allen voran die Enstatit-Chondrite, eine Gruppe von Meteoriten. Wenn sich nun derartige Brocken vor 4,5 Milliarden Jahren sowohl zur Erde als auch zu Theia zusammengeballt hätten, dann müsste der Mond, sozusagen, Zwillinge als Elternpaar haben. Ein Vaterschaftstest wäre dann sinnlos.

Doch was wäre, wenn sich all diese Theorien als falsch erwiesen? Raluca Rufu, Planetenforscherin am texanischen Southwest Research Institute, kann mit der herzzerreißenden Geschichte vom großen Crash reichlich wenig anfangen. Stattdessen, so Rufus Überlegungen, könnte der Mond das Ergebnis vieler Dutzend kleiner Kollisionen sein. Jeder Zusammenstoß, egal aus welcher Richtung, egal mit welcher Wucht und mit welcher Geschwindigkeit, schleuderte demnach kleine Erdbrocken ins Weltall, die sich dort zu einer Reihe von Minimonden zusammenballten. Im Verlauf der Zeit formten all diese Nachkommen schließlich Stück für Stück den Erdtrabanten, wie wir ihn heute kennen.

Übertragen auf die Romanwelt, wäre der Mond somit das Ergebnis unzähliger kleiner fruchtbarer Begegnungen. Und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte.