Die langen Oktobernächte eignen sich ideal, um die Highlights am Sternenhimmel zu beobachten. Mit etwas Glück zeigen sich uns sogar Polarlichter. Sie sind schwer vorherzusagen, denn ihr Auftreten hängt unmittelbar mit der Aktivität der Sonne zusammen. In diesem Jahr erleben wir das solare Maximum mit besonders intensiven Sonnenwinden. Dazu kommt es nur alle elf Jahre. Auch wenn Polarlichter hierzulande nur äußerst selten zu sehen sind, stehen die Chancen für das angebrochene Winterhalbjahr daher vergleichsweise gut. Polarlichter entstehen, wenn die geladenen Teilchen des Sonnenwindes auf das Magnetfeld der Erde prallen und zu den Polen geleitet werden. Üblicherweise zeigt sich das bunte Farbenspiel deshalb nahe Nord- und Südpol.

Komet Tsuchinshan-ATLAS

Auch für die Sichtung des Kometen Tsuchinshan-ATLAS heißt die Devise: Daumen drücken. Denn wir wissen nicht, welcher Anblick uns erwartet. Der Himmelskörper stammt aus der äußeren Oortschen Wolke am Rand unseres Sonnensystems. An der Sonne und unserer Erde kommt er zum ersten Mal auf seiner extrem lang gestreckten Bahn vorbei. Entdeckt wurde der Komet am 9. Januar 2023 an der Sternwarte Tsuchinshan – Mandarin-Chinesisch für "Purpurberg" – in der Nähe der Stadt Nanjing. Die Mitarbeitenden hielten ihn zunächst für einen Asteroiden. Erst am 22. Februar erkannte man mithilfe des südafrikanischen Teleskops ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), dass es sich um einen Kometen handelt.

Ein Komet ist im Prinzip nichts anderes als ein "schmutziger Schneeball", dessen Eis in Sonnennähe zu Dampf wird. Wasserdampf und andere Gase ummanteln den Kometenkern und reißen kleine Staubteilchen mit sich, die zuvor im Eis des Kometen eingebettet waren. Die dabei entstehenden Schweife sind die Ursache dafür, dass wir Kometen in der Umgangssprache auch als "Schweifsterne" bezeichnen.

Tsuchinshan-ATLAS erreichte bereits am 27. September seinen sonnennächsten Bahnpunkt. Übersteht er in diesen Tagen die extremen Bedingungen, setzt er seine Reise fort und wird sich am 12. Oktober mit 70,7 Millionen Kilometer Distanz in besonders geringer Entfernung zur Erde befinden.

Aufgrund vieler flüchtiger Gase, die Staub mitreißen, könnte der Schweifstern sehr hell werden. Ob Tsuchinshan-ATLAS tatsächlich über unseren Himmel ziehen wird, lässt aber nicht vorhersagen. Im ungünstigsten Fall zerbricht der Komet beim Passieren der Sonne. Mit etwas Glück erwartet uns im Hamburger Raum etwa ab dem 13. Oktober ein schöner Anblick am Abendhimmel. Weiter südlich steht der Komet höher über dem Horizont und kann daher schon am Vorabend entdeckt werden.

In der Abenddämmerung taucht Tsuchinshan-ATLAS am Westhorizont auf, aufgrund der Lichtverhältnisse ist er nur zu sehen, wenn er sehr hell werden sollte. Mit zunehmender Dunkelheit zieht er bereits wieder unter den Horizont. In den darauffolgenden Tagen zieht er stetig höher über den Himmel, sodass er auch in der fortgeschrittenen Dämmerung zu finden ist, auch wenn seine Helligkeit gleichzeitig abnimmt.

Wer den Kometen beobachten möchte, schaut zur Venus. Wir entdecken Tsuchinshan-ATLAS zunächst rechts von ihr, in den folgenden Tagen nähert er sich der Venus und steigt schließlich deutlich in die Höhe. Am 20. Oktober finden wir ihn links des Sterns Arkturus im Sternbild Bärenhüter. Zum Monatsende können wir den Kometen vermutlich nicht mehr mit bloßem Auge am Himmel ausmachen. Aber auch vorher empfiehlt sich der Griff zum Fernglas.

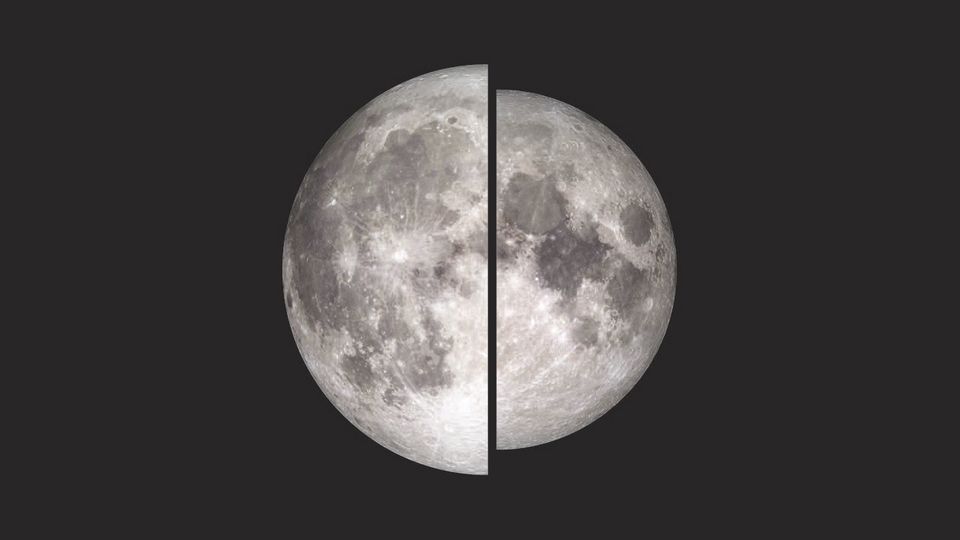

Erdnaher Supermond

Im Gegensatz dazu prangt der erdnahe Supervollmond am 17. Oktober unübersehbar am Firmament. Mit 357.400 Kilometern kommt er uns sogar noch ein wenig näher als der Supermond im September. Besonders dramatisch sind die Größen- und Helligkeitsunterschiede zwischen einem Supermond im Perigäum und einem durchschnittlichen Vollmond jedoch nicht – er wirkt nur etwa sieben Prozent größer und 15 Prozent heller. Im Vergleich zu einem "Minimond" in Erdferne, dem Apogäum, ist er rund 14 Prozent größer und 30 Prozent heller.

Überstrahlte Orioniden

So schön sein markanter Auftritt auch sein mag – leider überstrahlt der noch immer recht volle Mond wenige Tage später das Maximum des Meteorschauers der Orioniden. So wird der eher mäßige Meteorschauer selbst zu seinem Höhepunkt in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober nur vereinzelte Leuchtspuren ans Firmament zeichnen. Wer die alljährlich auftretenden Sternschnuppen sehen möchte, sucht einen möglichst dunkeln Ort auf und bringt Geduld mit.

Namensgeber der Orioniden ist das Sternbild Orion, von dem ihre Leuchtspuren auszustrahlen scheinen. Bei ihnen handelt es sich um verglühende Staubteilchen des Kometen Halley, der selbst erst im Jahr 2061 wieder in Erdnähe gelangen wird. Die kosmischen Partikel prasseln auf die Erdatmosphäre und verglühen in einem leuchtenden Schlauch aus ionisierter Luft. Wir können die Sternschnuppen von Anfang Oktober bis in den November am Himmel entdecken.

Von Quanten, Schwarzen Löchern und Dunkler Energie: Die zwölf größten Rätsel der Physik

Von Quanten, Schwarzen Löchern und Dunkler Energie: Die zwölf größten Rätsel der Physik

Manche Forschende vermuten dahinter mysteriöse Teilchen namens "Wimps", andere "Axionen", wieder andere sehen besondere Neutrinos am Werk. Zwischenzeitlich galten gar winzige Schwarze Löcher als mögliche Kandidaten. Alle Versuche, die Dunkle Materie dingfest zu machen, schlugen bislang fehl. Doch die Forschenden geben nicht auf: Manche wollen die Dunkle Materie sogar selbst herstellen.

⇒ Unser Podcast-Tipp zu Dunkler Materie

Funkelnder Herbsthimmel

Hoch über unseren Köpfen funkelt das "Himmels-W" der Kassiopeia, und auch der Pegasus, das Leitsternbild des Herbstes, galoppiert himmelwärts. Gemeinsam mit der prachtvollen Sternenkette der Andromeda bildet er das auffällige "Herbstviereck". Wir finden es abends halbhoch im Süden – im Lauf der Nacht weiter im Westen.

Der Blick zum Himmel lohnt sich vor allem am 19. Oktober. Denn dann können wir beobachten, wie der noch recht volle Mond durch den offenen Sternhaufen der Plejaden wandert. Der Stern Kapella strahlt links oberhalb des Mondes, während Jupiter nahe Aldebaran im Stier links unter ihm prangt. Etwas tiefer sehen wir den rötlichen Mars.