Zum ersten Mal fiel sie auf, als das unbemannte LADEE-Raumschiff der NASA auf seiner Mission 2014 und 2015 den Mond umkreiste: Den bleichen Himmelskörper umgibt eine Wolke aus Staub – und sie ist ungewöhnlich asymmetrisch. Wieso das so ist, konnten Forschende bisher nur vermuten. Jetzt haben sie wohl die Antwort gefunden.

Staub gibt es auf dem Mond in rauen Mengen. Weil den Erdtrabanten keine Atmosphäre schützt, prasseln jeden Tag tonnenweise Mikrometeoriten auf ihn ein – auf der Erde verglühen sie vorher. Mikrometeoriten sind dünner als ein Haar bis maximal wenige Millimeter groß. Ihr Einschlag aber hat mächtige Wucht: Er zerbröselt die Oberfläche des Mondes, die deshalb größtenteils aus Staubpartikeln besteht. Regolith wird diese fluffige, zentimeterdicke Schicht genannt. Man kann sie gut an den Abdrücken erkennen, die frühere Landungen auf dem Mond hinterlassen haben.

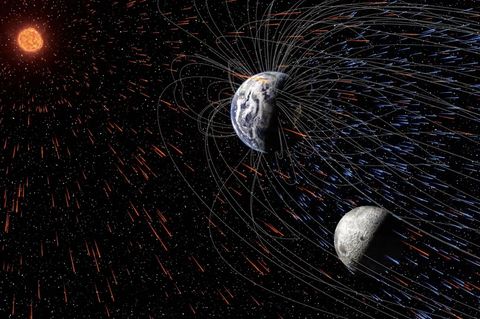

Wenn die Mikrometeoriten auf die Mondoberfläche treffen, wirbeln sie diese Staubpartikel auf. Wie winzige Geschosse wallen sie bis in den Orbit hinauf und bilden eine Wolke. Sie ist nicht sehr dicht, deshalb lässt sie sich mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Die Geräte an Bord der LADEE-Mission machten sie jedoch sichtbar. Und sie enthüllten auch: Auf der sonnenzugewandten Seite des Mondes ist die Staubglocke viel dicker als auf der dunklen Hälfte, besonders am Übergang zum Morgen – etwas, das sich Astrophysiker nur schwer erklären konnten.

Bisher vermuteten Fachleute als Ursache eine Gruppe von Meteoriten, deren Flugbahn sie häufiger auf der jeweiligen Lichtseite einschlagen lässt. Nur: Beobachtet hatte sie noch niemand. Forschende um Sébastien Verkercke von der französischen Raumfahrtagentur CNES kamen auf eine andere Hypothese. Dem Mond fehlt nicht nur die Atmosphäre, er dreht sich auch nur sehr langsam um sich selbst, ein Tag dauert dort etwa 29 Erdtage. Die Temperatur auf der Oberfläche schwankt daher zwischen 120 bis 130 Grad Celsius auf der Hälfte mit Sonnenlicht und bis zu minus 240 Grad auf der ohne. Könnte dieser gewaltige Unterschied mit der Staubwolke zusammenhängen?

Im Labor lässt sich das kaum überprüfen, da sich die Bedingungen nur schwer nachstellen lassen. Also simulierten die Forschenden den Einschlag von Mikrometeoriten am Computer. Mit dem Ergebnis: Himmelskörper, die auf eine wärmere Oberfläche trafen, wirbelten sechs bis acht Prozent mehr Staub auf als auf einer kalten Oberfläche. Und die Partikel schossen mit genug Energie auch in jene Höhen, die von Sonden in der Umlaufbahn untersucht werden können – wie 2014 und 2015 zum ersten Mal auf der LADEE-Mission.

Ihre Erkenntnisse haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nun im "Journal of Geophysical Research: Planets" veröffentlicht. Damit ist geklärt, wieso die Wolke um den Mond so schief aussieht. Und die Forschenden erhoffen sich noch mehr: Mit ihrer Methode könnte sich anhand der Eigenschaften der Staubwolke auch bestimmen lassen, wie der Untergrund darunter beschaffen ist. Schließlich hat die erdabgewandte Seite des Mondes bis heute kein Mensch betreten.