Claims abstecken ist Teil der DNA der USA. Stück für Stück teilten sich Siedler im 19. Jahrhundert das angebliche Niemandsland im Westen des Kontinents auf. Sollten doch mal Indigene das Land für sich beanspruchen, wurden sie vertrieben oder ermordet.

Mittlerweile ist Nordamerika vollständig aufgeteilt, doch die Sehnsucht, neues Land zu beanspruchen, ist wohl noch nicht erloschen. Das nächste Ziel der USA: der Mond. Als Wohnort ist er zwar nicht ganz so attraktiv, doch ließe sich dort womöglich Bergbau betreiben. Zudem würde es die eigene Überlegenheit gegenüber all den auf der Erde Zurückgebliebenen demonstrieren.

Damit sind wir bei der jüngsten Verkündung der NASA, bis 2030 einen Kernreaktor auf dem Mond bauen zu wollen. Und das, obwohl dort so schnell wohl kein Monddorf entstehen wird. Wen also soll der Reaktor mit Energie versorgen?

Doch das scheint die falsche Frage zu sein. Denn das Projekt lässt sich nur in einem größeren politischen Kontext verstehen.

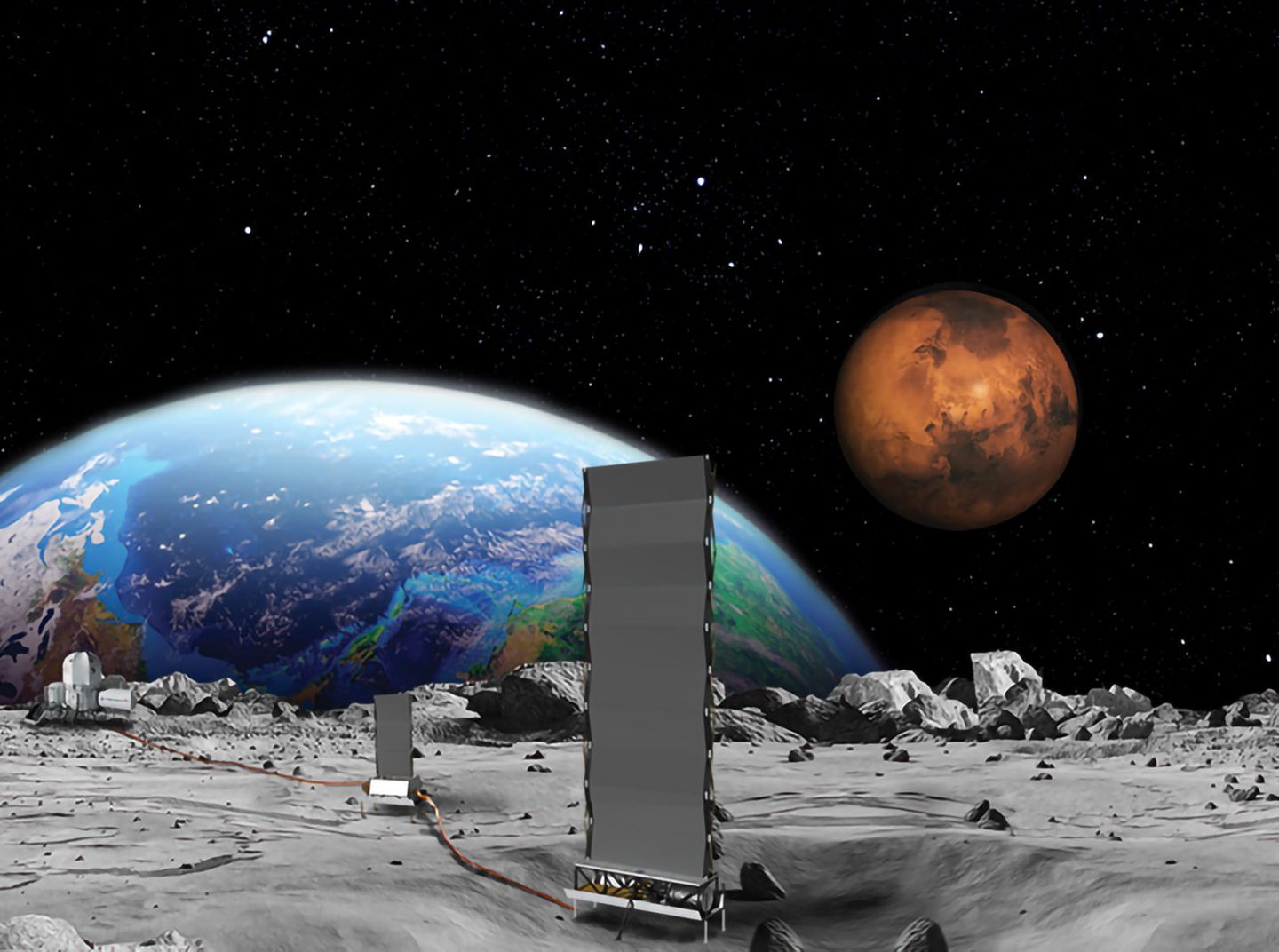

Pläne für eine nukleare Energieversorgung auf dem Mond existieren schon länger. Sollten eines Tages dort Menschen leben oder autonome Maschinen arbeiten, müssten diese ihre benötigte Energie vor Ort gewinnen. Herausfordernd wird das durch die langen Mondnächte: Sie dauern 14 Erdtage an. In dieser Zeit sind Solarpaneele nutzlos, und Batterien, die Strom für derart lange Zeiträume speichern, lassen sich kaum auf den Mond transportieren. Entsprechend denkt die NASA schon länger darüber nach, ob sich der Energiebedarf mit einem Kernreaktor stillen lässt.

Kernkraft hat im Weltraum eine Zukunft

Solch einen hat sie sogar schon gebaut und erprobt, wenn auch noch nicht auf dem Mond. Er trägt den verniedlichenden Namen "Krusty": Kilopower Reactor Using Stirling Technology. Getestet wurde er 2017/2018 in Nevada. Die künstliche Spaltung von Uran 235 setzte in Krusty Wärme frei, die einen Stirlingmotor antrieb, der daraus Strom gewann. 28 Kilogramm Uran benötigte Krusty, um ein Kilowatt zu erzeugen.

Solch ein Kernreaktor könnte im größeren Stil eine Mondbasis versorgen, aber auch Raumsonden zu entlegenen Ecken des Sonnensystems antreiben, wo die Leuchtkraft der Sonne nicht mehr ausreicht, um die Sonde per Solarpaneele mit Energie zu versorgen.

Der Mini-Reaktor Krusty unterschied sich in einigen Punkten von den Kernkraftwerken auf der Erde. Krusty war nicht auf Effizienz und Leistung getrimmt, das System sollte simpel und – laut NASA – inhärent sicher sein, indem es sein größtes Problem zu einem Vorteil umwandelte. Denn die Hauptgefahr von Kernreaktoren im Weltraum ist, dass sie ihre enorme Abwärme nicht los werden. Da keine Umgebungsluft die Wärme abtransportieren kann, heizen sie sich auf. Riesige Radiatoren sind nötig, die die Abwärme als Wärmestrahlung abführen. Doch wenn dies nicht wie geplant funktioniert, droht eine Überhitzung.

Energie für 80 Haushalte, aber kein Haus in der Nähe

Durch sein spezielles Design soll sich der Urankern von Krusty durch die Wärme jedoch so vergrößern, dass dies die Kettenreaktion drosselt. Weniger Wärme entsteht, das System reguliert sich selbst. So weit die Theorie, die sich zumindest beim ersten Testlauf in Nevada bewährte.

Als nächster Schritt sollte nach einer optimistischen Planung in der erste Hälften der 2030er-Jahre eine 40-Kilowattanlage auf dem Mond entstehen. Umso überraschender sind nun die Pläne des neuen NASA-Administrators, wonach der Reaktor bereits 2030 fertig sein soll. Und statt 40 Kilowatt soll er sogar 100 Kilowatt groß sein, womit sich etwa 80 US-amerikanische Haushalte mit Energie versorgen ließen.

Dieses NASA-Projekt namens "Fission Surface Power" wirkt umso ambitionierter, als sich der Mond für die NASA zurzeit als schwieriges Gelände erweist: Die geplante Landung von Menschen, für 2024 geplant, wurde auf frühestens 2027 verschoben. Vor allem aber spart die Trump-Administration die NASA gerade kaputt: Das Budget für wissenschaftliche Programme soll um 47 Prozent sinken, die Belegschaft von 17.391 auf 11.853 Mitarbeitende sinken.

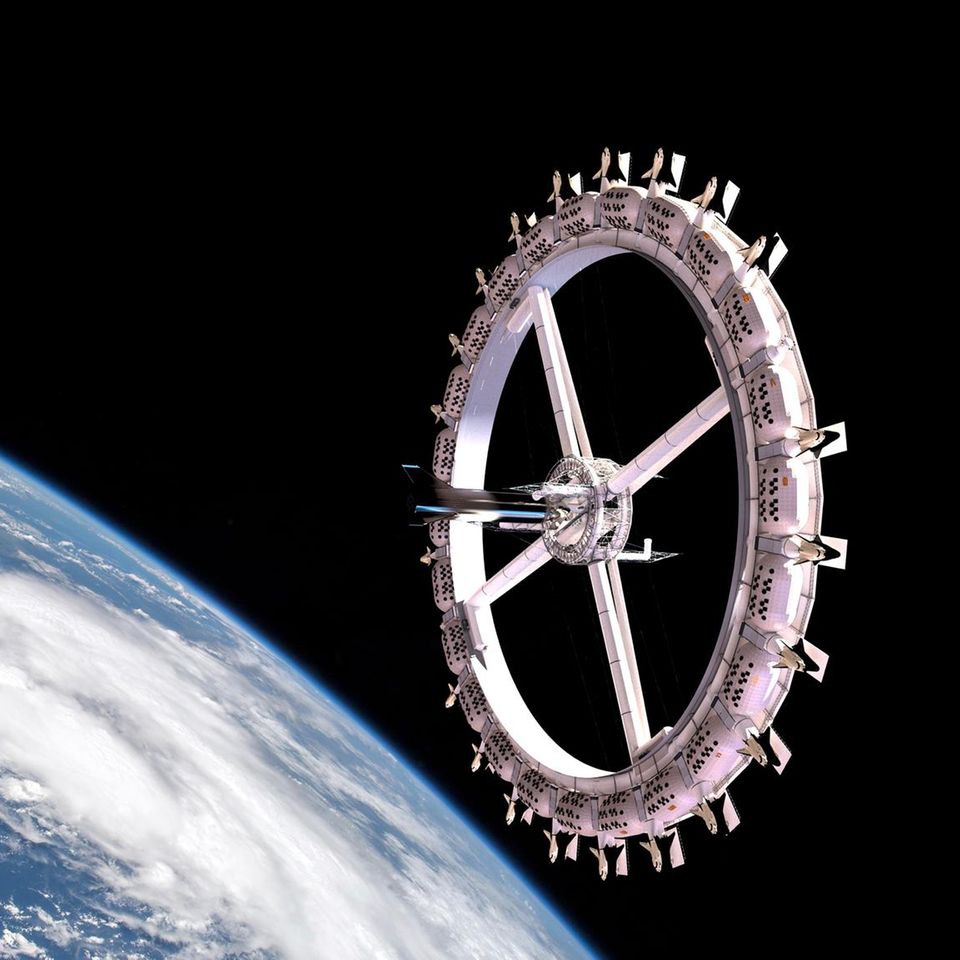

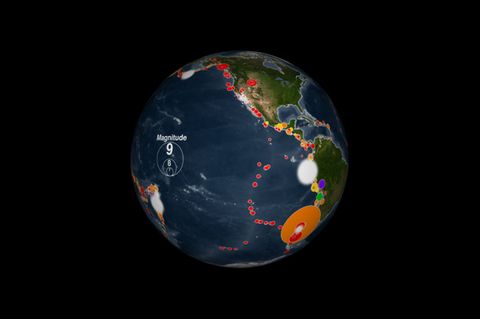

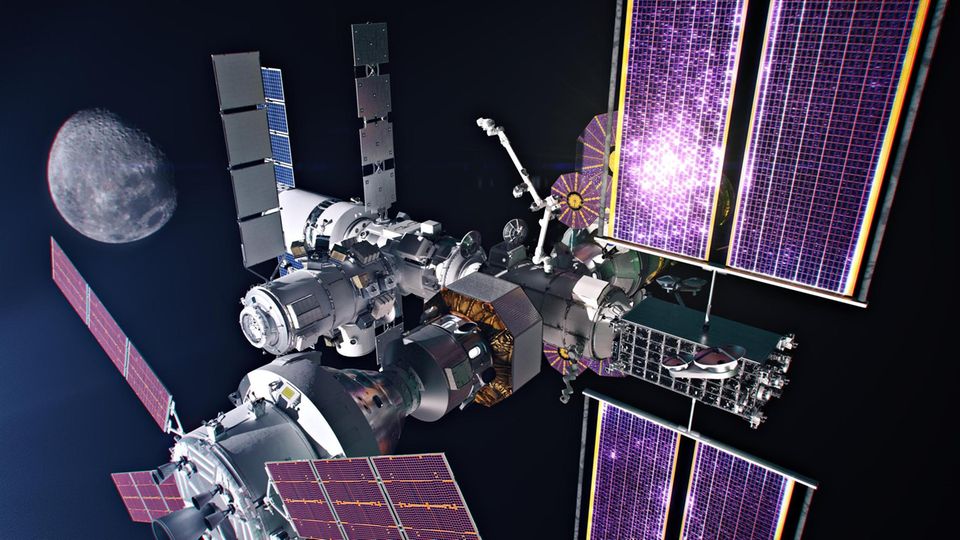

Zahlreiche bedeutsame Wissenschaftsprogramme stehen auf der Kippe, die für die Klimaerforschung so wichtige Erdbeobachtung wird wohl als Erstes zusammengestrichen. Die Kürzungen könnten auch das Aus für den Lunar Gateway bedeuten, eine geplante Raumstation im Mondorbit.

China gibt das Tempo vor

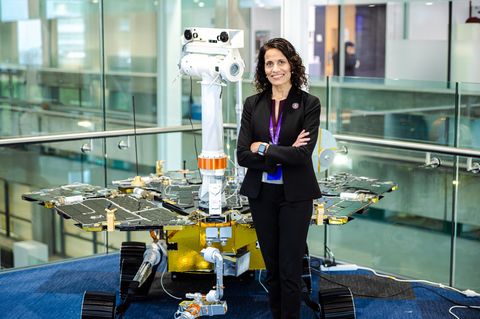

Die Wissenschaftssparte innerhalb der NASA kann sich immer weniger durchsetzen. Dazu trägt auch der neue starke Mann in der NASA bei: Sean Duffy. Er führt sie erst seit Kurzem interimsmäßig, eigentlich ist er Verkehrsminister der USA. Duffy hat keine Vorerfahrung in der Wissenschaft, vor seiner Politikerkarriere war er Fox-Business-Moderator. Seiner Ernennung zum kommissarischen NASA-Administrator bindet die NASA eng an die Regierung.

Entsprechend ist der neue Plan politisch einzuordnen. Er ist eine direkt Reaktion auf China, von dem bereits im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass es eine Mondstation in den 2030ern bauen will. Auch für deren Energieversorgung setzt China auf Kernkraft, bei der Entwicklung des Reaktors soll Russland helfen. Diese Pläne wurden im Frühjahr bestätigt. Die USA ziehen daher nun nach, wollen auch Präsenz auf der Mondoberfläche zeigen, auch wenn ihre Pläne für einen Kernreaktor schlechter in ein Gesamtkonzept eingebunden sind als in China, und auch wenn die NASA dafür besser erforschte und wissenschaftlich wohl sinnvollere Konzepte wie die Raumstation einmottet.

Jahrzehntelang hatten die USA zumindest symbolisch die Hoheit über den Mond, hat das Land es doch als einziges geschafft, Menschen hinzubringen. Doch China holt auf, und das in beeindruckendem Tempo. Zuletzt landete die Sonde Chang´e 6 auf der schwerer zu erreichenden erdabgewandten Seite des Mondes und brachte von dort Bodenproben zurück. Kontinuierlich baut China seine Fähigkeiten im Weltraum aus und hält dabei seine Zeitpläne weitaus besser ein als die USA. In der nächsten Mission will China unter anderem 3-D-Druck auf dem Mond erproben, als Zwischenschritt für den Bau einer Mondstation. Zwar sind auch diese Pläne hochambitioniert. Aber aufgrund der Kontinuität der bisherigen Erfolge sollten sie ernstgenommen werden.

Sollten tatsächlich Ende des Jahrzehnts Taikonauten – so heißen die chinesischen Astronauten – den Erdtrabanten betreten, wird sich der Konkurrenzkampf zwischen den USA und China zuspitzen, und vor allem die Frage: Wem gehört der Mond – oder zumindest Teile von ihm?

Der Weltraumvertrag von 1967 scheint dies eigentlich geregelt zu haben: Der Weltraum – und mit ihm der Mond – gehöre der gesamten Menschheit. Daraus leiten viele Juristen ab, dass niemand Grundstücke auf dem Mond für sich beanspruchen kann noch im Alleingang dort Rohstoffe schüren darf. Eine Sicht, die die USA nicht akzeptieren wollen, obwohl sie den Vertrag selbst ratifiziert haben.

Wie lässt sich Weltraumrecht umgehen?

Alle Versuche, diese Frage durch neue internationale Verträge zu klären und das Weltraumrecht an die Anforderungen der heutigen Raumfahrt anzupassen, sind gescheitert, es ließ sich kein internationaler Konsens finden. In Trumps erster Amtszeit gingen die USA daher einen anderen Weg: Sie begannen, mit anderen Staaten bilateral Vereinbarungen abzuschließen, die Artemis Accords. Darin erkennen die Staaten den Standpunkt der USA an, dass ein Abbau von Rohstoffen auf dem Mond nicht dem Verbot im Weltraumvertrag widerspricht, sich national Himmelskörper anzueignen. Im Gegenzug sollen die Staaten wohl selbst davon profitieren. Kritiker sagen, dass diese Regeln dem Weltraumvertrag sehr wohl widersprechen.

Wie heikel diese Vereinbarungen sind, zeigt sich beispielsweise daran, dass Deutschland sie zwar 2023 unterschrieb, in einer Zusatzerklärung aber betonte, dies sei nur eine "unverbindliche politische Erklärung", und Deutschland werde nur tun, was sich mit dem Völkerrecht decke. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die man nicht extra betonen müsste, außer man ist sich unsicher, ob die Zusammenarbeit mit den USA nicht doch gegen Völkerrecht verstößt.

Augenscheinlich wollen die USA durch die bilateralen Vereinbarungen andere Länder an sich binden, um im Fall eines Verstoßes gegen den Weltraumvertrag die eigenen Hegemonialanspruch auf internationaler Bühne durchzusetzen.

Ganz ähnlich geht auch China vor. Nicht zufällig taufte es ihre geplante Dauerunterkunft auf dem Trabanten die "Internationale Mondforschungsstation" (ILRS). Neben Russland will China mit weiteren Ländern zusammenarbeiten und sie an sich binden. Eine neue Blockbildung ist im Gange.

Was der eigentliche Sinn des Reaktors sein könnte

Das alles erklärt aber noch nicht, warum die USA nun ausgerechnet einen Kernreaktor auf dem Mond bauen wollen statt eines wesentlich einfacheren Bauwerks. Der Kernreaktor, so die Befürchtung, könnte ein Trick sein. Denn es lässt sich gut argumentieren, dass um einen solchen Reaktor herum eine Sperrzone errichtet werden muss, schließlich ist er auch auf dem Mond ein gefährdetes und gefährliches Objekt. Durch die Hintertür ließe sich also ein Alleinnutzungsanspruch auf ein Gebiet durchsetzen, da aus angeblichen Sicherheitsgründen kein Angehöriger eines anderen Staats die Zone rund um das Kernkraftwerk betreten dürfte.

Ob der Reaktor wirklich 2030 seinen Betrieb aufnehmen wird, ist zweifelhaft, nicht nur wegen der Budgetkürzungen. Die Trump-Administration wechselt häufig ihre Prioritäten im Weltraum, was erheblich die Planung solch langer und komplexer Projekte erschwert. Sollte es aber durch eine enorme Kraftanstrengung doch gelingen, droht der Reaktor hinsichtlich seiner eigentlichen Funktion, der Energieversorgung, nutzlos zu sein, ohne Menschen und Maschinen, die seiner Energie bedürfen.