Gentechnisch veränderte Bakterien könnten in Zukunft als Biosensoren Krebs im Körper aufspüren. Das berichtet ein amerikanisch-australisches Forschungsteam um Susan Woods von der University of Adelaide und Jeff Hasty von der University of California in San Diego. Die Forschenden identifizierten mit Hilfe der Bakterien Darmtumore in Zellkulturen und bei Mäusen. Zwar sei das Verfahren noch weit von einer klinischen Anwendung entfernt, betont die Gruppe. Doch in Zukunft könnten solche Organismen nicht nur Krebs, sondern auch andere Krankheiten aufspüren und sogar behandeln, prognostizieren die Forschenden im Fachmagazin "Science".

Für das Verfahren machte sich das Team die Fähigkeit von Bakterien zum "horizontalen Gentransfer" zunutze. Diese können Erbgut untereinander "transferieren", also austauschen, und sogar Genfragmente aus ihrer unmittelbaren Umgebung aufnehmen. Das ist wichtig, weil Tumorzellen Erbgutschnipsel an ihre Umgebung abgeben, die die Bakterien sich einverleiben können.

Die Bakterien agieren als Tumor-Spürhunde

Für seine Studie nutzte das Team das Bakterium Acinetobacter baylyi. Es ist besonders gut darin, DNA-Schnipsel aus seiner Umwelt aufzusammeln und in sein eigenes Erbgut zu integrieren. Mit der Genschere Crispr/Cas veränderten die Forschenden den Einzeller so, dass er auf zirkulierende DNA reagiert, die eine Mutation des Krebsgens KRAS enthält. KRAS-Varianten sind häufig an der Entstehung von Darmkrebs, aber auch von vielen anderen Tumoren beteiligt.

Das Team hat seinem Verfahren die griffige Bezeichnung CATCH (Cellular Assay of Targeted CRISPR-discriminated Horizontal gene transfer) gegeben. Ziel ist es, dass die Bakterien freie DNA direkt vor Ort aufnehmen und mit Sequenzen von Krebsgenen abgleichen. In diesem liebevoll animierten Video (auf Englisch) wird das Prinzip für Laien anschaulich erklärt. "Als wir vor vier Jahren mit dem Projekt anfingen, war nicht einmal sicher, ob es überhaupt möglich ist, Bakterien als Sensor für Säugetier-DNA zu nutzen", wird Hasty in einer Mitteilung seiner Universität zitiert.

Erfolgreiche Bakterien haben einen Überlebensvorteil

Doch wie erkennt man, ob die Bakterien fündig geworden sind? Hier greifen die Forschenden zu einem Trick: Sie haben die Bakterien mit einem Gen ausgestattet, das sie gegen das Antibiotikum Kanamycin resistent macht. Das Gen ist allerdings stillgelegt. Es wird erst aktiviert, wenn die Bakterien das Krebsgen KRASG12D aufnehmen und in ihr Erbgut einbauen. Damit wirkt KRAS wie ein Schalter, der die Antibiotika-Resistenz anknipst. Bakterien, die kein Krebsgen aufgenommen haben, sterben dagegen ab, sobald sie mit dem Antibiotikum in Kontakt kommen.

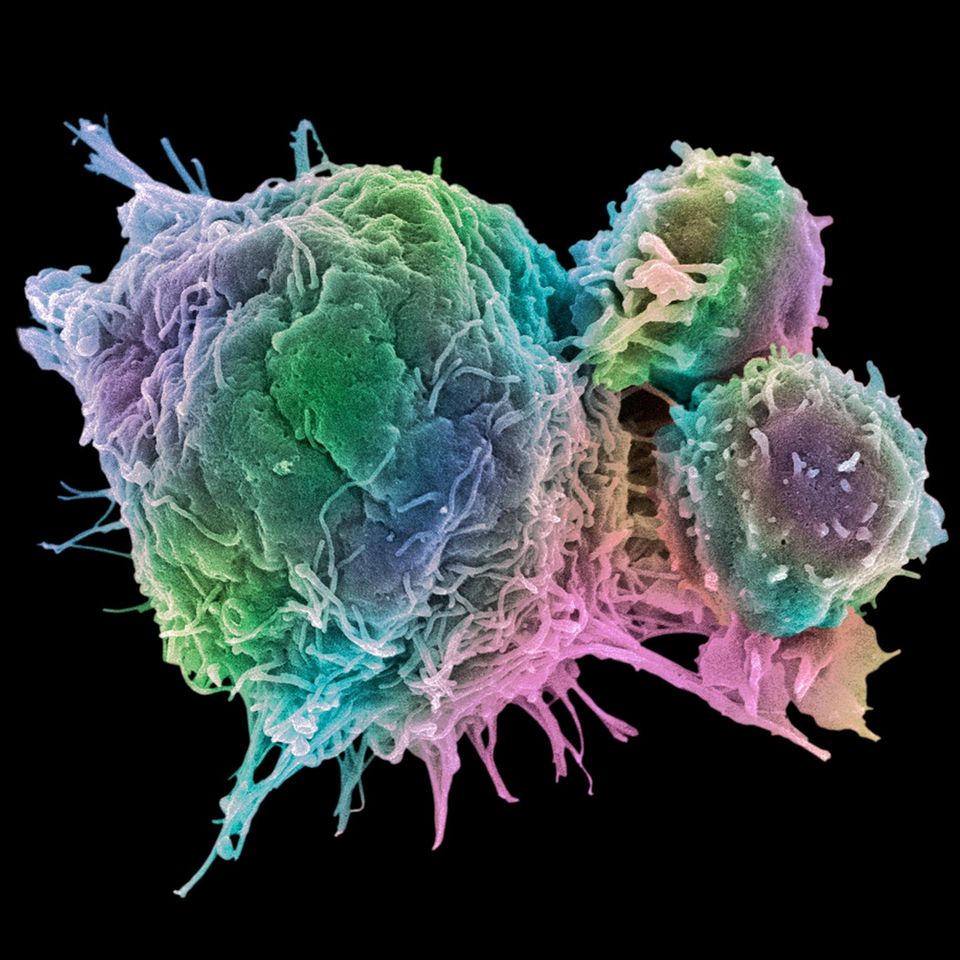

Das Team testete die Sensor-Bakterien zunächst an Zellkulturen, dann an Organoiden und schließlich an Mäusen mit Darmtumoren, die die KRAS-Mutation tragen. Dazu verabreichten die Forschenden Mäusen mit und ohne Darmtumor die gentechnisch veränderten Bakterien per Einlauf.

Nach einiger Zeit schläferten sie die Tiere ein und entnahmen ihnen den Darm samt Inhalt. Die darin enthaltenen Bakterien gaben sie jeweils zusammen mit dem Antibiotikum Kanamycin auf ein Kulturmedium. Wie erhofft, konnten sich nur die Bakterien vermehren, die einen Tumor im Mausdarm entdeckt hatten; alle anderen starben ab. Tatsächlich ließen sich auf diese Weise kranke und gesunde Mäuse zuverlässig unterscheiden.

Bis zur Anwendung beim Menschen ist es noch ein weiter Weg

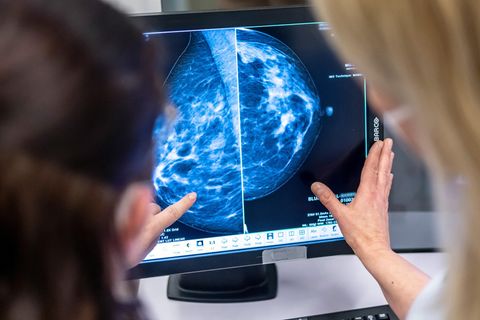

"Unsere Technologie ist derzeit auf bestimmte Sequenzen beschränkt, daher ist die Krebserkennung auf Hotspot-Mutationen wie KRASG12D begrenzt", heißt es in "Science". Und: "Unser Verfahren ist noch nicht bereit für die klinische Anwendung." Zunächst müsse man ermöglichen, dass die Bakterien auch oral zugeführt werden können und sich dann im Verdauungstrakt so stark vermehren, dass genügend lebende Bakterien im Stuhl ankommen. Erst dann wird das Verfahren auch für den Menschen praktikabel.

Zudem müsse das Verfahren mit gegenwärtigen Untersuchungsmethoden wie etwa der Darmspiegelung mithalten können und nicht zuletzt für Mensch und Umwelt unbedenklich sein. Schließlich kommen antibiotikaresistente Bakterien zum Einsatz.

Künftig könnten die Bakterien-Sensoren auch Infektionskrankheiten erkennen

Doch warum überhaupt den umständlichen Weg über Bakterien gehen und nicht direkt im Kot nach verdächtigen Gensequenzen suchen? Das Forschungsteam hat dafür eine gute Begründung: DNA-Sequenzen werden im Darm schnell abgebaut und kommen im Zweifelsfall nie im Stuhl an. Die Bakterien könnten ein Mittel sein, um genetische Informationen vor Ort zu sammeln und zu speichern. Der erste Schritt ist jetzt getan.

"CATCH hat das Potenzial, Darmkrebs früh zu erkennen, mit dem Ziel, zu verhindern, dass mehr Menschen an diesem und an anderen Tumoren sterben", erklärte Woods. Langfristig könnten aber auch andere Probleme damit behandelt werden, etwa Infektionskrankheiten. Denn das System lasse sich leicht an andere Gensequenzen anpassen.

Lebende Zellen sollen Arzneien an Ort und Stelle verabreichen

Letztlich sei sogar vorstellbar, die bakteriellen Biosensoren mit Nanokörpern, Peptiden oder anderen kleinen Molekülen auszurüsten, schreibt die Gruppe. Sie könnten dann direkt im Körper medizinische Wirkstoffe freisetzen, wenn sie eine Krankheit erkennen. "In Zukunft werden wir viele Krankheiten ermitteln und behandeln, und zwar mit Zellen, nicht mit Arzneien", hofft Koautor Dan Worthley.