In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die goldene Zeit der Teilchenphysik. Bekannt war bereits, dass Atome – einst als kleinste, unteilbare Einheit der Materie angesehen – aus Elektronen, Protonen und Neutronen bestehen. Mehr Teilchen schienen nicht nötig, um die Natur zu erklären. Doch dann stießen Physiker und Physikerinnen auf immer neue, meist sehr kurzlebige Teilchen, die nur selten in der Natur auftauchen. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Zahl der subatomaren Partikel beständig an.

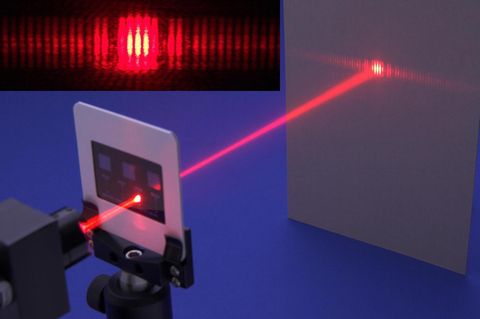

Damals gab es noch keine Beschleuniger, in denen Forschende Partikel mit Wucht aufeinanderprallen lassen konnten, um deren Bruchstücke zu studieren. Stattdessen bedienten sie sich einer natürlichen Quelle energiereicher Teilchen: der kosmischen Strahlung. Zertrümmert sie Atome, lassen sich die Zerfallsprodukte in Form von Linien auf Fotoplatten mit spezieller Emulsion bannen. Platziert wurden diese Platten bevorzugt auf Berggipfeln, wo der Himmel nah und die Luft dünn waren. Auch Nebelkammern, in denen manche Partikel hauchfeine Kondensstreifen hinterlassen, wurden zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Teilchenforschung. Sie belegten etwa die Existenz von Positronen und Myonen.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war jedoch mitnichten ein goldenes Zeitalter für Frauen in der Wissenschaft. Als Rosemary Brown (heute Fowler) 1947 eine Doktorandinnen-Stelle an die University of Bristol annahm, war sie eine von wenigen Frauen in der Physikfakultät – und eine der ersten, die das Studium mit Bestnoten abgeschlossen hatten. Brown forschte im Team von Cecil Powell. Der Teilchenphysiker hatte mithilfe der kosmischen Strahlung bereits das Pion nachgewiesen, eine Leistung, die 1950 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde. Auf Fotoplatten vom Jungfraujoch in den Schweizer Alpen fahndete sein Team nun nach weiteren Erkenntnissen.

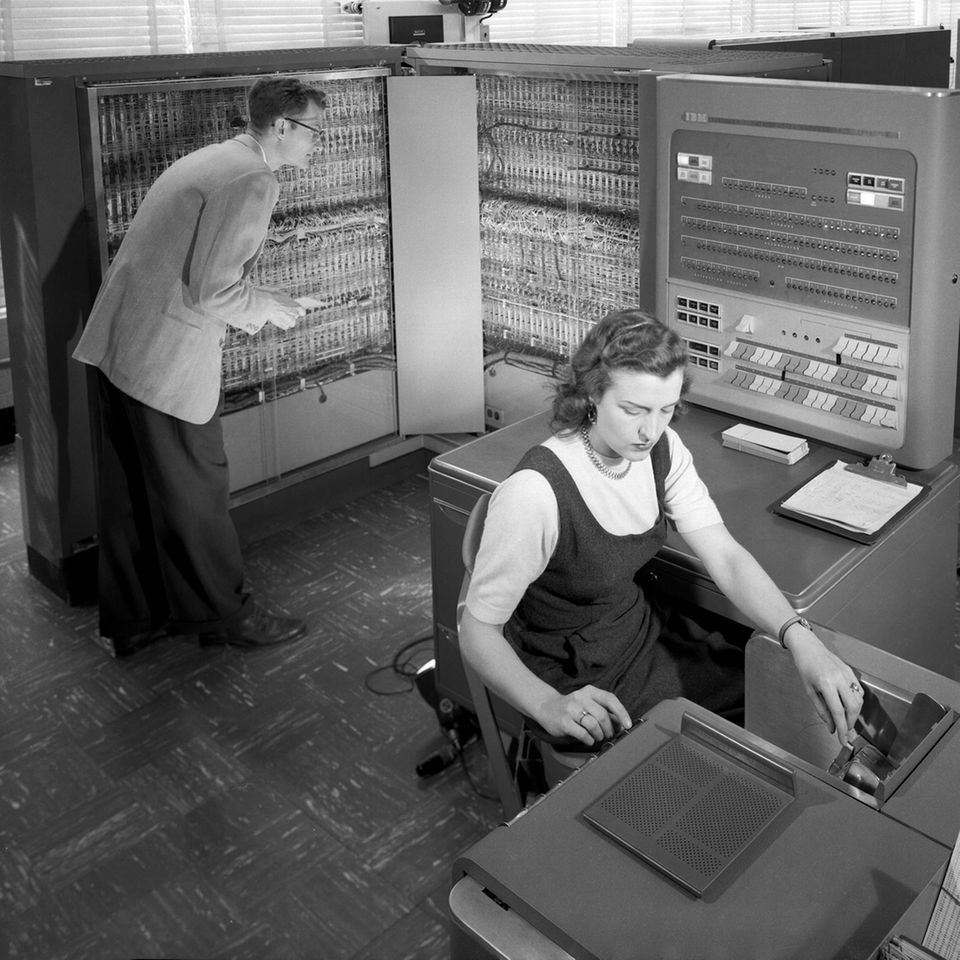

Zuerst durchforsteten meist weibliche "Scanner" die Platten nach Auffälligkeiten. Wurden sie fündig, übergaben sie die Messdaten den Forschenden zur Auswertung. 1948 zeigte eine Scannerin Rosemary Brown die Platte mit jenen Zerfallsspuren, die später als "k-track" eine Revolution in der Teilchenphysik einleiten sollten. "Ich schaute sehr genau hin und dachte: Das ist es", erzählte die 98-Jährige Anfang dieses Jahres einer Journalistin des Fachjournals "Nature".

Auf der Platte zu sehen war der Zerfall eines Partikels, später Kaon getauft, in drei Pionen. Das war verzwickt, denn zuvor hatte bereits eine andere Forschungsgruppe ein Teilchen mit exakt denselben Eigenschaften dabei beobachtet, wie es zu nur zwei Pionen zerfiel. 1949 veröffentlichten Brown und ihre Kollegen ihre Erkenntnisse.

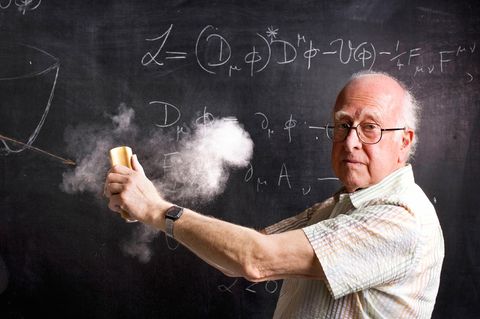

Die widersprüchlichen Messungen stellten die Physik vor ein Rätsel. Sie verletzten ein ehernes Gesetz im Reich der subatomaren Teilchen, die "Paritätserhaltung". Grob besagt sie: Führt man zwei Experimente mit spiegelbildlichem Aufbau durch, sollten auch die Ergebnisse spiegelbildlich zueinander sein. Der Zerfall der Kaonen ließ daran aber zweifeln. Erst Ende der 1950er-Jahre, viele Theorien und Experimente später, offenbarte sich: Bei manchen Prozessen in der Teilchenphysik wird die Parität verletzt. Diese Erkenntnis ebnete den Weg für Entdeckungen wie die des Higgs-Bosons, das anderen Teilchen ihre Masse verleiht.

Brown hatte die Universität zu diesem Zeitpunkt längst ohne Doktortitel verlassen. 1949 hatte sie Peter Fowler geheiratet, einen Kollegen aus ihrer Forschungsgruppe. Ein Jahr zuvor war er der Erste gewesen, dem sie den "k-track" gezeigt hatte. Das Paar entschied, dass Rosemary sich um Haushalt und Familie kümmern würde, während Peter seine Karriere vorantrieb. Die junge Physikerin sah darin weniger ein tragisches Opfer als eine pragmatische Entscheidung. Lebensmittel waren nach dem Krieg rationiert, Wohnraum knapp, Hausarbeit zeitaufwendig und kräftezehrend. Rosemary zog drei Töchter groß, die sich ihrerseits der Wissenschaft zuwandten. „Physik und Forschung waren ein normales Gesprächsthema am Küchentisch“, erinnert sich ihre Tochter Mary. "Als Kind wollte ich Physikerin werden, weil es mir so aufregend erschien." Peter Fowler stieg in Bristol zum Professor auf. Als er 1996 starb, ehrte ihn ein Nachruf als "brillanten Physiker", gesegnet mit einem "sehr glücklichen Familienleben".

Rosemary Fowler blieb der Wissenschaft verbunden – auch wenn ihr Name in der Fachwelt oft unerwähnt blieb, während ihre Leistungen Peter Fowler oder Cecil Powell zugeschrieben wurden. 2004 stiftete sie der Royal Astronomical Society zwei "Fowler Awards" zu Ehren ihres Mannes und Schwiegervaters. Die Preise werden jährlich an junge Forschende vergeben, die sich mit besonderen Leistungen in Astronomie und Geophysik hervorgetan haben, "bis zu zehn Jahre nach Abschluss des Doktors".

Fowler selbst hätte damit noch zehn Jahre Zeit, sich für die 500 Pfund Preisgeld zu qualifizieren. Am 14. Juli dieses Jahres verlieh ihr die University of Bristol die Ehrendoktorwürde, 75 Jahre nach Veröffentlichung ihrer bahnbrechenden Ergebnisse. Sie fühle sich "sehr geehrt", sagte Fowler der Pressemitteilung der Universität zufolge: "Aber ich habe seither nichts getan, was besonderen Respekt verdient hätte." Man könnte es auch so sehen: Wer mit 22 Jahren eine physikalische Revolution anstößt, hat genug wissenschaftliche Lorbeeren gesammelt, um sich bis zum Alter von 98 Jahren darauf auszuruhen.