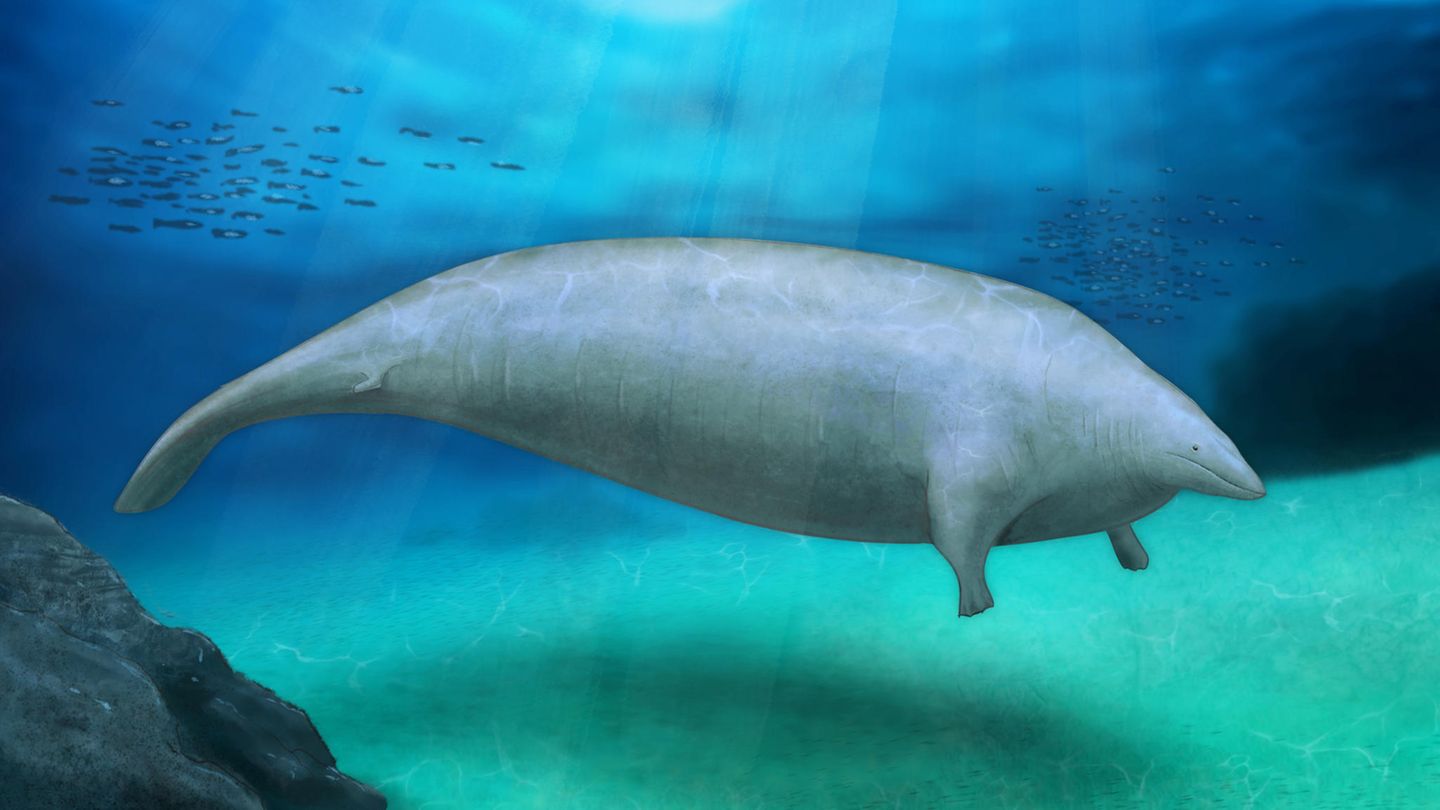

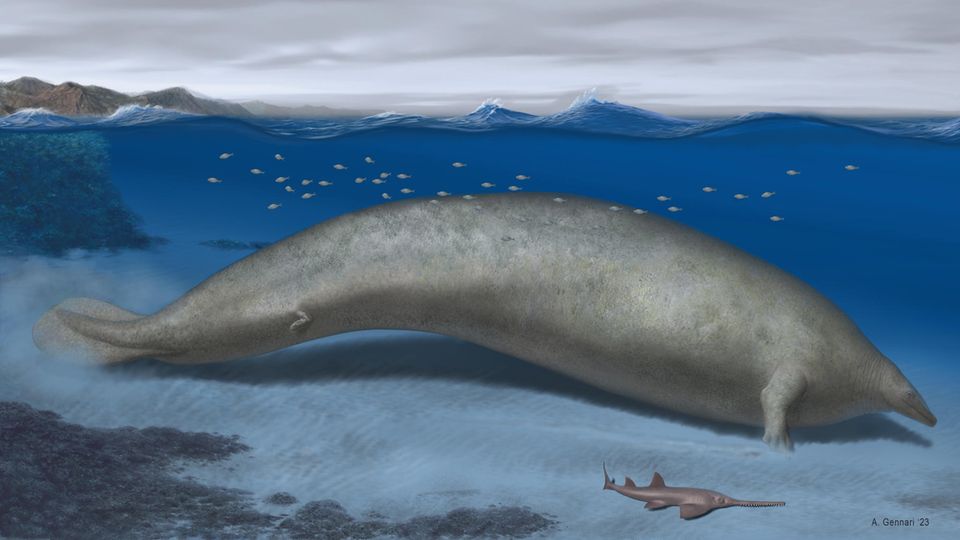

Sein Kopf wirkt beinahe absurd klein, der Schwanz erinnert an den einer Seekuh, und aus seinem plumpen Körper ragen vier eher kümmerliche Beine. Auf den ersten Blick sieht jenes Tier, das Paläontologen in der Zeitschrift Nature vorstellen, fast ein wenig lächerlich aus. Und doch könnte die neu beschriebene Spezies Perucetus colossus einen König von seinem Thron stoßen: den Giganten der Giganten – den Blauwal.

Lange galt der Riese unter den Cetaceae (Wale auf wissenschaftlich) unangefochten als schwerstes Tier, das je auf der Erde gelebt hat. Allein die Zunge eines Blauwals kann so viel wiegen wie ein Elefant, und mit einer maximalen Länge von 33 Metern können Weibchen bis zu 190 Tonnen auf die Waage wuchten. Weit mehr als jeder Dinosaurier.

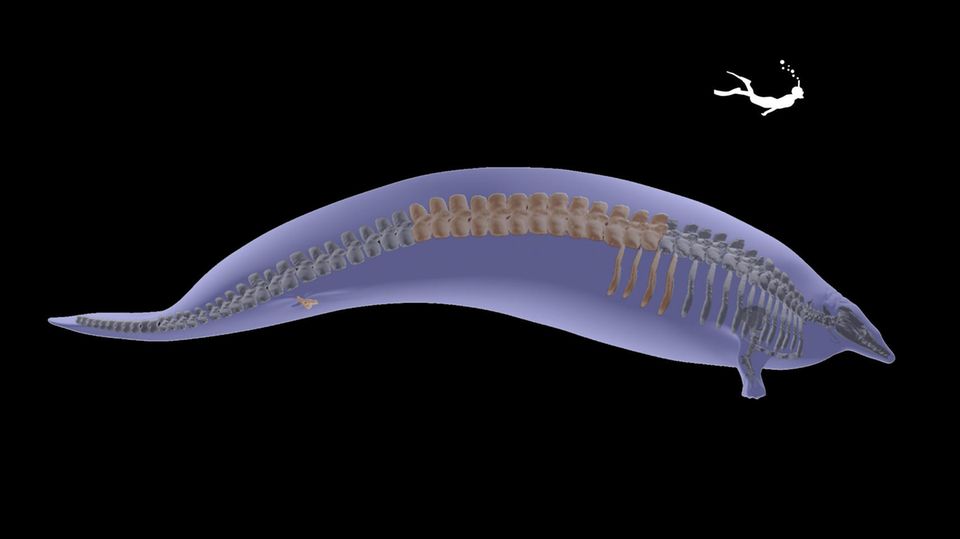

Doch 13 Wirbelknochen, vier Rippen und ein Hüftknochen, die Forschende nun in knapp 40 Millionen Jahre alten Gesteinen in der peruanischen Ica-Wüste gefunden haben, deuten darauf hin, dass in der Urzeit wohl ein noch massigerer Charakter umherschwamm. Zwar bilden die Überreste nur einen Teil des Skeletts, doch die Paläntolog*innen können aufgrund von Vergleichsdaten verwandter Arten recht genau auf das restliche Knochengerüst und damit auf die Gesamtstatur des Tieres – samt Eingeweide, Fett und Muskeln – schließen.

Der Urwal gehörte zu einer Gruppe von Meeressäugern, die sich schon vollständig an ein Leben im Wasser angepasst hatten

Den aufwändigen Rekonstruktionen nach macht die neu entdeckte Art ihrem wissenschaftlichen Namen alle Ehre: Perucetus colossus brachte es bei einer Körperlänge von 20 Metern mindestens auf 85 Tonnen und wohl auf ein Spitzengewicht von sagenhaften 340 Tonnen. Der urtümliche Wal gehörte zur Gruppe der Basilosauriden, einem ausgestorbenen Zweig der Cetaceae, die in der Epoche des Eozäns weltweit die Meere durchpflügten.

Zwar besaßen die Urwale, zu denen Perucetus gehörte, noch kleine Vorder- und Hinterbeine inklusive Füße, Merkmale also ihrer an Land lebenden Ahnen (archaische, heutigen Hirschferkeln ähnelnde Paarhufer), die sich vor rund 50 Millionen Jahren nach und nach auf den stammesgeschichtlichen Weg in die Fluten machten. Doch man geht davon aus, dass Basilosauriden zu den ersten Walen zählten, die vollständig an ein Leben im Wasser angepasst waren.

An Land wäre Perucetus definitiv auch unter seinem Gewicht kollabiert, ähnlich wie heutige Großwale, die, wenn sie stranden, von ihrer eigenen Körpermasse förmlich erdrückt werden. Eine Besonderheit des Urzeitgiganten betrifft die Struktur seiner Knochen, die extrem dicht und damit schwer sind. Die geschätzte Skelettmasse des peruanischen Kolosses übertrifft gar die aller bekannten Säugetiere und Wasserwirbeltiere. Die inneren Hohlräume, die viele Knochen von Wirbeltieren durchsetzen, weisen bei dem gigantischen Urwal einen hohen Grad von Osteosklerose auf, sind also mit Knochensubstanz gefüllt. Die gefundene Rippe zum Beispiel besteht komplett aus kompaktem Knochen. Obendrein sind die Außenseiten der fossilen Relikte mit knöchernen Ablagerungen bedeckt und dadurch massiv verdickt (auch als Pachystose bezeichnet).

Die Knochen des Fossils weisen erstaunliche Merkmale auf, die Hinweis auf die Lebensweise geben könnten

Die Jahrmillionen alte Fundstücke zeugen damit von einem Phänomen, das die Wissenschaftler*innen in ihrer Studie unter der Abkürzung BMI beschreiben (womit in dem Fall nicht der Body Mass Index gemeint ist, sondern die Bone Mass Increase – also die Zunahme an Knochenmasse). Bei manchen Tiergruppen, die evolutionsbiologisch vom Land ins Wasser gingen, ist diese Tendenz der Knochenverdichtung bereits bekannt und wird als Werkzeug zur Regulierung des Auftriebs gedeutet, als eine Anpassung ans Tauchen in eher flachen Gewässern. So haben beispielsweise Manatis (Rundschwanzseekühe), die vornehmlich im ufernahen Bereich schwimmen und Seegras weiden, den höchsten BMI aller heute lebenden marinen Säuger. Grund genug zur Annahme, dass Perucetus auch in Küstennähe anzutreffen war.

Doch was trieb der Urwal im eozänischen Meer? Wovon ernährte er sich? Darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Vielleicht aber war der Riese auch hier ein Ausreißer. Wahrscheinlich ähnelten Basilosauriden in ihrer Lebensweise heutigen Orcas: Sie besaßen starke Kiefer, spitze Zähne und machten Jagd auf Fische und andere Meerestiere. Doch dass Perucetus ebenfalls wendigen Beutetieren nachstellte, ist eher zu bezweifeln. Denn der Knochenbau, so schreiben die Autoren der Studie, deutet darauf hin, dass sich der Koloss eher etwas behäbiger bewegte.

Möglich also, dass er nach im Sand verborgenen Krebsen schnappte, Meeresschnecken und Muscheln fraß. Möglich auch, dass er sich an Kadavern verendeter Tiere labte, die auf den Grund gesunken waren – ähnlich wie es einige heutige Haie tun.

Vielleicht aber, so spekulieren die Urzeitforscher in ihrer Studie, bezog der Gigant die Energie für seinen schweren Leib ja auch aus pflanzlicher Kost, weidete Seegras und rupfte Kelp. Damit allerdings wäre er unter allen bekannten Cetaceae der einzige Vegetarier.