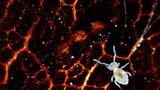

Als die Welt während der Corona-Pandemie zusammenschnurrte, eröffnete sich Marco Colombo eine große Welt im Kleinen. Der italienische Fotograf begab sich in seinem Garten auf Safari, nahm Erdkrumen, Mooskissen und welkes Laub unter die Lupe. Denn die Tiere, die er suchte, messen zwischen einem Viertelmillimeter und einem knappen Zentimeter. Und sie sind äußerst sprunghaft. Ein Luftzug, eine abrupte Bewegung, und die Winzlinge katapultieren sich aus der Gefahrenzone.

Ihren Namen – Springschwänze – verdanken sie ihrem Fluchtwerkzeug. Am Hinterleib sitzt eine Sprunggabel namens Furca. Die Sechsbeiner klappen sie unter den Körper und fixieren sie dort. Löst sich die Verriegelung, schnellt die Furca per Federmechanismus zurück, schleudert das Tier in die Luft und verleiht ihm dabei einen kräftigen Drall. Der Bunte Kugelspringer, Dicyrtomina ornata, erreichte im Labor eine maximale Rotationsrate von 368,7 Rückwärtssaltos pro Sekunde, ein Rekord im Tierreich.

Springschwänze in den Alpen auch als Gletscherflöhe bekannt

Mehr als 9600 Arten sind bislang bekannt; mindestens viermal so viele Spezies existieren vermutlich unter dem Radar der Wissenschaft. Die Sechsbeiner, Verwandte der Insekten, leben auf allen Kontinenten. Manche bevorzugen Baumkronen oder die Oberfläche von Gewässern. Andere hausen unter der Erde, wo sie Pflanzenreste und Mikroorganismen vertilgen, zum Wohle der Bodenqualität. Auch mit Temperaturen unter null kommen viele Arten problemlos klar: Frostschutzproteine verhindern, dass Eiskristalle ihre Zellen zerstören. In der Antarktis sind Springschwänze die größten Tiere, die ausschließlich an Land leben.

Die italienische Taxonomin Barbara Valle geht dem geheimen Leben der Springschwänze in den Alpen auf den Grund. Manche Arten sind dort als Gletscherflöhe bekannt. In Rudeln kleiner dunkler Punkte rotten sie sich auf dem Eis zusammen. Ihre Zahl kann in die Milliarden gehen. Andere Springschwänze fristen ein genügsames Dasein in Höhlen. Oft lebt eine Spezies nur an einem ganz bestimmten Ort.

Valle untersucht den Lebensraum der Winzlinge, schaut in ihr Erbgut, studiert unter dem Mikroskop jede Borste auf ihrem Exoskelett. Immer wieder stößt sie auf neue Arten. Sie will die Vielfalt dokumentieren, bevor Klimawandel und menschliche Aktivitäten sie dezimieren.

Valle und Colombo hoffen, dass möglichst viele Menschen dem Charme der Springschwänze als Botschafter der Natur erliegen. Einmal habe er im Freien einen Vortrag zu seinem Projekt gehalten, erzählt Colombo. Danach seien die Anwesenden auf Zehenspitzen übers Gras getrippelt, um ja keine Springschwänze zu zertreten. Ein Blick in glänzende Punktaugen, und die Liebe zu den Kleinen springt eben über.