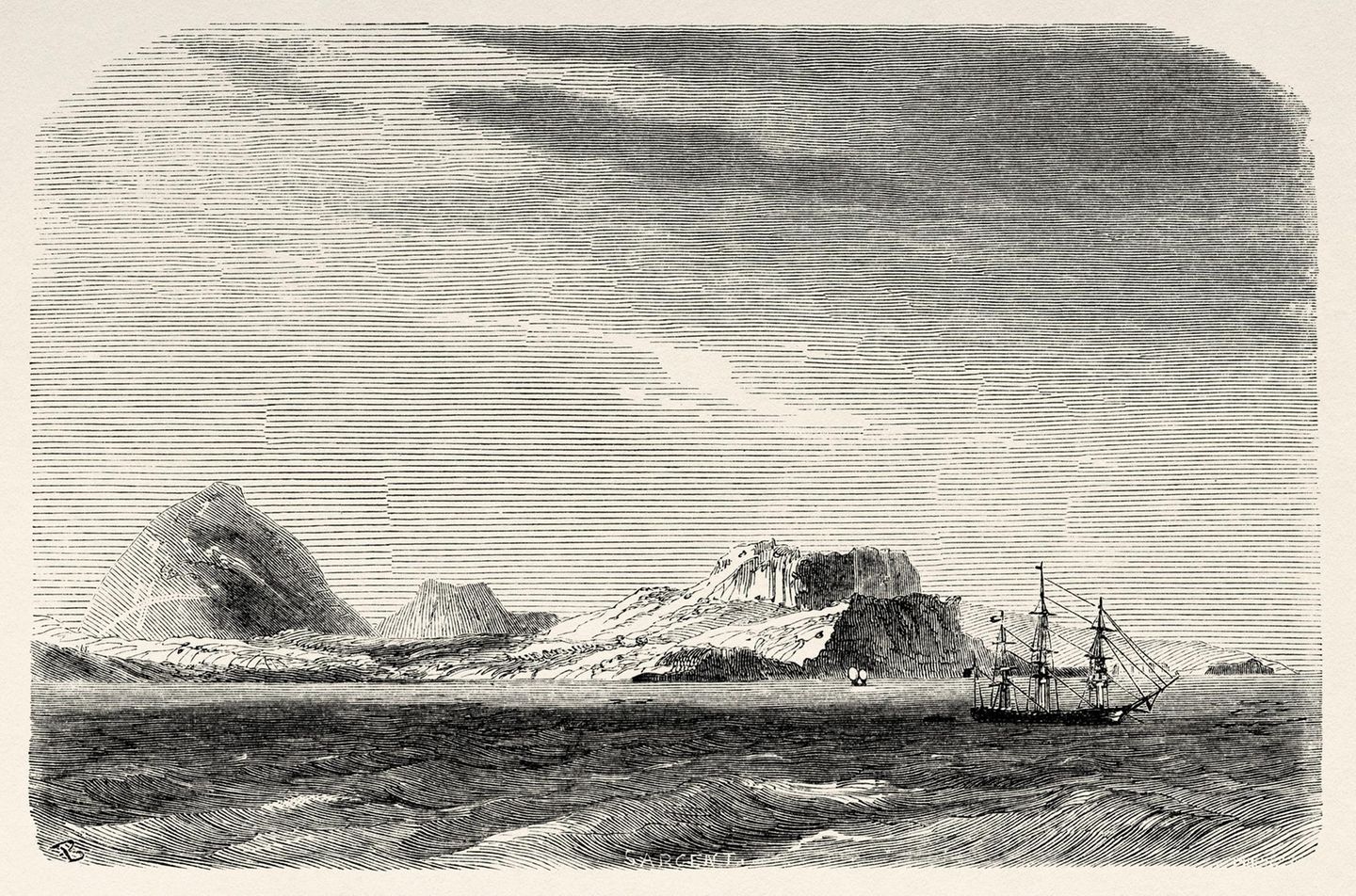

Am 16. September 1835 setzt der junge Forschungsreisende Charles Robert Darwin aus England seinen Fuß auf eine schroffe Küste. Er hat sich gefreut auf die Galapagosinseln, diese so besonderen vulkanischen Formationen mitten im Pazifik, aber jetzt ist er enttäuscht: "Nichts könnte weniger einladend sein als die erste Erscheinung", notiert er. Er sieht zerklüftete Felder aus erstarrter Lava, verkümmerte Kräuter, ausgedörrte Ebenen. Dazu Leguane, "höchst ekelhafte, plumpe Echsen".

Dennoch beginnt er fast umgehend mit seinen Untersuchungen, inspiziert, nimmt Proben, listet und dokumentiert Pflanzen und Tiere. Und wird langsam warm mit den spröden Eilanden. Wagt sogar, im Anzug, einen Ritt auf den berühmten Riesenschildkröten. "Wenn ich ihr dann ein paar Mal hinten auf den Panzer klopfte, erhob sie sich und lief los." Den größten Eindruck auf Darwin aber werden andere, kleinere Tiere hinterlassen. Federleichte Finken. Mit ihnen wird er nicht weniger als das Bild der Menschheit von ihrer Welt revolutionieren. Aber das weiß der Forscher zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

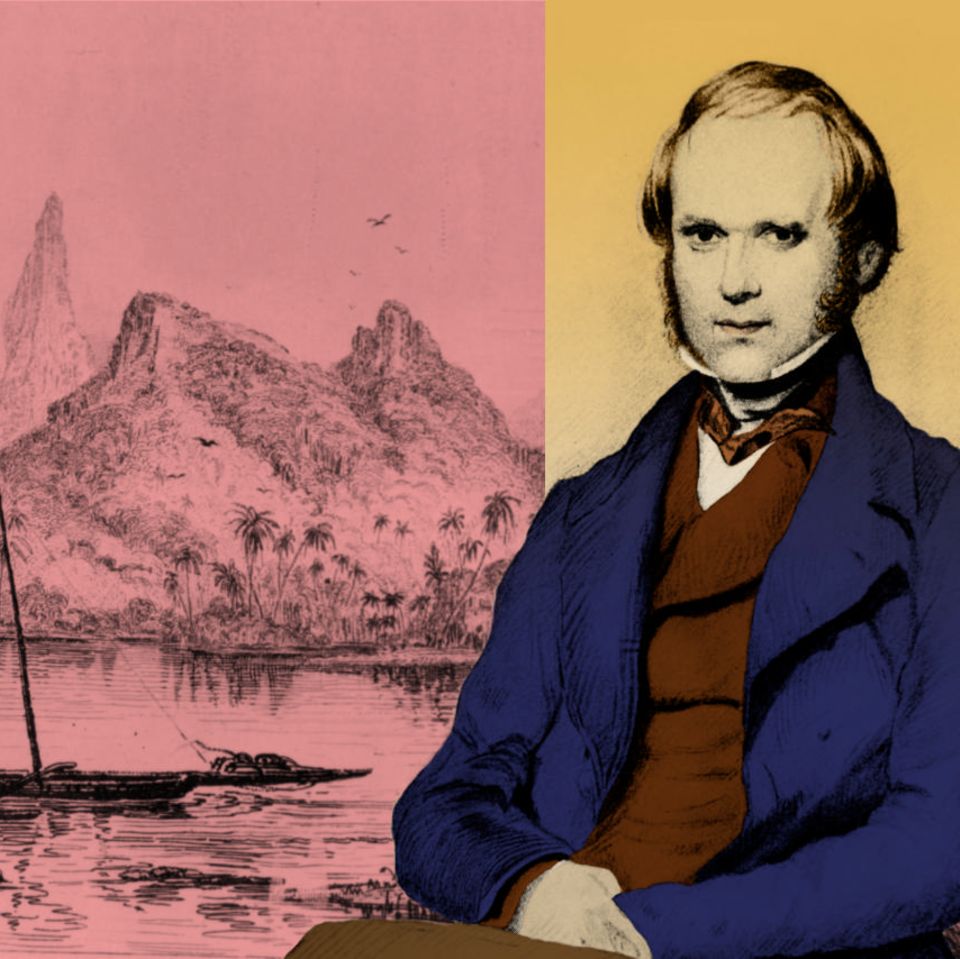

Darwin, der Theologie studiert hat, aber in Naturkunde trotz seiner nur 26 Jahre äußerst bewandert ist, begleitet eine britische Expedition, die die Küsten Südamerikas kartografieren soll. Er sammelt dabei, eigentlich eher nebenbei, Informationen über die Gesteine, die Flora und Fauna der fremden Gebiete. Unterwegs ist die Gruppe mit dem Schiff "HMS Beagle" – und inzwischen schon wieder auf dem Rückweg über den Pazifik, samt einem Zwischenstopp in Galapagos.

Alle glauben an die Schöpfung – auch Darwin

Insgesamt fast sechs Wochen verbringt die Crew hier. Darwin besucht zahlreiche der 13 größeren Inseln des Archipels. Wandert, beobachtet, notiert, zeichnet. Was ihm auffällt: Einige Tiere kommen auf mehreren Inseln vor, unterscheiden sich jedoch je nach Fundort in ihrem Aussehen leicht: Schildkröten etwa, Spottdrosseln. Finken.

Darwin geht damals noch wie die meisten Forscher seiner Zeit davon aus, dass die natürlichen Arten unveränderlich sind. Die Kirche gibt mit ihren allumfassenden Dogmen diese Weltsicht vor. Gott habe die Erde geschaffen und mit ihr die in ihr lebenden Wesen, sein Werk sei gut, ja perfekt, und ewig gleich. Forscher können demnach lediglich die bestehenden Arten dokumentieren und ihre Verbreitung analysieren. Eine Bestandsaufnahme betreiben. Aber der junge, neugierige Engländer bleibt offen für andere Erklärungen – und ihn beschleicht ein Verdacht.

Die Vögel hebeln das alte Weltbild aus

Erst nach der Rückkehr nach England im Herbst 1836 nimmt diese Vermutung Form an. Was, überlegt Darwin, wenn sich die Arten im Zeitverlauf verändern, sich sogar neue Varianten herausbilden können, durch allmähliche Anpassung an die Umwelt? Was, wenn die Natur kein festgefügtes göttliches Repertoire verkörpert, sondern ein bewegliches Spiel, einen Prozess, geprägt nicht von Erstarrung, sondern von: Evolution!

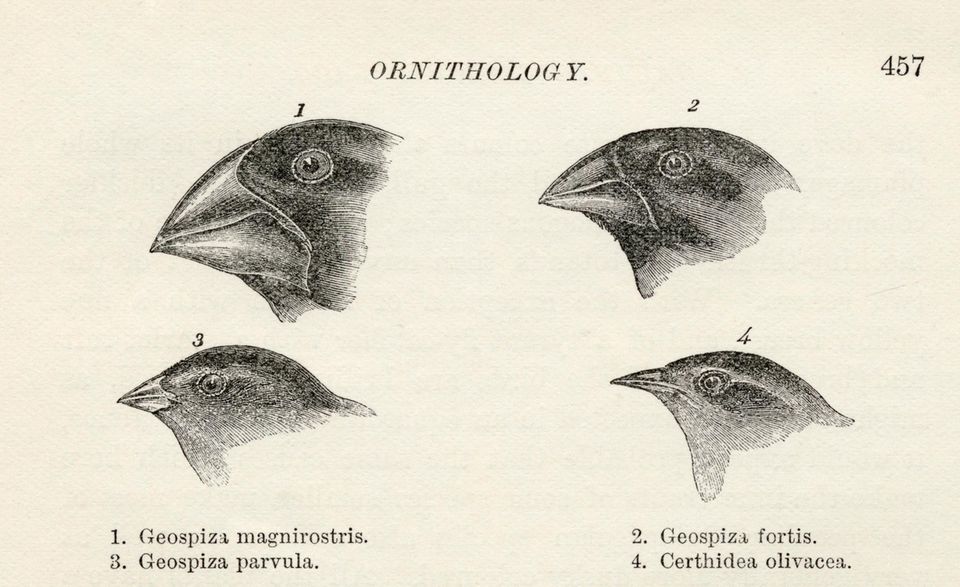

Mithilfe eines Ornithologen werden die Finken von den Galapagosinseln bald zum Kernbeweis von Darwins gewagter These. Diese Vögel sind alle 10 bis 20 Zentimeter groß, haben alle ein bräunliches oder schwarzes Gefieder, unterscheiden sich aber stark in der Form ihrer Schnäbel, von breit zu schmal, von hoch zu spitz. Was der Vogelkundler nun erkennt: Es handelt sich hierbei mitnichten um völlig unterschiedliche, fixe Tierfamilien, sondern um Untergruppen einer einzigen, die sich auf den einzelnen isolierten Inseln an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst haben. Von Generation zu Generation haben sie sich so gewandelt, wie sie sich am besten in ihrer Heimat ernähren konnten. Die einen haben dafür Schnäbel ausgebildet, mit denen sich Samen picken lassen, andere ideale Mundwerkzeuge zum Fressen von Kaktussen, wieder andere ein Maul zum Verzehren von Insekten, etwa Flöhen von Leguanen und Schildkröten.

Es ist die zentrale Idee von Darwins Evolutionstheorie: Die natürlichen Arten entwickeln sich – gemäß einem Verfahren, das er "natürliche Auslese" nennen wird – durch die möglichst optimale Anpassung an die Umwelt.

Doch Darwin hat ein Problem. Weil er auf seiner Reise nicht geahnt hat, wie bedeutsam die Finken für seine Studien werden würden, sind seine Aufzeichnungen dort teils nur bruchstückhaft. Also kontaktiert er andere Crew-Mitglieder, befragt sie nach genauen Fundorten, erhält sogar einige Vogelexemplare, die Mitfahrer geschossen und mit nach Hause genommen hatten. So hat Darwin irgendwann trotzdem genug Material beisammen.

Über zwei Jahrzehnte perfektioniert Darwin sein Opus magnum

Als der Forscher 1859, gut 20 Jahre später, nach langer, akribischer Arbeit an seinen Argumenten und Belegen, endlich sein bahnbrechendes Werk "On the Origin of Species" ("Über die Entstehung der Arten") veröffentlicht, nehmen die Finken darin einen wichtigen Platz ein. Es ist der Gründungsmoment einer neuen Weltsicht, die das Denken über die Natur und die Herkunft des Menschen umstürzt, die die Schöpfungsidee des Christentums radikal infrage stellt.

Eine Revolution, herbeigeführt auch dank ein paar kleiner Vögel von den schroffen, fernen Galapagosinseln.