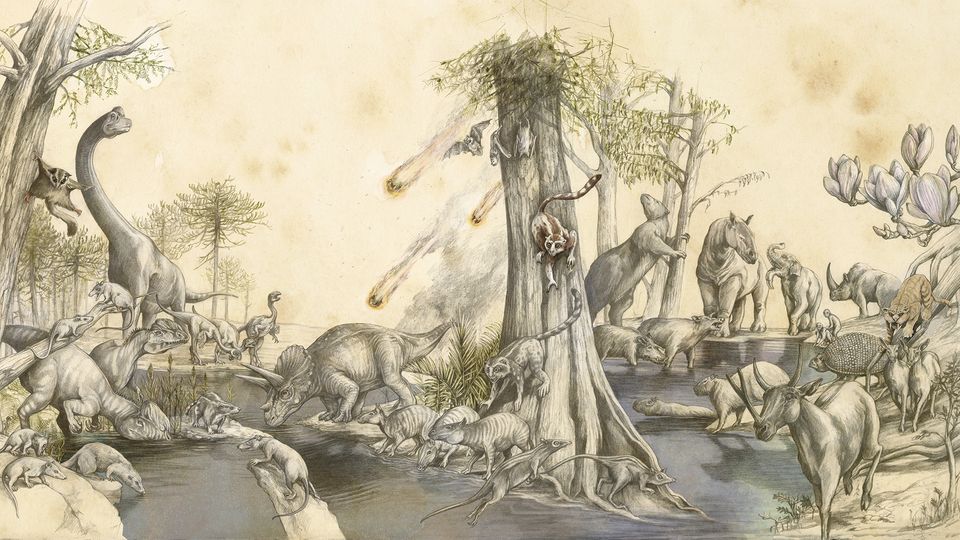

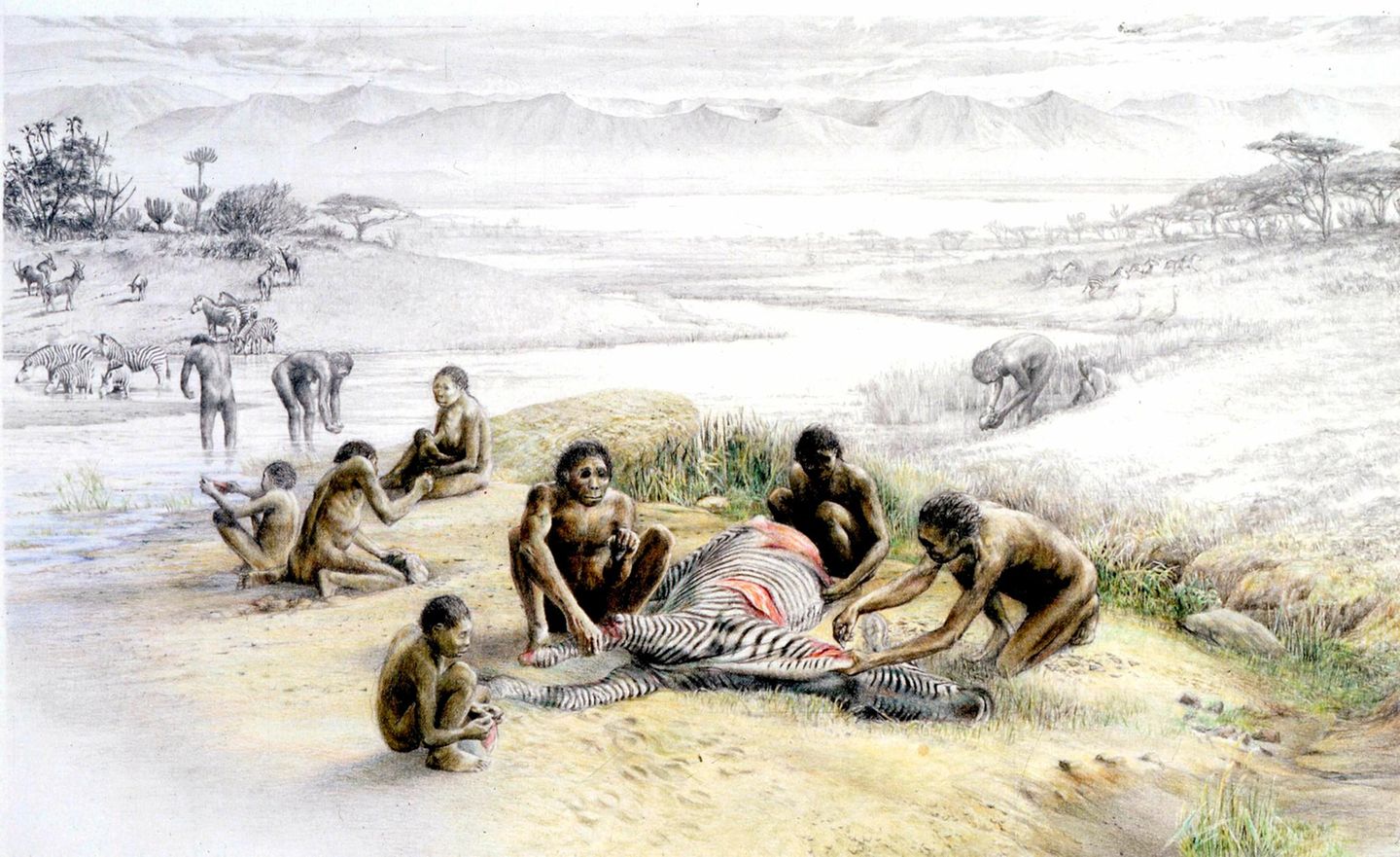

Der Mensch, ein Jäger und Sammler: Während die einen, mit Bogen und Speer bewaffnet, sich an Bison, Zebra oder Wollmammut anschlichen, suchten andere nach essbaren Früchten und anderen Pflanzenteilen. Dieses Bild von der Ernährungsweise der Homininen – gemeint sind damit alle Arten der Gattung Homo und ihrer Vorfahren – prägt bis heute die Forschung. Doch es könnte einseitig sein, warnen spanische Forschende. Denn es unterschlägt die Rolle von Aas.

Wie die Forschenden im Fachmagazin "Journal of Human Evolution" schreiben, haben unsere Vorfahren schon immer tote Tiere gesucht und als leicht verfügbare Nährstoffquelle genutzt. Auch und gerade in Zeiten der Nahrungsknappheit: "Wenn große Land- und Meeressäugetiere sterben, liefern sie Tonnen von leicht zugänglicher Nahrung, sodass viele Aasfresserarten gleichzeitig koexistieren und sich ernähren können", sagt die Hauptautorin der Studie, Ana Mateos in einer Pressemitteilung.

"Heute wissen wir, dass Aas eine grundlegende Rolle in Ökosystemen spielt und dass alle fleischfressenden Arten es in größerem oder geringerem Maße verzehren", sagt Mateos. "Darüber hinaus praktizieren viele heutige Jäger- und Sammlergruppen weiterhin das Aas-Essen als zusätzliche Ernährungsweise.

Unwissenschaftliche Vorbehalte gegen den Aaskonsum

Dass diese Erkenntnis es so schwer hatte, sich durchzusetzen, führen die Forschenden auf Vorbehalte in der Wissenschaft selbst zurück: Seit in den 1960er-Jahren der Nachweis gelang, dass frühe Homininen Fleisch aßen, entbrannte die Debatte über dessen Herkunft: Hatten unsere Vorfahren die Tiere selbst erlegt, oder hatten sie sie tot vorgefunden? Die rasante Entwicklung der Steinwerkzeuge habe dann laut den Autorinnen und Autoren der Studie zu dem Vorurteil geführt, dass unsere Vorfahren fast ausschließlich selbst gejagt hätten.

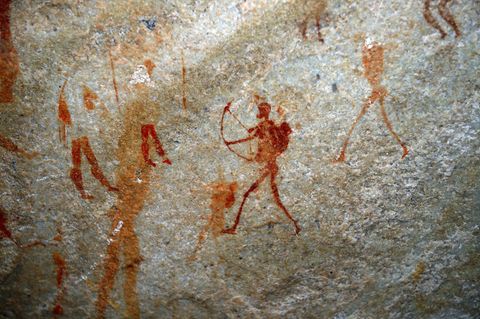

Auch die Vorstellung, dass das Aas-Essen im Unterschied zur Jagd auf große, gesunde Tiere minderwertig oder unehrenhaft sei, habe die Diskussion beeinflusst. (Tatsächlich werden noch heute "Steinzeitmenschen" meist im Kampf mit großen, furchterregenden Tieren dargestellt.) Weitere Einwände gegen die Aas-Hypothese waren demnach die Konkurrenz mit potenziell gefährlichen Nahrungskonkurrenten und der mögliche Kontakt mit Krankheitserregern.

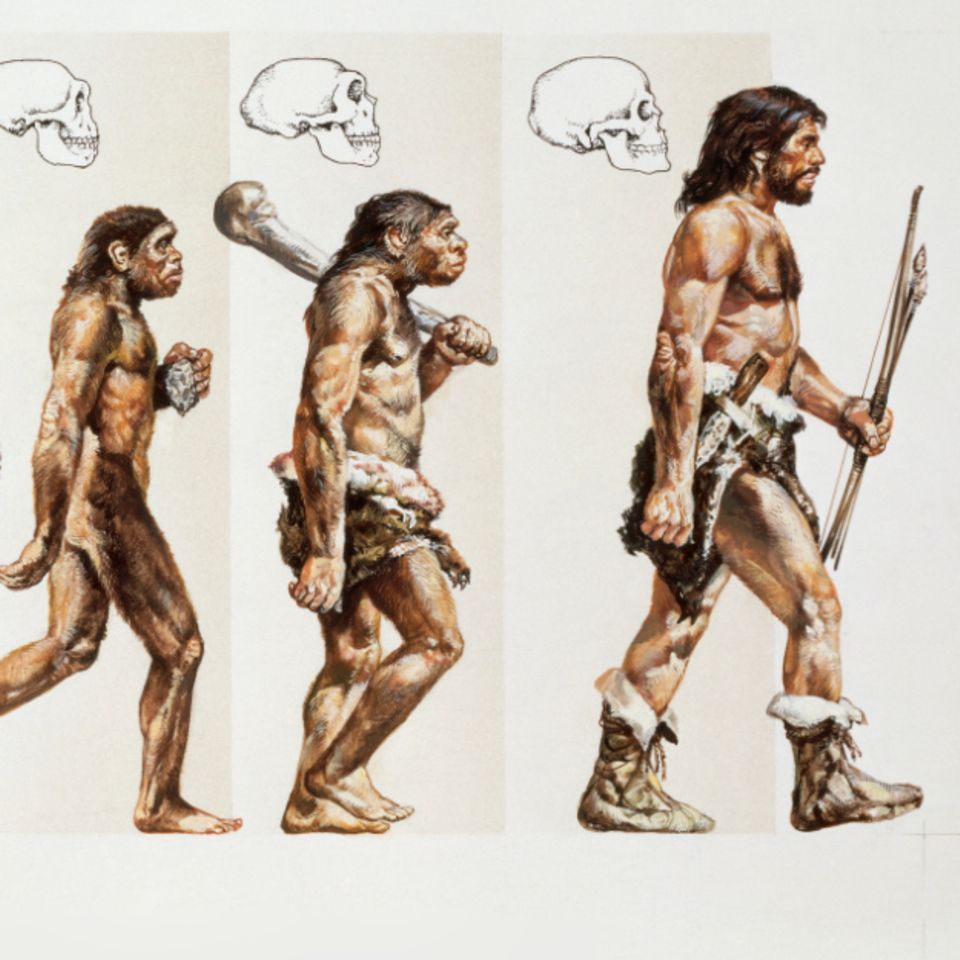

Doch Studien zur Ernährung und zur Umwelt unserer Vorfahren zeichnen den Autorinnen und Autoren zufolge seit Jahren ein anderes Bild. "Der Mensch ist seit seinen Anfängen anatomisch, physiologisch, verhaltensmäßig und technologisch darauf ausgerichtet, ein effizienter Aasfresser zu sein", sagt Ana Mateos. Der saure pH-Wert des menschlichen Magens könne als Abwehr gegen Krankheitserreger und Giftstoffe wirken, und darüber hinaus habe sich das Infektionsrisiko erheblich verringert, als unsere Vorfahren begannen, Feuer zum Kochen zu nutzen.

Ähnlich wie andere aasfressende Tiere, hätten auch Zweibeiner vor Millionen Jahren Verhaltensweisen beherrscht, die die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit Krankheitserregern beim Verzehr von oder beim Kontakt mit Aas minimieren. "Darüber hinaus können Menschen mit relativ geringem Energieaufwand lange Strecken zurücklegen, was für die Suche nach ausreichend Aas unerlässlich ist", erklärt Ana Mateos. Nicht zuletzt habe uns die Sprache schon in ihren Anfängen erlaubt, uns zu organisieren, nach Kadavern großer Tiere zu suchen oder einem großen Raubtier die Beute zu entreißen, ergänzt Co-Autor Jesús Rodríguez.

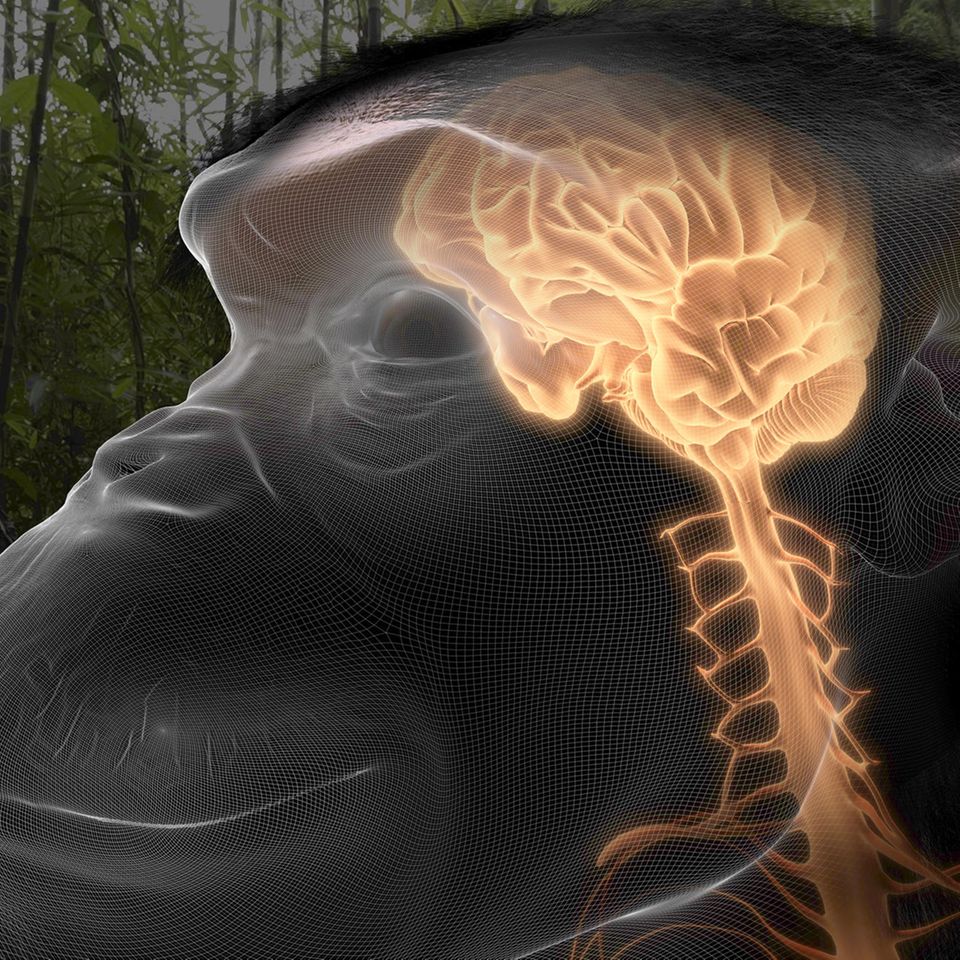

Schon oft wurde dargelegt, dass der Verzehr von proteinreichem Fleisch die menschliche Evolution und die Entwicklung des Gehirns vorangetrieben habe. Man könne darum ebensogut sagen, dass das Aas-Essen uns zu Menschen gemacht habe, resümiert Mateos.

![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nc/v16/w480/r0.75/-/migraene-cover.jpg)