Wenn es um Extrembedingungen geht, sind einige Tiere hart im Nehmen: Schwarzkäfer laufen über brennend heiße Namibdünen, Artemia-Krebse rudern durch die giftige Salzlauge des Mono Lake in Kalifornien und Grottenolme harren im ewigen Dunkel von Karsthöhlen – bisweilen zehn Jahre lang, ohne einen Happen zu fressen. Andere Tiere wiederum können eisige Kälte aushalten, einfrieren und reglos überdauern, bis die Umwelt um sie herum wieder etwas rosiger ausschaut. Selbst wenn sie darauf Jahre, nein: Jahrtausende warten müssen.

Genau solche Kandidaten haben Forschende nun aus dem Permafrost Sibiriens geborgen: Fadenwürmer, die bei Minusgraden in einer Tiefe von 40 Metern festgefroren waren. Die Winzlinge steckten in der ehemaligen Höhle eines arktischen Hörnchens, mitten in frosthartem organischem Material, das den Bau einstmals zuschüttete. Als die entsprechenden Bodenproben im Labor auftauten, wachten die Würmer allmählich auf, räkelten sich – und hatten Hunger. Allzu verständlich: Nach einem Dornröschenschlaf von sage und schreibe rund 46.000 Jahren.

Auf das phänomenale Alter der Würmchen schloss das Team von Wissenschaftler*innen um Anastasia Shatilovich vom Institut für physikalisch-chemische und biologische Probleme der Bodenkunde (RAS) in Russland und Vamshidhar Gade vom Institut für Biochemie der ETH Zürich mithilfe von Rabiokarbonanalysen jener Bodenproben, in denen die Tiere in Form von Ruhestadien eingebettet waren. Weitere morphologische und genetische Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den wieder zum Leben erweckten Fadenwürmern um eine bisher unbekannte Art handelt, der die Forschenden in ihrer bei PLoS Genetics erschienen Studie den Namen Panagrolaimus kolymaensis gaben.

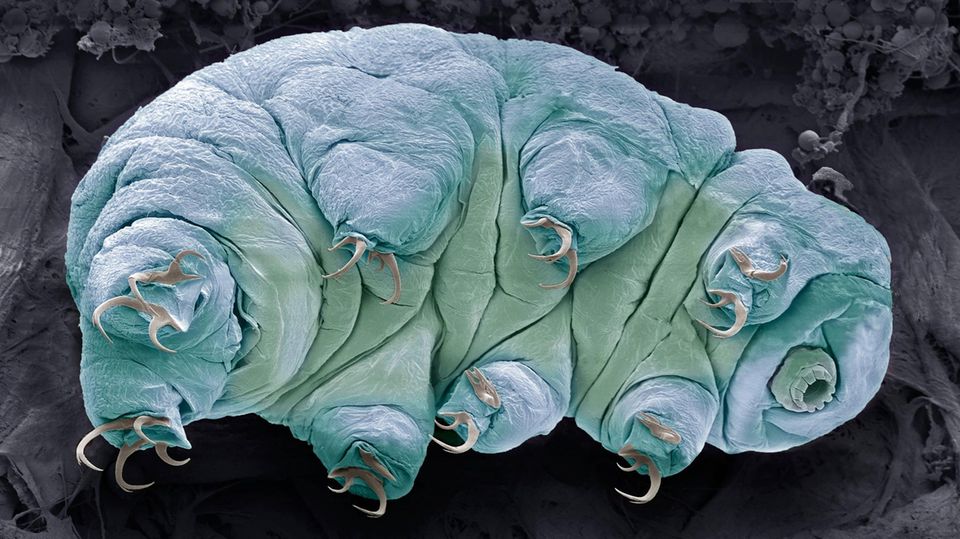

Kryptobiose (griechisch kryptós = verborgen und bíos = das Leben) nennen Biologen das Phänomen, wenn Lebewesen in eine Art Ruhe- oder Dauerstadium verfallen. Auch andere Tiergruppen wie Bärtierchen (Tardigraden) und Rädertierchen (Rotatorien) sind zu jener Verwandlung fähig. Wie genau jedoch ein Organismus die scheinbare Leblosigkeit überlebt, ist noch nicht vollständig verstanden.

Die Würmer verharren in einem erstaunlichen Zustand zwischen Leben und Tod

Fest steht: Um sich auf den Extremzustand einzustellen, aktiviert der Körper spezielle genetische Programme, die unter anderem dafür sorgen, dass etliche Stoffwechselvorgänge so weit wie möglich heruntergefahren werden. Manche Substanzen wiederum werden nun vermehrt gebildet, etwa Trehalose, ein Zuckermolekül, das Zellwände stärkt. Der Schutzmechanismus ist unter anderem nötig, weil die Fadenwürmer – bevor sie festfrieren – einen Großteil ihres Zellwassers verlieren, also förmlich austrocknen. Ein Kniff, den die Art aus dem sibirischen Permafrost offenbar mit einer weit bekannteren, ebenfalls zur Kryptobiose befähigten Fadenwurmspezies teilt: Caenorhabditis elegans, einer der am besten untersuchten Organismen der Erde.

In einer Welt, die schon immer dem Wandel unterworfen war, kann die Fähigkeit einer Spezies, sich vom Leben für eine ganze Weile auszuklinken, mitunter die Fortdauer sichern. Kann, wie die Autor*innen der Studie schreiben, die Zeit zwischen zwei Generationen von ein paar Tagen (eigentlich typisch für Fadenwürmer) auf zigtausende Jahre strecken. Und einigen Individuen das unglaubliche Potenzial verleihen, tatsächlich geologische Zeitspannen zu überbrücken. Doch wo liegt das Limit des Ausharrens? Wie lange könnten die Würmer maximal erstarren, bevor sie wieder erwachen? 100.000, 200.000 Jahre? Fragen, die noch offen sind.

Klar ist: In der Wurmfraktion sind die eiszeitlichen Methusalems aus Sibirien mit ihren 46.000 Jahren heute die Rekordhalter. Und doch werden sie von weit kleineren Lebewesen noch um Längen übertroffen. So haben Forschende im Hintern einer in Bernstein eingebetteten Biene Sporen von Bakterien gefunden – und es geschafft, die Mikroben wiederzuerwecken: nach mehr als 25 Millionen Jahren.