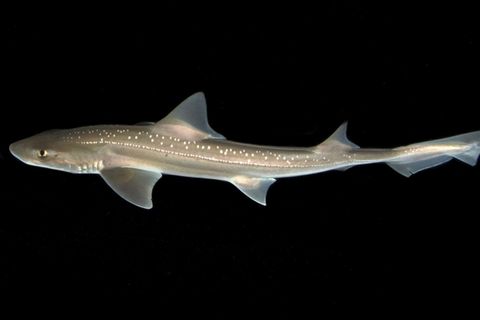

Es erscheint kaum vorstellbar: Erwachsene Aale wandern aus ihren europäischen Heimatgewässern Tausende Kilometer durch den Atlantik. Mit einer rätselhaften Zielstrebigkeit, durch zahllose Gefahren, dorthin, wo sie einst gezeugt wurden: in die Sargassosee östlich von Florida. Um sich dort zu paaren und dann zu sterben. Die winzigen, sogenannten Weidenblatt-Larven beginnen dann ihre eigene Wanderung an die europäischen Küsten. Um sich hier in Glasaale zu verwandeln, die Flüsse hinauf zu wandern und ihr Erwachsenenleben im Süßwasser unserer Flüsse und Seen zu verbringen.

Trotz dieser abenteuerlichen Lebensgeschichte jedes einzelnen Tieres kamen Aale hierzulande einst unfassbar häufig vor. Bauern sollen sie sogar zum Düngen der Felder oder als Hühnerfutter verwendet haben. In den europäischen Binnengewässern soll der Aal einst die Hälfte der Fischbiomasse ausgemacht haben. So zumindest weiß der Deutsche Angelfischerverband (DAFV) zu berichten, der den Europäischen Aal zum "Fisch des Jahres 2025" kürte. Mit gutem Grund. Denn der Aal ist heute vom Aussterben bedroht. Seit den 1970er-Jahren brach der Bestand des Europäischen Aals um mehr als 99 Prozent ein. Der schlangenartige Fisch ist laut IUCN "vom Aussterben bedroht".

Als Ursache für den dramatischen Bestandsrückgang hat der DAFV "Lebensraumverlust, Wanderhindernisse und die Folgen des Klimawandels" ausgemacht. So berichtet es auch die Deutsche Presseagentur. Das ist zwar nicht falsch. Allerdings unterschlägt der DAFV einen weiteren wichtigen Grund für das Verschwinden des Aals: die (Hobby-)Fischerei.

Sogenannte Besatzmaßnahmen sind gefährliche Augenwischerei

Weil der Aal laut DAFV ein "beliebter Angel- und Speisefisch" ist, hält die Fischerei den Glauben an die Zukunft des Fisches aufrecht, indem sie jedes Jahr in unseren Binnengewässern Millionen von Glasaalen aussetzt – die zuvor an der französischen Küste gefangen wurden. Denn der Aal lässt sich von seinem komplizierten und riskanten Reproduktionsverhalten mit seinen Tausende Kilometer langen Wanderungen einfach nicht abbringen. Man kann ihn nicht zwingen, sich in einem Wassertank zu paaren.

Solche kostspieligen und für die Tiere oft tödlichen Besatzmaßnahmen tragen allerdings nicht dazu bei, den Bestand des Europäischen Aals zu sichern – sondern sollen der Aal-Fischerei und Hobbyanglerinnen und -anglern lediglich vorgaukeln, es gäbe ihn bei uns noch, den Aal. Völlig unklar ist, ob und wie viele der gefangenen und wieder ausgesetzten Tiere – sofern sie nicht an einem Angelhaken enden – den Weg in die Sargassosee finden.

Es wird Zeit, dass die Politik, statt an Fischerei-Folklore festzuhalten, auf die Wissenschaft hört. Sie muss die Verschlechterung der Lebensräume des Aals stoppen, Wasserverschmutzung und Gefahren durch Wasserkraft-Turbinen und Stauwehre reduzieren, sie muss wandernden Fischarten das Wandern ermöglichen. Und sie muss ein komplettes Fangverbot aussprechen. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES), immerhin ein offizielles EU-Beratungsgremium, hatte schon 2021 empfohlen, die Aal-Fischerei in allen Lebensräumen des Fisches zu beenden. Die Zeit drängt.