Wie eine Haut, dünn und glitzernd, zieht sich das Eis über Pfützen, wächst von Teichrändern mehr und mehr zum Zentrum hin. Bis es das Wasser und das Leben darin mit einem glasigen Deckel verschließt.

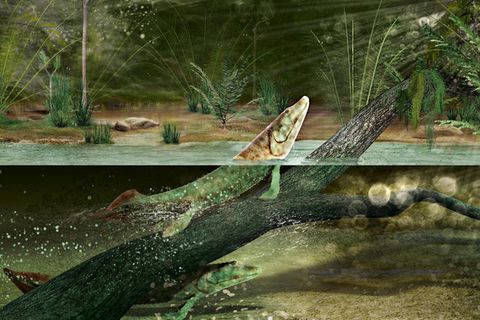

Wer am Ufer eines zugefrorenen Sees steht, mag erahnen, dass sich unter der Oberfläche eine faszinierende Welt auftut. Vielleicht lässt sich unter dem kristallenen Mantel ein Fisch erblicken, der minutenlang reglos im Wasser schwebt, ehe er mit sanftem Schwung in der Tiefe verschwindet.

Denn auch wenn die Temperaturen ins Frostige fallen, sind Gewässer alles andere als leblos. Wasser hat besondere Dichteeigenschaften: Bei vier Grad Celsius ist es am dichtesten und sinkt herab (anders als die meisten anderen chemischen Verbindungen, die als Feststoff dichter sind als im flüssigen Aggregatzustand). So kommt es, dass sich die unterschiedlich kühlen Schichten im Gewässer nach und nach vermischen. Unter der leichteren Lage aus Eis ist das flüssige Nass daher durchgehend vier Grad kalt. Nur sehr flache Gewässer frieren komplett durch.

Auf dem Teichboden gedeihen zahlreiche Wasserpflanzen, Seerosen etwa, Wasserpest und Tausendblatt mit ihren länglichen, in der Strömung sich wiegenden Trieben. Oder Armleuchteralgen, die an Schachtelhalme erinnern und sich wie Kandelaber verzweigen. Üppig gedeiht die Flora meist nur bis zu einer Tiefe von wenigen Metern. Denn der Motor des pflanzlichen Wachstums ist, wie an Land, die Sonne – und deren Strahlen werden vom Wasser geschluckt.

Einige Gewächse gedeihen jetzt besonders, da die Konkurrenz schwindet

Manche Wasserpflanzen wie das Quellmoos oder auch Armleuchteralgen sind wintergrün und nutzen die vergleichsweise konkurrenzarme Zeit zum Wachsen. Denn die meisten Teichpflanzen vertragen die düstere Jahreszeit nicht, sie bilden sich im Spätherbst zurück, überwintern als Samen – oder sterben ab. Zuvor aber haben sie Winterknospen gebildet, die von der Mutterpflanze abbrechen und auf den Grund sinken: Diese robusten Triebe sind voller kleiner, nährstoffreicher Blätter, die die kühlen Monate überdauern. Ja, sie brauchen sogar einen gewissen Kälteschock, um dann im Frühjahr austreiben zu können.

Auch zahlreiche Tiere bereiten sich auf die kalte Saison vor. Schränken ihre Aktivitäten ein oder verkrümeln sich. Quellblasen- und Posthornschnecken, die mit ihrer rauen Zunge das Grünzeug abraspeln, vergraben sich winters im Schlamm und harren in ihrem Gehäuse aus. Gelbrandkäfer, Molche, Gras- und Wasserfrösche suchen ebenfalls den Schlick am Grund der Gewässer auf. Und fallen in eine Winterstarre. Der Energieverbrauch und damit der Sauerstoffbedarf der Amphibien ist derart gering, dass sie allein über ihre Haut zu atmen vermögen.

Wasserflöhe wiederum – kommakleine Krebse, die in den meisten Seen leben – werden nicht alt, sie hauchen zum Winter hin ihr Leben aus. Nicht jedoch, bevor sie im Herbst noch Sex hatten, sodass die Weibchen spezielle Dauereier legen konnten. Robuste Kügelchen mit einer festen Hülle, die auf den Grund des Sees sinken und denen die bevorstehende Kälte denkbar wenig ausmacht. Die Eier sind gar so widerstandsfähig, dass die nächste Generation tatsächlich noch nach hundert Jahren Winterschlaf schlüpfen könnte!

Zu den Methusalems der Teiche gehören Süßwassermuscheln: Die Mollusken können bis zu 90 Jahre alt werden. Im Winter drosseln sie ihren Stoffwechsel, wodurch sie viel langsamer wachsen als in der warmen Saison. Das sieht man ihren Schalen an: Wie die Jahresringe in einem Baumstamm zeichnen sich die Wachstumszonen als feine Linien ab.

Eine besonders raffinierte Winterbleibe bauen sich Wasserspinnen. Um untergetaucht atmen zu können, bedienen sich die achtbeinigen Jäger, die Asseln, Insekten und kleine Fischer fangen, eines Tricks: Sie strecken ihren behaarten Hinterleib über die Oberfläche und ziehen ihn rasch zurück, so bleibt Luft zwischen den Härchen hängen.

Die Spinne ist dann von einer Blase aus Luft umgeben, in der sie atmen kann, trägt also gleichsam ihre eigene Taucherglocke mit sich. Mehr noch: Zwischen Wasserpflanzen spinnt sie ein dichtes Netz, nimmt von der Oberfläche immer wieder Luft auf und streift sie unter dem Netz ab, wo sich so ein größerer Luftvorrat bildet. Wie in eine Tauchstation zieht sich die Spinne dorthin zurück und verbringt auch den Winter – im Dämmerschlaf einer Kältestarre – in der Blase.

Der Klimawandel setzt Fischen zu: Sie brauchen Kälte zur Reifung der Eier

Fische dagegen bleiben auch im Winter wach. Viele von ihnen bewegen sich nun zwar langsamer. Sparen Energie. Doch einige scheinen gerade dann besonders rege zu werden, wenn das Thermometer fällt: Karpfen zum Beispiel schwimmen nun, wie Untersuchungen zeigen, doppelt so schnell wie im Sommer und gruppieren sich eher zu kleinen Schwärmen.

Auch Forellen und Hechte sind aktiv, gehen unter der Eisdecke weiterhin auf Beutejagd und fressen sich so genug an, damit ihre Geschlechtsorgane gut reifen können. Und manche Fische, darunter Quappen, bringen gar im Winter ihren Nachwuchs zur Welt und laichen.

Ob sie nun besonders aktiv werden oder es ruhiger angehen lassen: Die heimischen Fischarten sind gut an die Kälteperiode angepasst. Tatsächlich schaden die durch den Klimawandel immer wärmeren Winter einigen sogar: Im Leib von Barschen etwa entwickeln sich die Eier schlechter, was zu einem geringeren Fortpflanzungserfolg im nächsten Frühjahr führt.

Ganz gleich wie Tiere und Pflanzen durch die dunklen Monate kommen: Wenn die Sonne Teiche und Seen wieder erwärmt, stehen für das Gros der Wasserwesen kraftzehrende Zeiten an. Die meisten Paarungen finden im Frühling statt, gefolgt vom Eierlegen, teils von der Aufzucht der Jungen. Und damit läuft auch das Fressen und Gefressenwerden im komplexen Netz der 9000 Tierarten, die in den Süßgewässern Mitteleuropas leben, wieder auf Hochtouren.

Denn auch wenn die Jagd nicht gänzlich zum Erliegen kam, kann man durchaus sagen: Zwar ist der Winter im Weiher eine frostig harte Zeit und doch wohl auch die friedlichste Saison des Jahres.