Er hat ein Dach über dem Kopf. Eine Matratze in der Ecke. Eine Staffelei, Farben und einen Arbeitsvertrag. Monatelang ist der junge Lombarde Michelangelo Merisi durch Rom gezogen, hat Zimmer und Ateliers gewechselt. Einmal kam er als Diener bei einem Kleriker unter, der ihm jeden Abend nur Salat zu essen gab. Es war eine hoffnungslose Zeit. Jetzt aber, im Jahr 1593, wird alles anders. Hier, in dieser Werkstatt im historischen Zentrum nahe der Piazza della Torretta, will er es schaffen: Roms zweiter Michelangelo werden. Ein Maler, so brillant, dass er sich alles erlauben kann.

So, wie seine beiden neuen Dienstherren, die Brüder Giuseppe und Bernardino Cesari, es möchten. Der eitle und ruppige Giuseppe ist nur wenig älter als der 22-jährige Merisi und gilt schon bald als erfolgreichster Maler der Heiligen Stadt. Der Papst schwärmt für ihn. 1594 ist Giuseppe an einer Messerstecherei beteiligt und wird zwei Jahre später mit einer verheirateten Frau erwischt, doch es bleibt bei einer Geldstrafe.

Sein Bruder Bernardino Cesari ist im Sommer vor Merisis Ankunft zu einer Geld- und Körperstrafe verurteilt worden, weil er südlich von Rom mit befreundeten jungen Feudalherren zum Spaß brutale Raubüberfälle auf Reisende verübte. Um einer Verhaftung zu entgehen, flohen die Brüder nach Neapel, Giuseppe kehrte im Januar, Bernadino erst im Juni nach Rom zurück, nachdem ein Kardinal interveniert hatte und die Strafe aufgehoben wurde.

Die Kirche braucht die Kreativen mehr denn je

Einem Künstler wird, solange sein Stil begehrt ist, fast alles verziehen. So ist es schon 100 Jahre zuvor gewesen, in der Renaissance. Doch jetzt, wo die Kirche in Zeiten der Glaubenskrise, der Gegenreformation und der Religionskriege auftrumpfen muss, braucht sie die Kreativen mehr denn je. Und jeder hohe Kleriker, jeder Adelige in der Stadt wünscht sich einen Künstler, der seinen Namen in die Welt trägt.

Vermutlich imponiert Merisi (der sich nach der Geburtsstadt seiner Eltern auch Michelangelo da Caravaggio nennt) das Gebaren seiner neuen Werkstattchefs, die gern mit illegalen Feuerwaffen hantieren – wie ein Prozess von 1607 zeigt. Das sind keine braven Handwerker, die fleißig dienen.

Die Brüder Cesari begegnen möglichen Auftraggebern auf Augenhöhe, wenn nicht sogar von oben herab. Raubüberfälle sind das liebste Hobby junger Adeliger, die sich nicht den Gesetzen des Kirchenstaates unterwerfen wollen. Gelegentliches Banditenwesen adelt so gesehen auch Künstler, die nicht qua nobler Geburt, sondern nur durch ihr Tun aufsteigen können. Wenn ihnen dann noch wegen ihrer Kunstfertigkeit vergeben wird, strahlt ihr Ruhm umso heller.

Manche Malerei betrachtet Caravaggio als "Kinderkram"

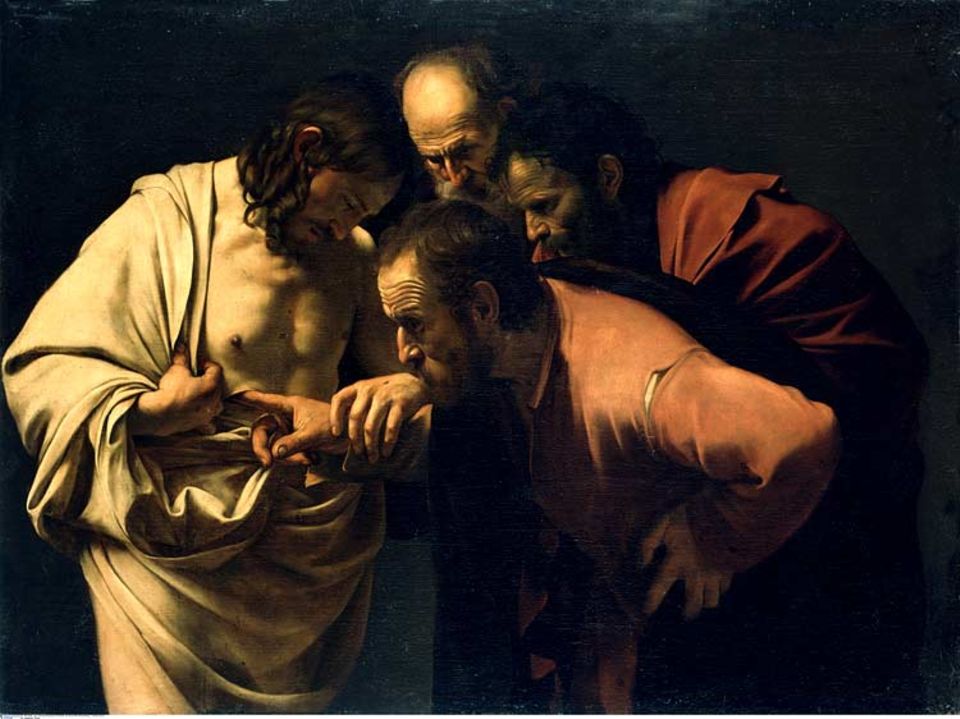

Caravaggio kann am Verhalten seiner neuen Arbeitgeber nichts Anstößiges finden. Zumal sie ihm freie Hand lassen. Giuseppe Cesari erkennt schnell, welches Talent der temperamentvolle Jüngling aus dem Norden mitbringt. Die römische Gesellschaft giert nach ästhetischer Innovation. Und dieser junge Kollege versucht gar nicht erst, den künstlich verbogenen Körpern und metallischen Farben der mittelitalienischen Manieristen nachzueifern.

Malerei, die nicht dem Leben folgt, hält Caravaggio für "Kinderkram". Leichthändig wirft er auf seine Holztafeln und Leinwände detailtreu Pfirsiche, Äpfel, Trauben, die mal glänzen, mal faulen. Sehr junge Männer mit knabenhaft weichen, runden Gesichtern und wilden braunen Locken sind zu sehen, die mit ihrem Laub im Haar und ihren weißen Togen als Gott Bacchus verkleidet sind.

Caravaggio gibt nicht einmal vor, die Vergangenheit zu zeigen. Er malt seine eigene Inszenierung der Antike, und wie im Theater sieht man die Eigenheiten der Schauspieler: Die Sonne hat Gesichter und Hände der Jungen gerötet, ihre sonst bedeckten Körper aber bleiben blass.

Vielleicht ist es auch der Rotwein, der einem von ihnen das Blut in die Wangen treibt. Mühselig balanciert der Junge ein randvolles Glas, und Caravaggio trickst so lange an der Perspektive, scheint das Gefäß zugleich von oben und unten zu zeigen, bis auch der Zuschauer ins Schwanken gerät.

Schon sein Vorbild Michelangelo Buonarroti experimentierte ein Jahrhundert zuvor mit dem Gleichgewichtssinn; jetzt kommt der neue Michelangelo und bringt die Leute ins Wanken, bis ihnen der Schädel brummt. Und wenn sie zudem verwirrt sind von einer Süße, die sie bisher nur aus Bildnissen schöner Frauen kannten - umso besser. Sie werden diesen Maler nicht vergessen.

Es gibt vermutlich keine Auftraggeber, die im Kirchenstaat zur Zeit Papst Clemens VIII. von sich aus auf solche Bildideen kommen. Aber der freie Markt wächst, und hier ist die Nachfrage groß: Brave Kompositionen mit immer gleichen Heiligengeschichten langweilen die bessere Gesellschaft.

Caravaggios Meister Cesari hat deshalb keine Mühe, die Stillleben und sinnlichen männlichen Bildnisse des Lombarden an Kunsthändler zu verkaufen; besonders gelungene Stücke behält er selbst. Nach einigen Monaten hat sich Caravaggio genug von Cesari abgeschaut. Die Matratze unter dessen Dach braucht er nicht mehr, und das Gehalt auch nicht. Der Jüngling aus dem Norden wagt sich in die Selbstständigkeit: Seine Bilder werden zur Marke, er kann im eigenen Namen handeln. Der andere Michelangelo war schließlich auch sein eigener Herr.

Die stolze Zuversicht, mit der Caravaggio in die Zukunft blickt, haben ihm die Eltern von früh auf mitgegeben. Der Vater war Maurermeister, die Mutter Tochter eines Landvermessers und Kämmerers. Sie stammten aus dem kleinen Ort Caravaggio nahe Bergamo, wo sie trotz ihrer bürgerlichen Herkunft enge Beziehungen zur alten Adelsfamilie Sforza unterhielten.

Vielleicht als Zeichen ihrer Aufstiegshoffnungen ließen sie ihren Erstgeborenen am 30. September 1571 auf den Namen des berühmtesten Baumeisters und Künstlers des Jahrhunderts taufen. Als Michelangelo Merisi etwa fünf Jahre alt war, starb sein Vater an der Pest. Die Mutter schickte ihren Ältesten mit zwölfeinhalb Jahren zur Ausbildung in das beste Maleratelier Mailands - vielleicht, damit er wie sein Vater ein Handwerk lerne, das eine bürgerliche Existenz, aber auch eine große Karriere ermöglicht. Das hohe Lehrgeld konnte sie nur aufbringen, weil sie ein Grundstück ihrer Kinder verkaufte.

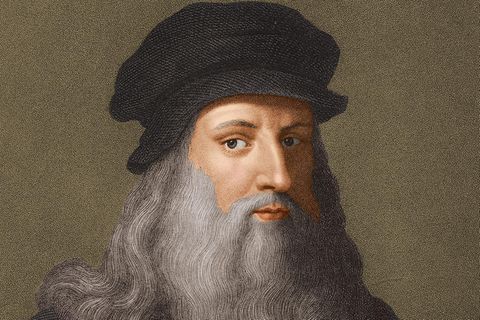

Michelangelo Merisi war seiner Familie dankbar und verzichtete nach dem Tod der Mutter auf einen Teil der Erbschaft. Als Kind war er nicht als begabter Zeichner aufgefallen, nun aber kannte er alle Kniffe der Renaissance-Malerei. Sein Lehrer war ein Schüler Tizians, der sich auf dunkle Farben und eine expressive Lichtführung verstand. Die Lehrlinge schulten ihre Hand an Stichen nach Raffael und Michelangelo. Im Geiste Leonardo da Vincis lernten sie, nach dem Leben zu arbeiten.

In Mailand, wo Leonardo lange gewohnt hatte, kursierten dessen Naturstudien in den Werkstätten. Es schien in dieser Stadt, als sei die Renaissance nie zu Ende gegangen. Natürlich waren nun sakrale Themen wichtiger als noch vor der Gegenreformation. In der Stadt wirkte bis 1584 der sozial engagierte Kardinal Carlo Borromeo; hier sollte die Kunst das Volk ergreifen - auch die Armen und Pestkranken, für die der Kirchenmann sich einsetzte. Katholisch fromm hatte die Malerei zu sein, jeder Lichtkegel musste der Erleuchtung dienen. Aber lebensnah und ergreifend durfte sie auch sein.

Caravaggio wusste genau, was er konnte, als er sich nach dem Tod seiner Mutter mit etwa 20 Jahren nach Rom aufmachte, in die Stadt mit dem größten Bedarf an Künstlern: für die Ausstattung der Kirchen und Paläste, mit denen Päpste, Kardinäle und weltliche Aristokraten um die grandioseste Prachtentfaltung wetteifern. Vielleicht ermunterten ihn zu dem Schritt Verwandte, die schon in der Ewigen Stadt wohnten.

Trotz dieser Verbindungen dauert es Jahre, ehe Caravaggio es 1594 wagt, auf eigene Rechnung zu malen.

Dies ist eine Leseprobe. Den vollständigen Text lesen Sie in der Erstausgabe von GEOEPOCHE EDITION zum Thema "Barock". Das Magazin können Sie ganz bequem im GEO-Onlineshop bestellen.