Er kann sie nicht leiden, die schönen Bilder. Die lieblichen Landschaften, in denen das Auge umherschweift wie ein Wanderer in einem Frühlingstal. All die gut verkäuflichen, paradiesischen Illusionen: Sonnenuntergänge, geschminkte Bäume, Flüsse, die sich sanft in die Ferne schlängeln. Die Maler dieser Werke wollen die Schöpfung feiern, und das Publikum dankt es ihnen.

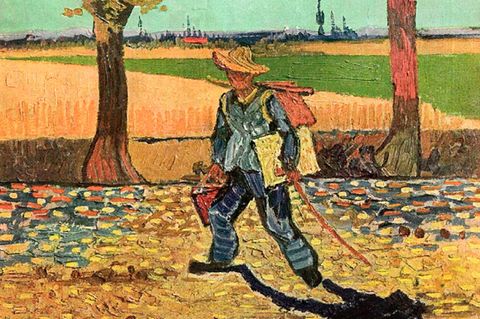

Für Caspar David Friedrich hingegen ist das: eine Anmaßung. Er ist Maler geworden, um Gott zu erkennen – nicht, um ihm mit täuschend echten Naturbildern die Schau zu stehlen. Als frommer Protestant weiß der Greifswalder: Was zählt, ist nicht der Augenschein. Es ist allein der Glaube.

Wie aber soll er dann malen? Welche Gemälde passen zu diesem Gott und in diese Zeit, kurz nach der Französischen Revolution, die Königsthrone umgeworfen, Kirchen verwüstet und die Herrschaft der Vernunft ausgerufen hat?

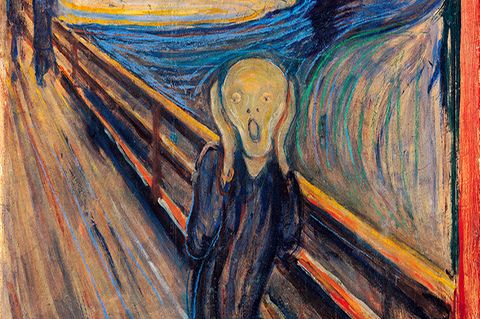

Euphorisch feiern viele europäische Denker in diesen Jahren die Aufklärung, schwärmen von Freiheit, Gleichheit und der Eigenverantwortung des Menschen. Doch manche Philosophen und Poeten fürchten zugleich um den Zauber des Alten, um das Geheimnis des Übersinnlichen, Heiligen. Eine gefühlskalte Welt der Effizienz und Rationalität erscheint ihnen nicht lebenswert; sie sehnen sich nach wahrhaftigen Gefühlen und religiöser Tiefe.

Caspar David Friedrich teilt das diffuse Unbehagen der "Romantiker", wie seine Zeitgenossen diese Kritiker der Aufklärung nennen. Ein Intellektueller aber ist er wohl nicht. Der Künstler hadert mit deutscher Rechtschreibung und Grammatik, Schönredner schätzt er nicht.

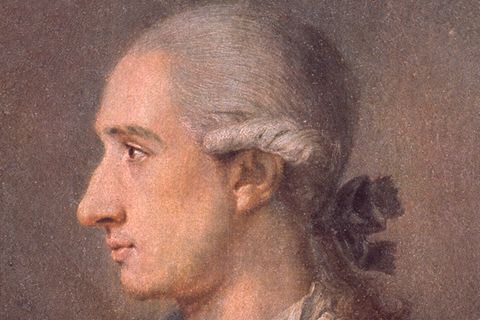

Mit seinem rotblonden Backenbart und den großen, tief liegenden Augen wirkt er nachdenklich. Manche sagen: melancholisch. Vielleicht ummantelt ihn tatsächlich manchmal der Trübsinn. Vielleicht aber quält er sich wieder einmal nur mit der einen Frage: Welchen Sinn hat die Kunst für einen frommen Mann wie ihn?