Das also ist das Gelobte Land? Diese störrische Region, baumlos und voller Steine? Dieser Brutherd für Malaria, Typhus, Dysenterie? Diese Halbwüste, in der jedes Frühjahr nach der Regenzeit die Erde mit einem trügerischen grünen Teppich überzogen und einen Monat später alles wieder grau und gelb ist? Und wenn der Sommer anbricht, wird es noch schlimmer: Dann kommen Millionen kleiner Fliegen, die in Nase, Mund und Ohren eindringen.

Doch es ist ein Land, das Rettung verspricht. Nicht nur die Rettung vor Pogromen – sondern die Rettung aus der Diaspora. Denn Jahrhunderte der Heimatlosigkeit, so klagen viele osteuropäische Juden, haben sie zu "Luftmenschen" gemacht, zu Köpfen ohne Hände und Beine, zu Wurzellosen. Jetzt wollen sie sich erden. Mit körperlicher Arbeit. Auf eigenen Äckern.

"Allzu lange waren wir Intellektuelle, Halbgebildete, Händler", wird ein Mann namens Joseph Baratz in seinen Memoiren schreiben. "Wir waren abgeschnitten von aller Fruchtbarkeit des natürlichen Lebens. Und dadurch waren wir so trocken geworden und so tot." Auch Baratz, Sohn eines Gastwirts im bessarabischen Kischinjow, sucht "Erlösung durch Arbeit", wie sie der zionistische Vordenker Aaron David Gordon verheißt. Schon als Schüler hat er die körperliche Arbeit gemocht – und beschlossen, lieber den Fußboden der Bibliothek zu scheuern, als Bücher zu lesen.

Zwischen 1904 und 1914 wandern 30.000 Juden in Palästina ein

Und auch Baratz liebte die Erde Palästinas, lange bevor er sie kannte. Als er 13 war, machten ihn die Pogrome des Jahres 1903 zum Zionisten: als wütende Massen in seiner Heimatstadt Kischinjow Juden töteten, plünderten und vergewaltigten, als sie Nägel in Köpfe schlugen, Zungen ausrissen und Augen aushebelten. Mit 16 stand für ihn der Vorsatz fest, nach Palästina auszuwandern – und Bauer zu werden: "Wenn wir unser Land fruchtbar machen wollten, mussten wir erst einmal selbst wieder fruchtbar werden." Lange hatte Josephs Vater versucht, ihm den Plan auszureden. Schließlich gab er auf, streckte dem Sohn sogar das Geld für die Reise vor.

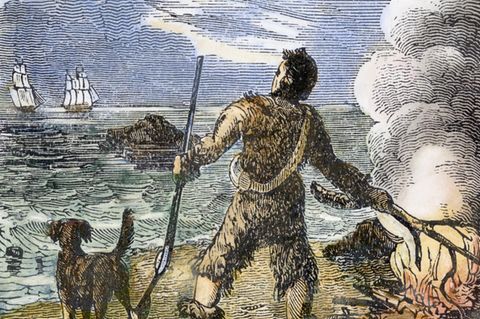

Beim Abschiedsfest erschien der Alte dann um Mitternacht in seinem schwarzen Mantel, tanzte zwei Stunden lang und sang dazu Worte aus dem Pessachgebet: "Nächstes Jahr in Jerusalem". Am Morgen schleppte sich Joseph übernächtigt direkt vom Fest zum Bahnhof. Der Zug brachte ihn nach Odessa zum Hafen. Neun Tage lang schaukelte er auf dem winzigen, überladenen Schiff, auf stürmischer, wogender See. In der Tasche trug er einen gefälschten Pass, denn die Beamten des Osmanischen Reiches, zu dem Palästina damals gehörte, wiesen jüdische Einwanderer ab. Auf dem Schiff drängten sich christliche und jüdische Pilger, und zum ersten Mal saß Joseph Baratz Seite an Seite mit Menschen, die Schweinefleisch aßen.

Und zwischen ihnen eine Handvoll Idealisten wie er selbst, die ein neues Land aufbauen wollten. Schließlich ankerte das Schiff vor dem Hafen von Jaffa. Araber in langen weißen Gewändern luden die zögernden Passagiere in ihre Boote und ruderten sie an Land. Befremdet starrten die Neuankömmlinge dort auf die flachen, lehmfarbenen Schachtelhäuser, auf die Minarette, die staubigen Palmen. Gleich hinter der Stadt erstreckte sich eine Wüste: "ein trauriges Land", wie Baratz feststellen musste.

Die meisten Pioniere wissen wenig über Landwirtschaft

In diesem Land findet er nun Arbeit bei jüdischen Landbesitzern, die ihn nur aus Mitleid aufnehmen – gewöhnlich heuern sie erfahrene arabische Lohnkräfte an. Viele Altsiedler verachten junge Enthusiasten wie Baratz und halten deren Ideen von der inneren Erneuerung durch Arbeit für Hirngespinste. Denn die ersten rund 25 000 Juden, die nach der Ermordung Zar Alexanders II. im Jahr 1881 und den folgenden Pogromen nach Palästina kamen, hatten mit solchen Utopien nicht viel im Sinn: Das Ziel ihrer Träume, das Gelobte Land, hatten sie ja schon erreicht.

Alija nennen sie ihren Schritt: "Aufstieg". Doch ihre landwirtschaftliche Erfahrung ist kläglich (weil sie in Russland lange Zeit keine Höfe besitzen durften), ihr Erfolg bescheiden und die Abhängigkeit von Zuwendungen der Diaspora-Gemeinde groß. Und so wird diese Erste Alija bald als Fehlschlag verbucht.

Die Zweite Alija aber, die zwischen 1904 und 1914 weitere 30.000 Juden nach Palästina trägt, ist anders. Die sozialistischen und zionistischen Ideen, die im Europa der Jahrhundertwende kursieren, haben viele dieser Leute gehärtet und zugleich geschmeidig gemacht. Sie bringen jene Tatkraft mit, der es bedarf, um ein widerspenstiges Land zu kultivieren. Für sie ist die Erde des Gelobten Landes auch ein Humus für den "Neuen Menschen". Sie nennen sich "Chaluzim": Pioniere. Es sind Menschen wie Joseph Baratz.

Die Chaluzim sind eine Elite des Opfermuts. Schmerzen nehmen sie klaglos hin, Schwielen sind ihnen Orden und Malaria-Infektionen Beweise ihres Heldentums. Sie sehen sich als Material für eine neue Gesellschaft – als "Dung für zukünftige Generationen", wie sie es nennen. Sie lehnen das Leben der Altsiedler ab, das in ihren Augen auf Ausbeutung der Araber beruht. Und ohnehin finden sie, "dass es eigentlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer überhaupt nicht geben dürfte".

Die Pioniere stellen nur 16 Prozent der Einwanderer, doch sie verkörpern den Geist des jischuv, der jüdischen Gemeinde Palästinas. Viele von ihnen feiern ihre Alija als "Wiedergeburt". In der neuen Heimat nehmen sie einen neuen Namen an oder erklären den Tag, an dem sie das Land betreten haben, zu ihrem Geburtstag. "Mit jedem Setzling, den ich pflanzte", berichtet später eine der jungen Siedlerinnen, "war mir, als pflanzte ich auch mich selbst."

Sie sprechen von ihrer Lust, es "zu umarmen, mit ihm zu verschmelzen, die Essenz des Lebens aus ihm zu saugen". Und wahrhaftig ist es eine geradezu körperliche Lust, die sie bisweilen treibt, sich zu Boden zu werfen, die Erde zu küssen und sich in Ackerfurchen zu schmiegen. Der Pionier-Dichter Avraham Shlonsky besingt den "rauen Körper" und die "Zitzen" dieses Landes, an denen er "mit ausgedörrten, durstigen Lippen" saugen will.

Joseph Baratz schließt sich einer kwuza an, was "Nest" bedeutet – einer Gruppe von Pionieren, die gemeinsam wohnt, ihren Lohn zusammenwirft und davon Lebensmittel und Kleidung für alle kauft. Es sind zehn Männer und zwei Frauen, jung wie Baratz selbst: Bei der Ankunft im Gelobten Land waren sie im Schnitt gerade mal 17 Jahre alt.

Zionistische Organisationen kaufen so viel Land auf wie möglich

Doch schon bald bietet sich ihnen die Chance, auch gemeinsam zu arbeiten. Und sich in der heilenden Erde Palästinas auf Dauer zu verankern. Die Palestine Land Development Corporation (PLDC), ein 1908 gegründeter Ableger der Zionistischen Organisation, überlässt der Kwuza ein Stück Land nahe dem See Genezareth, das zuvor persischen Großgrundbesitzern gehört hat.

Seit Jahren kaufen vor allem zionistische Organisationen wie die PLDC und der von Theodor Herzl 1901 mitbegründete Jüdische Nationalfonds so viel Land auf wie möglich. Sie werden überwiegend durch Spenden finanziert, die der Nationalfonds bei Juden in der ganzen Welt sammelt. (Die dafür verwendete "Blaue Büchse" steht bis heute in vielen jüdischen Haushalten.)

Die Verkäufer jener Ländereien sind oft arabische Großgrundbesitzer, die gar nicht in Palästina leben. Sie veräußern gern an die jüdischen Siedler, da die wachsende Nachfrage die Bodenpreise steigen lässt – um 5000 Prozent zwischen 1910 und 1944. Doch das Land, das diese Magnaten abgeben, ist vielfach bewohnt: Mehrere Zehntausend arabische Pächter arbeiten darauf.

Diese Menschen verlieren durch den Besitzerwechsel ihren Lebensunterhalt. Denn die jüdischen Käufer bevorzugen das Land "leer" und schließen die Kontrakte oft erst dann ab, wenn die Großgrundbesitzer ihre Kleinbauern zuvor von den Ländereien vertrieben haben. Die Pächter erhalten eine kleine Kompensation – und strömen anschließend häufig als Landlose in die Städte.

Das Land, das Joseph Baratz und seine Mitstreiter zugeteilt bekommen, liegt bei einem Dorf namens Umm Juni, wo 20 arabische Familien als Pachtbauern der Perser in Lehmhütten wohnen. Dort gründen die Einwanderer 1910 die erste kollektive Bauernsiedlung des Landes: Degania – die "Kornblume".

Denn ebenso wie auf das Land setzen die Pioniere ihre Hoffnung auf die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist ja, so wird es der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber später bündig zusammenfassen, "der Sinai der Zukunft" – jener Ort, an dem sich wie einst dem Volksbefreier Mose die Gesetze offenbaren. Und auch für die Pioniere ist die Gemeinschaft die Gussform für "einen neuen Typ von Menschen".

Zwar ist die Sehnsucht nach Solidarität und Miteinander in diesen Jahren nach der Jahrhundertwende beileibe keine jüdische Eigenart – weltweit probieren russische Sozialreformer, amerikanische Anarchisten, deutsche "Lebensreformer" neue Formen des Zusammenlebens aus. Doch außer ein paar kurzlebigen Kommunen in Nordamerika, im republikanischen Spanien oder der frühen Sowjetunion schlägt keines dieser Experimente Wurzeln – oder gewinnt gar überregionale Bedeutung. Nur Juden gelingt es, solche Gemeinschaften dauerhaft zu etablieren.

Die Einwanderer kämpfen mit Dürre, Moskitos und dem Jordan

Der Historiker Henry Near vermutet einen Grund dafür in der jüdischen Geschichte. Obwohl für viele Zionisten die Erinnerung an das alte Leben geprägt war von Erniedrigung, Ausgrenzung und Pogromen, sei das Leben in den jüdischen Vierteln und Ghettos auch ein Vorbild für die neuen Kollektive im Gelobten Land gewesen.

Denn in der Diaspora habe die jüdische Gemeinschaft "ihr Leben nach den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und der gegenseitigen Hilfe" im Geiste der Bibel organisiert: ideale Qualitäten für den Aufbau einer sozialistischen Gemeinschaft auf fremdem Terrain. Für die Siedler von Degania stellt die PLDC außer dem Land auch Pflüge, Pferde und Maultiere bereit. Sie schießt für das Jahr 1911 Geld für Saatgut vor und sichert den Einwanderern die Hälfte des Reinertrags sowie einen kleinen Monatslohn zu.

Doch als die Pioniere ankommen, liegt das Land unter der Sommerhitze; das Gras ist verbrannt, die Luft steht drückend zwischen den Bergen und summt von Moskitos. Der Jordan erweist sich als bloßes Rinnsal; dafür tritt er in der Regenzeit über die Ufer und überschwemmt das Land. Und wenn die Fluten zurückgehen, hinterlassen sie für Monate einen Sumpf, der Fieber ausbrütet, Wagen festhält und Stiefel von den Füßen zieht.

Anfangs leben Joseph Baratz und seine Partner in Umm Juni, wo sie einige Hütten von Arabern gekauft haben. Sie versorgen die Dorfbewohner mit Medikamenten und erhalten im Gegenzug Tipps für den Ackerbau. Dennoch stolpern die Pioniere in ihrer Unerfahrenheit von Fehler zu Fehler. Erst nach zehn Jahren sind sie mit dem Boden wirklich vertraut.

Doch was ihnen an Know how fehlt, gleichen sie mit eisernem Einsatz aus. Sie arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bis der Körper zerschmettert ist, der Kopf schmerzt und die Beine den Dienst versagen. Und wenn die Selbstdisziplin nicht ausreicht, hilft der Druck der Gruppe: Ein Neuling, der nach jeder gepflügten Furche eine Zigarettenpause macht, trifft abends im Speisesaal auf derart eisige Blicke, dass er gleich am nächsten Morgen still die Kwuza für immer verlässt. Es ist ein asketisches Glück. Zu essen gibt es Gemüse, nur selten mit etwas Fisch angereichert und so nachlässig zubereitet, dass viele Mitglieder an chronischen Verdauungsproblemen leiden. Im Sommer ist meist ein Fünftel der Besatzung krank – bisweilen kann nicht einmal die Hälfte der Kommunarden zur Arbeit erscheinen.

Jedes Kollektiv-Mitglied arbeitet nicht für Lohn, sondern für Kost und Logis

In ihrem bald errichteten eigenen Dorf schlafen die Junggesellen in Sälen, nur für Familien gibt es eigene Zimmer. Der einzige Treffpunkt ist der Speisesaal mit nackten Wänden, Petroleumlampen, schmalen Tischen und Bänken. Die sanitären Einrichtungen bestehen aus Freiluftklosetts, einer Duschbaracke für Frauen und einer für Männer.

Dafür ist jeder Anlass für Neid abgeschafft – wie versickert in dieser ernsten, mütterlichen Erde. Neuankömmlinge bringen ihren ganzen Besitz in das Kollektiv ein. Auch Ausgehkleidung gehört der Gemeinschaft und wird nur für besondere Anlässe ausgegeben: Wer etwa im Auftrag der Kwuza in die nächstgelegene Stadt Tiberias gefahren ist, muss bei der Heimkehr die Ausgehschuhe wieder gegen Arbeitsschuhe tauschen.

Kleingeld für Sonderausgaben liegt in einer Schachtel im Speisesaal bereit und wird nach Bedarf entnommen; oft bleibt diese Notkasse über Wochen unberührt. Und anstelle gestaffelter Gehälter erhält jedes Mitglied Kost und Logis, dazu ein bescheidenes Taschengeld – und die Genugtuung, "nicht für Lohn" zu arbeiten, wie Joseph Baratz es formuliert, "sondern für die Befriedigung, einander zu helfen und die Scholle zu bebauen".

Sogar die Frauen, anfangs nur für Herd und Waschküche abgestellt, erkämpfen sich ihren Anteil an diesem Privileg. Vorreiterin ist Josephs Frau Mirjam, die er in Palästina kennengelernt hat. Heimlich nimmt sie Unterricht bei einer Araberin, steht eines Morgens vor allen anderen auf und hat, als die jungen Burschen verschlafen in den Stall wanken, schon sämtliche Kühe gemolken. Von dem Tag an sind alle Diskussionen um die Landwirtschafts-Tauglichkeit von Frauen beendet.

Und die Mühen zahlen sich aus: Das Experiment Kwuza erweist sich als Erfolgsmodell. Bis 1914 gründen sich nach dem Vorbild Deganias rund 30 Genossenschaften mit insgesamt fast 400 Mitgliedern. Und jedes einzelne dieser Kollektive erwirtschaftet bessere Erträge als die privatwirtschaftlich organisierten Farmen der Ersten Alija.

Zwar gibt es Individualisten, die in der klösterlichen Wärme des Kollektivs ihr Privatleben vermissen und aus der Kwuza desertieren. Doch zugleich drängen so viele neue Pioniere nach Degania, dass die Gemeinschaft bis 1920 auf gut 200 Mitglieder anwächst – und sich teilen muss, um alle Neuen aufzunehmen und zugleich den familiären Kitt der Kleingruppe zu erhalten.

Im Ersten Weltkrieg werden eine halbe Million Juden in Osteuropa vertrieben

Im November 1917 verkündet der britische Außenminister Lord Arthur James Balfour jene knappen, eher unverbindlichen Worte, die den Weg für einen jüdischen Staat in Palästina frei machen: Die königliche Regierung betrachte "mit Wohlwollen" die Errichtung einer "nationalen Heimstätte für das jüdische Volk" .

Die Leute von Degania sind, wie Baratz später berichtet, "fast trunken vor Freude", als sie davon erfahren. "Wir glaubten, der jüdische Staat existiere schon, denn so hatten wir die Balfour-Deklaration verstanden. Und nun sahen wir zum Meer hin. Wir warteten von Tag zu Tag. Wann würden die ersten Juden kommen? Und sie kamen wirklich." Denn der Weltkrieg hat vielen osteuropäischen Juden noch einmal ihre Lage vor Augen geführt: Zehntausende von zaristischen Truppen ermordet, eine halbe Million vertrieben, 100.000 von antibolschewistischen Milizen während des Russischen Bürgerkriegs massakriert. 35.000 Menschen lassen sich im Zuge dieser Dritten Alija, zwischen 1919 und 1923, in Palästina nieder.

Es ist eine kämpferische Generation, die da ins Land kommt: Viele Immigranten sind entflammt durch die Ideen von Marx, Freud und Martin Buber. 1920 gründet sich der Gewerkschaftsbund Histradut und 1921 die Hagana, eine Untergrundtruppe zur Selbstverteidigung – ohne Rücksicht auf das Gewaltmonopol, das nach dem Untergang des Osmanischen Reiches bei den Briten liegt.

Und die überschaubare, familiäre Kwuza mit ihren asketischen Idealen erscheint plötzlich manchen nicht mehr zeitgemäß. "Ständige Armut und Knauserei, fehlende Entwicklung, Streit über Kleinigkeiten", bemängelt etwa der Veteran Schlomo Lavi, der in mehreren Kollektiven gelebt hat. Er fordert Gruppen, die groß genug sind, um weitgehend autark zu sein – und die auch die inbrünstige Bescheidung der früheren Gemeinschaften hinter sich lassen: Denn "Armut", mahnt Lavi, "macht korrupt".

Manche Großgemeinschaften wachsen auf mehrere Hundert Pioniere an

1921 setzen 74 junge Männer und Frauen Lavis Ideen in die Tat um. Sie gründen im Norden des Landes eine der ersten Großkommunen, die sich kibbuz nennen (hebr. für "Sammlung"): den Kibbuz Ein Harod. Wenige Monate später folgt, ganz in der Nähe, der Kibbuz Tel Josef. Schon bald hat jeder der beiden Kibbuzim mehr als 150 chawerim, wie die Genossen einander nennen.

Im Lauf der 1930er Jahre wachsen manche Großgemeinschaften auf mehrere Hundert Pioniere an. Und zur Jahrzehntwende leben in sämtlichen Kibbuzim Palästinas 25 000 Menschen – auch wenn die nur rund fünf Prozent der jüdischen Gesamtbevölkerung ausmachen.

Doch für den Aufbruch in eine brüderliche Zukunft geben sie den Takt an. Denn ihre Lust am Miteinander bleibt ungebrochen. "Ich glaube an unsere gemeinsame Schöpfung, in der Landwirtschaft und durch die Landwirtschaft", vertraut ein Pionier dem Gemeinschaftstagebuch an, "und ich glaube, dass nur dies mich von den Widersprüchen in meinem Inneren befreien und mich auf den Weg zu mir selbst führen wird, zu Klarheit und Seelenfrieden." Andere beschreiben diese Lust als "Sehnsucht nach dem Nächsten": als "ein Verlangen, eine Art Meer aus Seelen zu werden, dessen Arme zusammenfließen" zum "mächtigen Strom der Brüderlichkeit und Kameradschaft".

Doch während sich so Seelen an Seelen schmiegen, bleiben die Leiber seltsam getrennt. Wo alle Bindungskräfte die Gemeinschaft festigen sollen, werden private Annäherungen oft mit Misstrauen betrachtet. Ist es nicht so, dass "wahre Liebe die ganze Menschheit umarmen muss und nicht auf ein einzelnes Paar begrenzt sein darf", wie eine Siedlerin aus Degania es formuliert?

Um auch die letzten Barrieren zu überwinden, reißen die Pioniere im Kibbuz Beit Alpha eines Tages sogar die Trennwände nieder, die in den Schlafräumen Paare von Alleinstehenden scheiden – das Experiment währt aber nur wenige Monate. Doch noch in den 1930er Jahren werden viele Liebende, oft freilich vom Platzmangel diktiert, nachts die Anwesenheit eines Dritten in ihrem Zimmer dulden müssen und daher nur verstohlen Zärtlichkeiten tauschen, fast reglos, um den Mitschläfer nicht zu wecken.

Es ist ein Leben nie gekannter Freiheit – doch zugleich ein Leben der Enge, des herrischen Miteinanders. In manchen Kibbuzim ist die Toilette der einzige Ort, wo der Pionier allein sein kann. Und nach dem jahrhundertealten Kult des Gedankens in der Diaspora pflegen die Kibbuzim jetzt eine Religion körperlicher Arbeit, die geistigen Ehrgeiz fast zur Sünde stempelt. "Es gibt kein spirituelles Leben hier", klagt ein Kommunemitglied, "nicht einmal im Vergleich zu den primitivsten Völkern." Dichter werden als "Intellektuelle" verhöhnt, Künstler malen heimlich. Und in der Versammlung zählt nicht der Denker, sondern der Malocher.

Die Versammlung ist die höchste Instanz der Kibbuzim, denn die Basisdemokratie ist in der Gemeinschaft der Gleichen oberstes Prinzip. Es wird geredet, bis ein Konsens erreicht ist – erst später wählen manche Gemeinschaften Leitungsgremien. Die Treffen beginnen abends, enden oft erst bei Sonnenaufgang oder ziehen sich gar vom Freitagnachmittag bis in den Samstagabend.

Manchmal ruft die "Glocke" (meist ein Stück Metallrohr oder eine abgenutzte Pflugschar) die Chawerim mitten in der Nacht aus den Betten: Dann trotten die Pioniere im Halbschlaf in den Speisesaal und lauschen dort, beflackert vom Licht einer Öllampe, Reden, die geisterhaft den Dämmer durchdringen. Die Kibbuzim der Jugendorganisation Haschomer Hazair ("Der junge Wächter") steigern das Gemeinschaftspalaver gar zum fiebrigen Reinigungsritual. Es nennt sich schlicht siha, "Diskussion" – doch in Wahrheit ist es eine fast religiöse Mischung aus Predigt und öffentlicher Beichte.

Alles gehört dem Kollektiv: "Es darf nichts Privates geben"

Hier enthüllen die Chawerim letzte Geheimnisse, bekennen ihre Unzulänglichkeiten, seien es Eifersucht, Sehnsucht nach Familienleben oder die unbotmäßige Liebe zu klassischer Musik. Es sind "Abende der Suche nach einander", wie eine Genossin mit begeisterter Abscheu notiert, "Abende der Schreie, Aufregung und Wildheit". Der Kibbuz ist ein fortlaufendes Experiment – und Improvisation der Schlachtplan der Pioniere. Nahezu ohne Konzept haben sie das Land erobert; jetzt machen sie Konzepte aus dem, was sie vorfinden.

Als etwa die Kinder des Kibbuz Kfar Giladi an der Grenze zum Libanon auf der Flucht vor arabischen Anschlägen eines Nachts aus Platzmangel gemeinsam in einem Raum übernachten, erhebt die Versammlung das "Kinderhaus" umgehend zur festen Institution.

Denn wo alles dem Kollektiv gehört, darf auch der Nachwuchs keine Ausnahme bilden. "Es darf nichts Privates geben", erklärt ein Vordenker der Kwuza von Degania. "Wir alle müssen am Aufwand der Kindererziehung teilnehmen – nicht nur die Eltern." Also wohnt das Kind nicht bei den Eltern, sondern mit den anderen Kindern. Nur wenige Stunden am Tag darf die Mutter es zu sich nehmen. So soll der Nachwuchs unabhängig werden – und die Mutter frei zur Arbeit für das Kollektiv.

Auch die Kinder sollen arbeiten lernen, je früher, desto besser. Sie halten das Kinderhaus sauber, schälen Kartoffeln, sortieren Erbsen und Bohnen, jäten den Gemüsegarten. Oft helfen sie den Eltern bei der Landarbeit, essen und singen mit ihnen auf den Feldern. Auf diese Weise soll die Jugend Arbeitsliebe lernen, soziale Fürsorge und Selbstständigkeit.

Der Kibbuz wird zur Verkörperung des zionistischen Traums

Der Pionier ist jung – und deshalb ist die Jugend in den Kibbuzim ein Wert an sich. Die meisten der Kollektive richten "Kindergemeinschaften" ein, die der Nachwuchs unter Anleitung der Lehrer weitgehend selbst organisieren darf. Mitunter zerren Schüler auch ihre Lehrer vor ein Gericht der Gemeinschaft. Und die Sprösslinge im Kibbuz Beit Alpha gründen eine geheime kommunistische Zelle – woraufhin die Erwachsenen die Kindergemeinschaft allerdings auflösen.

Doch das quasifamiliäre Miteinander der Jugendlichen bleibt in allen Kibbuzim erklärtes Erziehungsmodell. Erst später wird sich herausstellen, dass es offenbar nebenbei eine Art Inzest-Tabu erzeugt: Jedenfalls heiraten junge Erwachsene, die im selben Kibbuz geboren sind, äußerst selten untereinander.

Nach und nach entsteht Hektar für Hektar, Dorf für Dorf, Versammlung für Versammlung eine neue Gesellschaft. Und obwohl nie mehr als sieben Prozent der jüdischen Bevölkerung Palästinas in Kollektiven leben, wird der Kibbuz zum Leitmotiv des entstehenden Gemeinwesens, zur Verkörperung des zionistischen Traums. Er wird zum Symbol jüdischen Zusammenhalts, der Erschließung jüdischen Landes und der Wiedergeburt einer jüdischen Lebensweise, die ihre Wurzeln in der Erde gefunden hat.

Die Erde Palästinas betrachten die Pioniere als eine Tabula rasa, auf die sie ihre Wünsche schreiben wie auf ein leeres Blatt Papier. Wo kahle Berge waren, wachsen nun Wälder. Obstpflanzungen und Weingärten sprießen im nackten Nichts. Doch oft bleibt da ein Gefühl der Isolation, das fast alle Einwanderer, vor allem aber die idealistischen Pioniere immer wieder überwältigt: ein Abgeschnittensein von Europa, von der Welt, von der nächsten Siedlung, von der eigenen Vergangenheit. Denn die harte Arbeit, ersehnte Medizin gegen die Entfremdung des "Luftmenschen", wirkt bisweilen "erstickend", wie ein Kibbuznik schreibt.

"Die Tage sind voller Trübsinn", beklagt ein anderer die Abfolge von Arbeit, Unwetter und Krankheiten. Und zieht das Fazit: "Alles langweilig." Einige Pioniere weinen nachts vor Verzweiflung; dann wieder ergreift sie manische Heiterkeit. Manchmal fangen sie an zu singen. Anzusingen gegen die Leere, gegen die Zweifel, gegen die Ungewissheit der Zukunft. Oft gehen die Lieder dann in die Hora über, einen Rundtanz, den sie mit solch verzweifelter Inbrunst tanzen, dass bisweilen ein Pionier ohnmächtig zusammenbricht. Und an Feiertagen steigern sich auch zurückhaltende Siedler mit Wein und Cognac in einen euphorischen Taumel, in dem sie Bäume umarmen, auf Bänke steigen und mit heiligem Eifer den neuen Menschen predigen.

Die frühen Zionisten haben sich mehrheitlich als säkulare Bewegung verstanden. Manche gingen sogar so weit, sämtliche religiösen Traditionen zu verdammen: Jeder Ballast sollte fallen, um Platz zu schaffen für eine neue, weltliche Identität des jüdischen Volkes.

Viele Pioniere indes begehen weiterhin den Sabbat sowie die religiösen Feste. Doch anders als in der Diaspora feiern sie an solchen Tagen oft auch ihre Verbundenheit mit der Scholle: So zelebrieren sie Schawuot, das an die Verkündung der Zehn Gebote erinnert, auch als "Fest der ersten Früchte" – denn einst haben die Priester im Jerusalemer Tempel an jenen Tagen zwei Weizenbrote aus dem Mehl der neuen Ernte geopfert.

Für manche sind solche Feste allerdings kaum mehr als Ruhepausen von der ewig gleichen Arbeit. "Gestern Bohnen geerntet", notiert ein Kibbuznik: "Und morgen ist Feiertag. Ich habe mich schon lange darauf gefreut." Andere vermissen dagegen bei solchen Feiern tiefe religiöse Spiritualität: "Wir haben keinen Gott", erklärt ein anderer, "mit dem wir uns vereinigen können." Erst in den 1930er Jahren gründen orthodox-jüdische Gläubige, meist aus Polen und Deutschland eingewandert, ihre eigenen Kibbuzim. Das Leben in Gleichheit verstehen sie als Verwirklichung biblischer Gebote.

"Die Befolgung der Tora ist eine kollektive Aufgabe", erklärt etwa die Union Religiöser Pioniere. "Sie kann nicht in irgendeiner jüdischen Gemeinschaft erfüllt werden, sondern nur in der Form einer Gemeinschaft freier Arbeiter, in der es keine Ausbeuter oder Ausgebeutete gibt." Doch diese Kommunen Gottes bleiben Randerscheinungen.

Und wie jede große Idee spaltet sich auch die Kibbuz-Bewegung bald in Fraktionen. Die Linke wünscht sich die Gemeinschaften als Bastionen im Klassenkampf, als Keimzellen einer proletarischen Revolution. Der rechte Flügel sieht die Kibbuzim dagegen vor allem als Teil des nationalen Aufbaus und strebt erst einmal ein gut verknüpftes Netz von Genossenschaften an. Es gibt unter den Pionieren Idealisten, denen es genügt, als Gemeinschaft ein bescheidenes Beispiel zu geben, und Utopisten, die das ganze Land in einen einzigen Kibbuz verwandeln wollen.

Tel Aviv wächst zwischen 1921 und 1925 von 3600 auf 40.000 Einwohner

Doch die Vierte Alija, die ab 1924 ins Land strömt, versetzt der Bewegung einen Dämpfer. Die vorwiegend aus Polen stammenden Immigranten - Kaufleute und selbstständige Handwerker etwa – sind vielfach durch diskriminierende Steuergesetze vertrieben worden und zeigen sich wenig empfänglich für die kollektiven Verheißungen der Kibbuzim.

Sie sind auch deshalb im Heiligen Land, weil die USA, bis dahin das Traumziel der meisten jüdischen Emigranten, 1924 die Einwanderung drastisch beschränkt haben. Sie setzen auf ihr unternehmerisches Geschick und auf die erstarkte Wirtschaft des Landes, in dem neue Tabakpflanzungen und der flächendeckende Anbau von Zitrusfrüchten für Vollbeschäftigung sorgen.

Tel Aviv wächst zwischen 1921 und 1925 von 3600 auf 40.000 Einwohner: eine Boomtown mit Cafés und Luxusgeschäften, die Besucher bereits mit Miami vergleichen. Doch der Aufschwung währt nur bis 1925; danach nimmt die Arbeitslosigkeit stetig zu. Und die Briten, seit 1920 mit dem Mandat für Palästina betraut, lassen nun weit weniger Immigranten einreisen: statt 34.000 im Jahr 1925 nur noch knapp 14.000.

Denn Einwanderung, so die Maßgabe aus London, dürfe das für die Wirtschaft des Landes verträgliche Maß nicht überschreiten: Erwünscht ist nur, wer Aussicht auf Arbeit hat oder über ein Vermögen von 1000 Pfund Sterling verfügt. Doch Anfang der 1930er Jahre breitet sich der Faschismus in Europa aus; jetzt ist es die nackte Lebensgefahr, welche die Migranten treibt: Die Fünfte Alija macht sich – teils illegal – auf den Weg.

Europäische Einwanderer absolvieren Trainings für die Arbeit in der Landwirtschaft

Binnen dreier Jahre wächst die jüdische Gemeinde Palästinas auf nahezu doppelte Stärke an: 1936 stellt sie mit fast 400.000 Menschen bereits ein Drittel der gesamten Einwohnerzahl. Die jungen Männer und Frauen aus Deutschland, die sich ab 1935 am Fuß des Karmelgebirges einen Kibbuz namens Hasorea ("Der Sämann") aufbauen, hatten in Deutschland eigentlich Karrieren als Kopfarbeiter vor Augen. Sie sind Ingenieure, Kaufleute, Buchhändlerinnen; waren Anglisten, Historiker oder Medizinerinnen in spe.

Doch nach dem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 ahnten sie, was ihnen in Deutschland blühen würde. "Und eigentlich ganz logisch und folgerichtig haben wir beschlossen: Wir machen einen Kibbuz in Palästina", sagt einer von ihnen. Manche dieser Einwanderer haben von ihren Eltern die für ein "Kapitalisten-Zertifikat" nötigen 1000 Pfund Sterling bekommen. Die Ärmeren müssen eine Qualifikation nachweisen, die zum Aufbau des Landes taugt – etwa durch ein Training in einem der Hachschara-Lager in Europa, die jungen Juden die Landwirtschaft nahebringen.

Das Gemeinschaftsleben haben sie auf den Fahrten und Zeltlagern der Jugendbewegung gelernt: bei Pfadfindern und Wandervögeln, beim zionistischen Jugendbund "Kadima" sowie dem deutsch-jüdischen Wanderbund "Kameraden". Sie sind mit Lagerfeuer und Klampfenklängen aufgewachsen, mit Weltschmerz und Krach mit den Eltern – sowie mit der Überzeugung, dass das Leben in der Gemeinschaft "keine Jugendkrankheit" sei, sondern "die Form, in der wir immer leben wollen".

Jetzt hoffen sie, dieses Leben in Palästina einfach wieder aufzunehmen: "Wir hatten die Vorstellung von einem ewigen Pfingstlager", erinnert sich eine aus der Hasorea-Truppe. Doch nicht am Brunnen vor dem Tore finden sie sich wieder, sondern in einem sehr fremden Land. Hier leben auch orthodoxe Juden aus Osteuropa, deren Armut und fremdartige Gebräuche einige von ihnen schon in Berlin bestaunt haben. Hier amüsieren sich Pioniere über die Korrektheit der "Jeckes" aus Deutschland: über deren Anzüge, Schuhe und Strümpfe, die sie statt kurzärmeliger Hemden und Sandalen tragen.

Die hebräische Sprache bereitet vielen Einwanderern Kopfzerbrechen

Und während viele Immigranten früherer Alijas längst mit der neuen Umgangssprache Hebräisch vertraut sind, macht das fremdartige Idiom vor allem älteren Deutschen Kopfzerbrechen. Lange hat ja die Streitfrage, welche Sprache sich der Judenstaat verordnen sollte, die Gemüter bewegt. Theodor Herzl etwa schwebte ein Nebeneinander aller westlichen Sprachen vor – mit einer Vorrangstellung für Deutsch, die Sprache der zionistischen Kongresse. Hebräisch, das nur noch als Gebetssprache verbreitet war, kam für ihn nicht infrage: Wer, spottete er, könne schon eine Bahnkarte auf Hebräisch kaufen?

In Osteuropa aber haben nach den Pogromen der 1880er Jahre Schriftsteller das Hebräische als Werkzeug jüdischer Identitätsbildung wiederentdeckt. Und schon die Erste Alija hat sich eifrig bemüht, die hebräische Sprache in Palästina zu verankern; seither hat sie sich in rasantem Tempo ausgebreitet. 1904 gründete sich in Jerusalem das erste hebräischsprachige Lehrerseminar, ein Jahr später das erste Gymnasium und 1906 die erste Kunstakademie: Bis zum Ersten Weltkrieg folgten mehr als 3000 Schüler dem Unterricht in der neuen, uralten Sprache.

Der russische Zionist Elieser Ben-Jehuda, um 1880 nach Palästina ausgewandert, war es dann, der das erste moderne hebräische Wörterbuch erstellte und das neue Gemeinschaftsidiom mit solcher Strenge propagierte, dass er seiner eigenen Familie jedes nichthebräische Wort verbot, seinen Sohn auspeitschte für das Singen der Marseillaise auf Französisch und mangels hebräischer Ausdrücke für Kaffee, Tasse oder Löffel seine Frau am Frühstückstisch per Zeichensprache dirigierte.

Es kommt schnell zu Konflikten zwischen Juden und Arabern

1914 sprach nur ein Viertel der jüdischen Bewohner Palästinas hauptsächlich Hebräisch, 1919 waren es knapp 40 Prozent. Theodor Herzl beherrschte es sein ganzes Leben nicht, und selbst ein Mann des Wortes wie der Journalist Berl Katznelson, später einer der Förderer der hebräischen Literatur, sah sich bei der Ankunft im Gelobten Land trotz Hebräisch-Unterrichts in der weißrussischen Heimat zu zehntägigem Schweigen verdammt – das er nur unterbrach, um hebräische Fragen aufs Geratewohl mit auswendig gelernten Bibelversen zu beantworten.

Die jugendbewegten Siedler aus Deutschland aber möchten ihr neues Leben so früh wie möglich auf Hebräisch bestreiten – und zwar in einer eigenen Gemeinschaft. In Deutschland ist Geld für das Unternehmen gesammelt worden: 50.000 Pfund Sterling.

Dafür kauft der Jüdische Nationalfonds ein 500 bis 700 Meter breites und sechs Kilometer langes Stück Land von türkischen Grundbesitzern (lässt sich jedoch selbst als Eigentümer des Landes registrieren, um Bodenspekulation und den späteren Verkauf an Araber zu verhindern). Zudem entschädigt die Organisation die Pachtbauern der Vorbesitzer: 50 Familien, die hier mit Esel und Holzpflug das Land bebauten. Das Land, anfangs ein Flickenteppich aus jüdischen und arabischen Feldern, lässt sich zudem nur schwer mit Maschinen bearbeiten. Und die Zäune, mit denen die Siedler ihr Land umfrieden, reißen die arabischen Nachbarn wieder um: "Araber haben Zäune nicht gern", stellt ein Degania-Siedler fest.

Die friedliche Koexistenz mit den arabischen Bewohnern Palästinas, die Theodor Herzl in seinem utopischen Roman "Altneuland" beschworen hat, erweist sich schon bald als Illusion. Schon die Siedler der ersten Kibbuzim mussten Nachtwachen einrichten, um sich gegen Nomaden zu verteidigen. Die Beduinen betrachteten die unerfahrenen Europäer als leichte Beute: "Kinder des Todes" nannten sie die Pioniere.

Nun kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mit den Arabern. Viele der Einwanderer sind pazifistisch gesinnt – doch jetzt tritt neben das Ideal des Siedlers das des Kriegers: Der Pionier verschmilzt nicht mehr mit der Erde, sondern steckt sie mit Zäunen und Wachtürmen ab. Und der Kibbuz mit seiner Disziplin und Solidarität erweist sich als ideales Lebensmodell für den Belagerungszustand.

Nicht nur die pazifistischen, auch die sozialistischen Ideale der Pioniere reiben sich an den Zeitläuften ab. Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 stellen die Kibbuzniks die Stützen der neuen Gesellschaft, liefern einen überproportionalen Anteil seiner Politiker und hohen Militärs – ein Drittel der ersten Regierung und mehr als ein Fünftel des ersten Parlaments rekrutiert sich aus den Kibbuzim. Doch zugleich fällt die Idee des Kollektivs allmählich der Verbürgerlichung zum Opfer, die wohl unausweichlich ist, wenn ein Gemeinwesen sich verfestigt.

In den Kibbuzim ersetzen immer häufiger Einzelduschen und abgetrennte Toiletten die Baracken und Freiluftlatrinen, private Radios den Instruktionsabend und Mahlzeiten in der Familie die Gruppenspeisung. Heranwachsende kehren aus den Kinderhäusern zu ihren Eltern zurück, und in den Speisesälen stehen anstelle der langen Bänke nun separate Stühle.

Degania etwa, die Ur-Kwuza, entwickelt sich zum 500-Mitglieder-Kibbuz und setzt auf die Herstellung von Werkzeugen zur Diamantenverarbeitung. Viele Gemeinschaften zahlen nun Leistungslöhne statt Taschengeld, manche lassen ihre Fabriken von Topmanagern führen und Finanzexperten mit den Gewinnen der Genossenschaft an der Börse von Tel Aviv spekulieren. Und die einst so strenge, bittersüße Erde bedecken jetzt Tennisplätze und Swimmingpools.

Gut 70 Jahre später leben und arbeiten in rund 270 Kibbuzim des Landes 180.000 Menschen – etwa 1,8 Prozent der Bevölkerung Israels.