Baumwollflusen schweben im Neonlicht und kleben an den öligen Hebeln und Zügen der Webstühle. Manche stammen noch aus den Sechzigern. Sie machen einen Höllenlärm. Kaum vorstellbar, wenn hier ein Dutzend Maschinen gleichzeitig laufen.

Ein alter Mann mit Zigarettenspitze in der Hemdtasche beugt sich über das wachsende Gewirk und stutzt Fäden mit einem Messer. Das metallische Tackern der Webstühle begleitet Abdul Hirbawi seit seiner Kindheit. Wenn es kaum noch auszuhalten war, bedeutete es nicht nur, dass das Geschäft gut lief – dann bewegte sich was im Land. Zwei Lagen hat das Tuch, die Basis und das komplizierte Muster im Kreuzstich, 45 Minuten Teamwork von Mensch und Maschine, die Troddeln werden später von Hand angenäht.

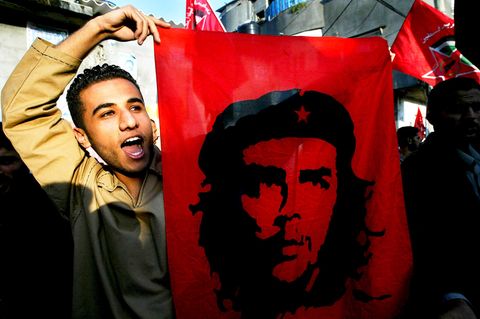

In der kleinen Fabrik nicht weit der Altstadt von Hebron im Westjordanland stellen die drei Hirbawi-Brüder einen Stoff her, den fast jeder kennt. Der mal als radikal galt, dann als egal, und der plötzlich wieder seinen Auftritt hat: Seit dem Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober führt Israel Krieg mit Gaza – und seitdem wird protestiert. Für Palästina oder gegen Israel. Das bleibt oft verschwommen, aber: Wohl niemals trugen so viele Menschen rund um den Globus Palästinensertuch.