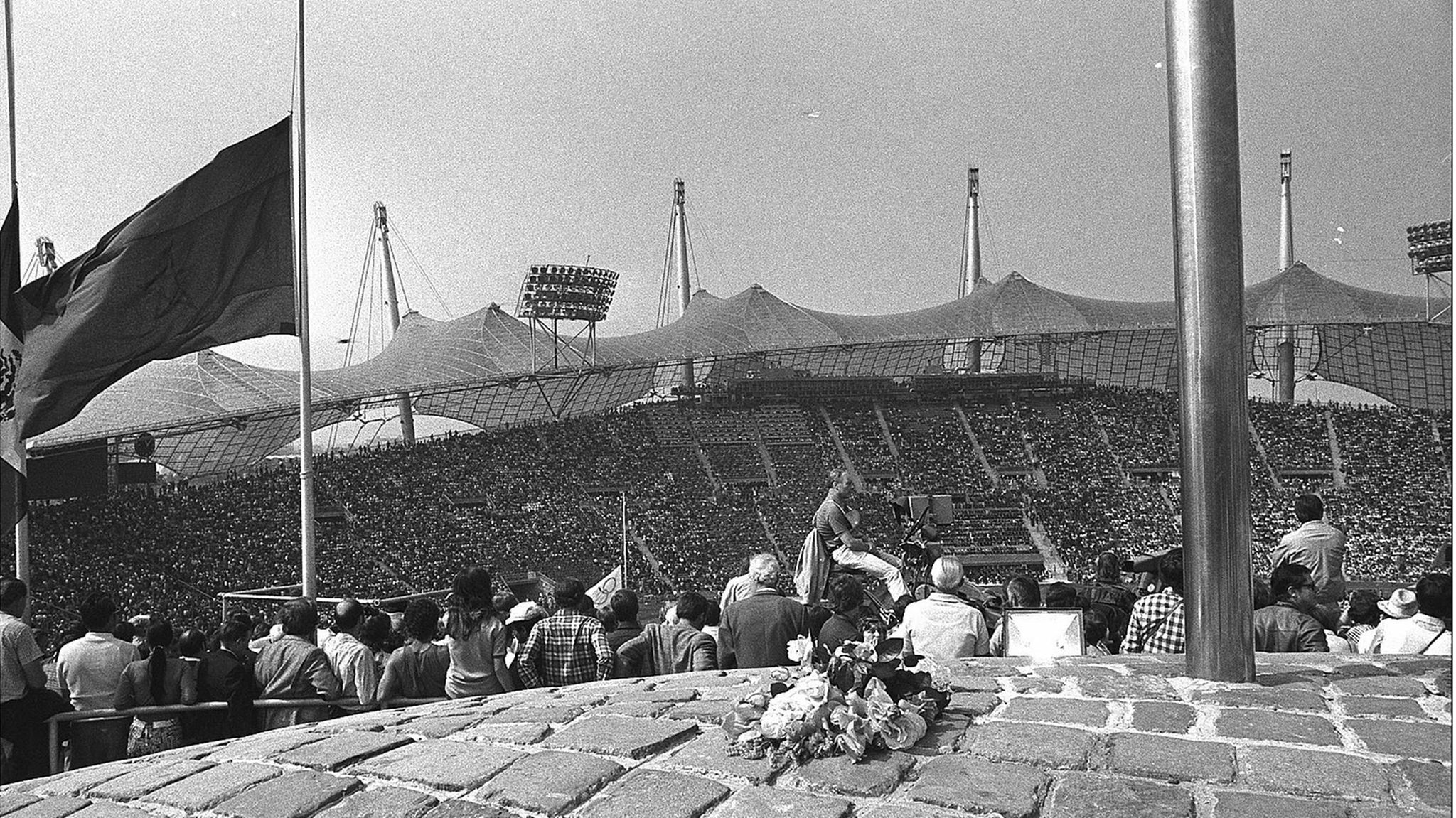

Es ist der 26. August 1972, und München gibt ein Fest für die Welt. 80000 Zuschauer stehen und sitzen unter den geschwungenen Zeltdächern des Stadions; vom nahen Olympiaberg aus beobachten 40000 Zaungäste die Eröffnungsfeier der Sommerspiele. Und an den TV-Geräten sind fast eine Milliarde Menschen zugeschaltet. Die Sonne scheint, als die Mannschaften aus 122 Nationen in das Oval der Wettkampfstätte einlaufen.

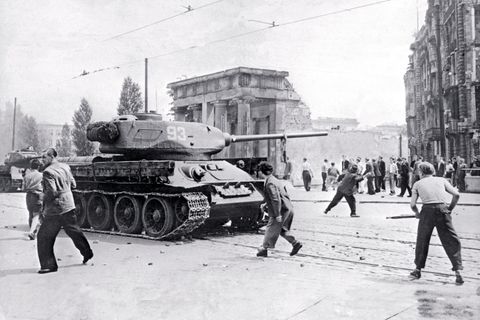

Die israelische Mannschaft empfängt brandender Applaus. 36 Jahre nach den Spielen in Berlin, die von den Nationalsozialisten zur Propaganda missbraucht worden sind, und 27 Jahre nach Ende von Krieg und Judenverfolgung, wollen München, Bayern und Deutschland zeigen, welchen Weg sie hinter sich gebracht haben. Es sollen "heitere Spiele" werden, das haben die Organisatoren versprochen.

Hostessen in Dirndln umsorgen die Gäste, die eigens in Freundlichkeit geschulten Sicherheitsbeamten tragen himmelblaue Uniformen und statt Pistolen Walkie-Talkies. Orchestermusik erfüllt an diesem Tag die Luft, Schulkinder singen, Schuhplattler tanzen. 5000 weiße Tauben steigen auf in den Himmel über dem Stadion und künden von der Ankunft des olympischen Feuers.

Journalisten aus aller Welt geben noch am Abend euphorische Berichte an ihre Heimatredaktionen durch. "Es war ein Schauspiel der Brüderlichkeit und Heiterkeit. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass sich die Deutschen gewandelt haben, das Stadion in München hat ihn geliefert", ist im "Corriere della Sera" zu lesen. Und im britischen "Observer": "Wie gut die Bayern das alles gemacht haben. Keine Spur von Militarismus, nichts Bombastisches, keine feierliche germanische Erhabenheit."

Keine zwei Wochen später werden sich wieder Zehntausende Zuschauer im Olympiastadion versammeln. Doch diesmal herrscht stille Trauer. Die Wettkämpfe ruhen, die olympische Flagge weht auf Halbmast. Viele Menschen weinen. Elf Plätze sind frei geblieben. In Gedenken an elf Mitglieder der Olympiamannschaft Israels, die von Terroristen als Geiseln genommen und in der Nacht zuvor getötet worden sind.

Aus den heiteren Spielen ist eine Tragödie geworden. Die Verantwortlichen für die Sicherheit in Bayern und München sehen sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Eine Zeitung bewertet das Geschehene als die "schlimmste Nacht in der Geschichte der Bundesrepublik". Und bis heute sind viele Fragen offen, wie es dazu kommen konnte.