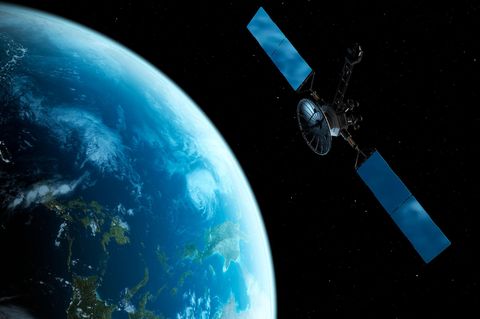

Der Weltraum, unendliche Weiten? Davon kann zumindest im Erdorbit keine Rede sein. Nahezu 12.000 Satelliten kreisen derzeit um unseren Planeten. Mehr als die Hälfte tummeln sich im niedrigen Erdorbit, in bis zu 2000 Kilometer Höhe. Da in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen den Weltraum als rentables Geschäftsfeld für sich entdeckt haben, steigt die Zahl der Objekte beständig. Und sie sind nicht allein am Himmel. Immer wieder stoßen Satelliten oder startende Raketen mit Weltraumschrott zusammen: Überresten menschengemachter Objekte, die nicht in den unteren Schichten der Atmosphäre verglüht sind, sondern unkontrolliert um den Planeten rasen. Durch die hohen Geschwindigkeiten können solche Kollisionen schnell dazu führen, dass immer mehr und immer kleinere gefährliche Trümmerteile entstehen.

Verschärft wird das Problem durch einen wenig beachteten Effekt des Klimawandels: Er lässt die oberen Schichten der Atmosphäre schrumpfen. Während es am Boden immer heißer wird, senden Treibhausgase in großen Höhen wärmende Infrarotstrahlung zurück ins All und sorgen so dafür, dass sich die Atmosphäre abkühlt. Dadurch zieht sie sich zusammen. Allein zwischen 2002 und 2019 schrumpften die Mesosphäre und die untere Thermosphäre um 1,3 Kilometer, wie Forschende ermittelten. Sie betrachteten dazu den Höhenbereich zwischen 48 und 105 Kilometer. Etwa 340 Meter des Verlusts gingen auf das Konto des Treibhausgases CO2.

Je dünner die Atmosphäre auf Flughöhe des Weltraumschrotts wird, desto länger dauert es, bis Raketenteile, ausrangierte Satelliten und deren Bruchstücke an Höhe verlieren und schließlich verglühen. Denn für den nötigen Bremseffekt bedarf es der Reibung an Luftmolekülen. "Mit abnehmender Dichte verringert sich der Luftwiderstand von Trümmerobjekten und es verlängert sich ihre Lebensdauer in der Umlaufbahn, was eine anhaltende Kollisionsgefahr für andere Satelliten darstellt", schreiben Forscher in einer aktuellen Studie im Fachmagazin "Nature Sustainability". Das Müllproblem verschärft sich. Der Raum, in dem Satelliten sicher betrieben werden können, wird knapper.

Die drei Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology und der University of Birmingham haben berechnet, dass die Satelliten-Kapazität der Atmosphäre in 200 bis 1000 Kilometern Höhe zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2100 um mehr als die Hälfte abnehmen könnte. Sie zogen verschiedene Klimawandel-Szenarien heran, um anhand einer Computersimulation herauszufinden, wie gravierend die Auswirkungen auf unsere orbitalen Begleiter sein könnten. Im schlimmsten Fall – bei weiter zunehmendem CO2-Ausstoß – würde die Kapazität der relevanten Atmosphärenschicht um 50 bis 66 Prozent sinken.

Die große Spanne ergibt sich aus dem Einfluss der Sonnenaktivität. Sie schwankt alle elf Jahre zwischen einem solaren Maximum und einem solaren Minimum. Durch die wechselnde Strahlungsintensität dehnt sich die Atmosphäre aus oder zieht sich zusammen. Die Kapazitätsgrenze muss sich dabei den Forschenden zufolge am solaren Minimum orientieren, wenn die Ausdehnung der Meso- und Thermosphäre besonders gering ist.

Klimaschutz gegen das Müllchaos im All

In der Höhe von 400 bis 1000 Kilometern, die heute überwiegend genutzt wird, könnte der Rückgang während eines solaren Minimums bis zu 82 Prozent betragen, schreiben die Forschenden. Dann ließen sich nur noch 148.000 Satelliten sicher dort betreiben. Momentan erscheint diese Zahl weit entfernt. Doch allein die Firma Starlink, deren Kommunikationssatelliten in einer Höhe von 550 Kilometern kreisen, möchte perspektivisch bis zu 30.000 Exemplare ins All bringen.

Wie soll es also weitergehen? Fachleute fordern von der Politik, den Zugang zum Weltraum stärker zu begrenzen. Außerdem gibt es verschiedene Methoden, um den Schrott entweder aus der Erdumlaufbahn zu entfernen oder ihn in einen abgelegenen Orbit zu verfrachten. Zusätzlich arbeiten Forschende und Unternehmen an technischen Lösungen wie Kollisionsvermeidungsassistenten. Ein wichtiger Baustein wäre in jedem Fall, die Treibhausgasemissionen drastisch zu verringern – und damit nicht nur unseren Lebensraum auf der Erde zu schützen, sondern auch das weitere Funktionieren unserer Satellitensysteme zu gewährleisten.